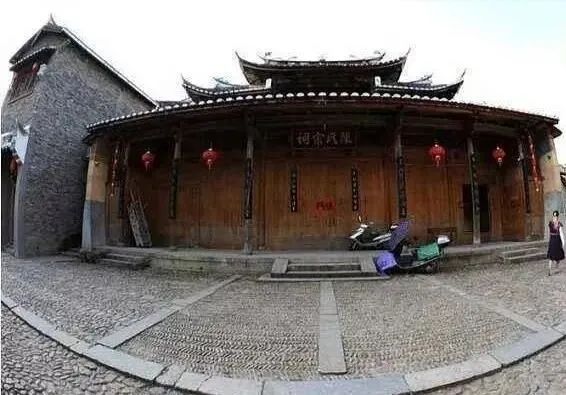

日前,我們踏訪“中國歷史文化名村”—— 廉村,在西城墻上發現一塊殘碑。雖然該石碑上面部分已經破損,但殘存的部分還是能清晰看到一半截字及“水” 字。仔細辨認判斷,碑上鐫書為“癸水”兩字。

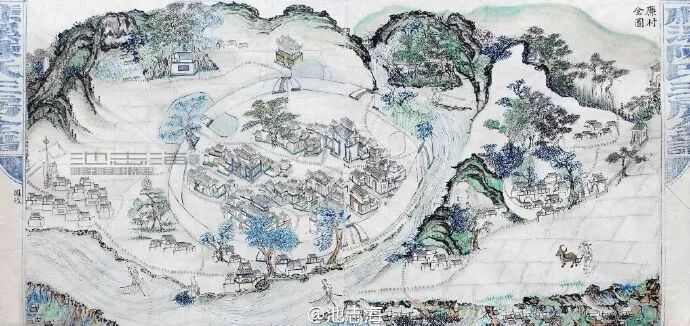

在中國古代的傳統文化中,天干一周甲·乙·丙·丁·戊·己·庚·辛·壬·癸分別代指五行和四方,其中中央戊己土,西方庚辛金,東方甲乙木,南方丙丁火,北方壬癸水,所以有癸水之稱。在十天干中唯獨癸水命含有不解之迷,敘為"神只投胎,前世遂逐"來釋解。癸水是雨露之活水,活水就是柔水,散布于天下四方,有滋潤萬物的德行,幫助土壤運化之功德。廉村的選址,貌似與“癸水”有關。按照“風水”學說法,廉村最初的選址,是“前以鸚哥山為案,后以靈巖山為枕,仙巖山拱其右,溪北諸山護其左。”潺潺柔水與穆陽溪交匯成環抱之勢,整體形成了“龍脈大貴、負陰抱陽、金帶環抱”的格局,十分利于人居。清康熙二十七年(1688),廉村陳姓二十六世孫又新,在族譜序言中也有“吾家舊址前有鸚峰,后有雙龍,左儒林,右獅室,碧水瑤環羅置布列,名賢寄跡,八景題詠,洵勝地也”,龜入龍潭,魚躍龍門,東接是磻溪流域,北接周寧縣流域匯聚交點,俗稱為“金龜合鎖狀元生”。

背枕青山,面繞一水。廉村來水為“癸水” ,舊名富溪津、石磯津。“磯”是江河水流沖擊巖石的意思,“津”是渡水的地方。有資料說明石磯津在古代是水陸樞紐,許多物資在此聚集、貿易,成了浙南和閩東北重要的渡口,曾經繁華一時。《福安縣志》載,當年此地“漁舟漁貨并集。遠通建寧府諸縣,近通縣城及各村落”。后唐(923—936)遷入廉村陳姓,利用癸水獨具滋潤之功,風生氣聚,人丁興盛。從北宋大觀三年至南宋寶祜六年的 150年間,廉村出過17位進士,曾有一門五進士、三代皆及第。如果將時間跨度放寬到自唐至清,那么廉村歷朝歷代共考取各種功名者有50多人(包括進士24位,武舉11位),擔任過各省大小官職近百個,“理學文章、甲第科舉之盛稱甲閩中”。大約正是由于廉村文人輩出,宋代“集儒家之大成者”朱熹與其父朱松都曾慕名到廉村講學。據《新編朱子(晦庵)年譜》的記載:宋紹興元年(1131年)春二月,朱熹之父朱松帶著一家人離開原居住地尤溪縣的南溪別墅前往閩東。秋間輾轉到長溪(時福安屬長溪縣),寓居龜齡寺一年半。期間,朱松父子拜謁了廉村薛令之故居,朱松還寫下一首《題薛補闕故居》詩,表達對薛令之的敬意。據說,朱子曾為廉村題寫了“華山”和“癸水”兩碑——“華山”是父,“癸水”是母,告誡后人不要忘記父母的養育之恩,一定要孝順自己的雙親。

斷碣殘碑,都付與蒼煙落照。”至今,一尊古碑依然佇立在廉村野外,吸引無數史家對碑文涉及史實、文意、歷史地理等頗多考證。“癸水”深鐫勒石,不僅牽出朱熹與廉村的一段往事,更寄托著 “廉孝文化”的探尋追思。(鄭望)