科技改變生活 · 科技引領未來

<strike id="ikkkg"></strike>

科技改變生活 · 科技引領未來

中國史前

信仰新探

關注公眾?號:王?者?玩?具

摘要:中國史前社會上層墓葬中,有以玉質昆蟲隨葬的現象,此與昆蟲信仰有關的傳統綿延不絕,在商周玉器和青銅器紋飾上有更豐富的表現,從而引起了學者們的廣泛關注,多被認為與古代人們再生信仰有關聯。本文對相關資料進行梳理和辨識,提出中國史前時代即已經出現對昆蟲“蛻變”和“羽化”能力的信仰,涉及的昆蟲主要為蠶和蟬,主要內容包括神鳥、神獸及社會上層人物之間的薩滿式溝通和轉化。這樣的能力在薩滿式宗教的理論和實踐中具有至關重要的意義。社會上層以珍貴材質物化這樣的信仰,以表達自己的特殊薩滿能力和權威。

一

中國史前社會上層墓葬中有以玉質昆蟲隨葬的獨特現象,此與昆蟲有關的信仰傳統綿延不絕,在商周玉器和青銅器紋飾上有更豐富的表現,引起學者關注。馬承源在對青銅器蟬紋的討論中簡要提出:“漢侍中以蟬為冠飾,取其居高食露、精潔可貴之意”,暗示商周蟬紋也有此意。他又引《論衡·無形篇》:“蠐螬化為復育,復育轉而為蟬”,提出“蟬紋還有象征死而轉生的意思”。

牟永抗曾簡述史前蟬、蠶遺物,又與吳汝祚著文詳細闡發,提出后石家河文化玉器和商周青銅器流行蟬主題,表明蟬很早就進入了人們的精神生活,成為人神交往的媒介,“蟬蛻”象征死者靈魂的永生。蠶的蛻變、吐絲、作繭和羽化過程在古人觀念中充滿神秘感,最初的育蠶、制絲和絲綢的使用都具有巫術意義。孫守道在對紅山文化“玉蠶神”的研究中,對蠶的神化過程做了詳細考證。郭大順在對那斯臺和牛河梁發現的紅山文化玉“蠶”的考證中,指出它們表現的應是蠶蛹,并進一步討論了上述對蟬和蠶的宗教內涵的認識。

俄羅斯學者阿爾金認為紅山文化玉豬龍和婦好墓蜷體龍形玉雕的形象與金龜子、葉蜂和步行蟲的幼蟲相似,所以這些玉器表現的并非豬龍或龍,而是類似的昆蟲幼蟲。昆蟲由卵到幼蟲再到成蟲的生長變化過程,給予人類“最重要的思想就是昆蟲的再生”。他的言下之意似乎是,以玉制作這些昆蟲幼蟲是為了求得再生,但文中并未作出明確解讀。

鄧淑蘋在對藍田山房藏玉的評述中提出紅山玉器喜好表達動物胚胎期或幼蟲階段,意在強調宇宙間生生不息的“元氣”,“也就是促使生物蛻變或羽化的生命力”。后又指出阿爾金未關注到紅山玉器中的蠶形象。

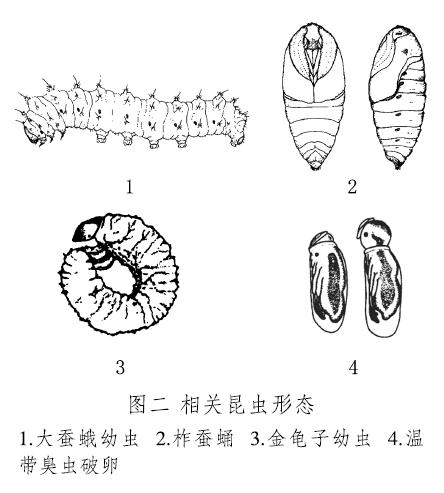

孫機通過自己的研究,得出與阿爾金相似的結論,即蜷體龍形玉器模仿的是金龜子(圖二,3)或豆象的幼蟲。重視這種昆蟲“可能是著眼于其從幼蟲到成蟲的變化過程”,這種神奇的轉化會喚起各種聯想,當時可能有以此為核心內容的神話,細節已經湮滅不聞,但早期文獻中仍可見對這種轉化的描述;《呂氏春秋·應同篇》云:“凡帝王之將興也,天必先見祥乎下民。黃帝之時,天先見大螾、大螻”,《史記·封禪書》中有“黃帝得土德,黃龍、地螾見”的記載,更以這種轉化為祥瑞。龍的形象和概念即由對昆蟲幼蟲形象和其轉化的神化而來。

郭靜云對阿爾金的研究有所闡發,但基本觀點一致,即早期蜷體龍形器和后來龍的形象“來源應為昆蟲”,“在大自然中,只有昆蟲能自蛇體化為鳥形,亦只有昆蟲能暫死而再生升天。因此古人將昆蟲神化,形成了龍的形象與崇拜起源”。她還提出歐亞和美洲等不同地區的薩滿信仰中,“昆蟲之形象均具有關鍵性作用,也都與變形羽化的神能相關”。

王仁湘系統收集了商周時期和后石家河文化的蟬形象。提出“蟬在古蜀文化中和古中國文化中有象征高潔的意義,更有復育再生的意義,這應是它進入信仰領域的重要原因。”

昆蟲的一個顯著特征是在生命過程中身體不斷變化。昆蟲幼體自卵內孵出后,經過一定時間,蟲體的生長隨著外表皮的形成而停止,需要脫去舊表皮并形成更大的新表皮,這個過程稱為“脫皮”,脫下的舊表皮稱為“蛻”,多數昆蟲都會4~8次蛻去舊皮、生出更大身體,此過程即“蛻變”。昆蟲的成蟲從它的前一蟲態脫皮而出的過程稱“羽化”。蝗和蟬等“不完全變態”型昆蟲的復眼和翅膀在幼蟲體外生長,但羽化后才能真正飛翔。而蠶蛾等“完全變態”型昆蟲的復眼和翅膀都在幼蟲體內生長,要經歷更復雜的成蛹和破蛹而出的羽化過程。誠如上述研究所言,這種獨有的“蛻變”和“羽化”生命歷程,是昆蟲進入信仰系統最重要的原因。本文擬在已有研究的基礎上,更全面地收集相關資料,對中國史前昆蟲“蛻變”和“羽化”信仰的表現形式、內涵和功能做一些新的探討。

二

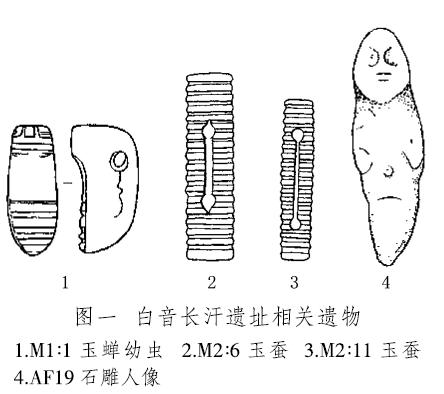

內蒙古林西白音長汗遺址興隆洼文化墓葬M1:1被稱作“玉蟬”,棕黃色,長3.5厘米,身體略彎曲,上端凸出,刻畫出圓目和寬扁的嘴部;下腹部有4道平行凹槽,表現身體分節的狀態(圖一,1)。從勾曲的形態和對雙目的突出表現看,此器物更可能是蟬的幼蟲。蟬屬半翅目的蟬亞目,卵常產于木質組織內,成蟲后即鉆入地下,吸食多年生植物根中的汁液,一般經過5次蛻皮,需要幾年才能成熟,經過最后的蛻變,才生出能夠飛翔的翅膀,其幼蟲正是經常呈勾曲的狀態。

該遺址興隆洼文化墓葬M2出土兩件小“石棒”,器表磨琢出多道平行的凹弦紋,M2:6長7.1厘米(圖一,2),M2:11長6.1厘米(圖一,3)。多節的形態和長度與柞蠶幼蟲頗相似(圖二,1)。柞蠶屬鱗翅目蠶蛾科,幼蟲大部分為黃綠色,長度一般為6.2~7厘米;蛹最初柔軟,淺黃綠色,約4-8小時后逐漸變硬,呈淡褐至棕褐色,長度3.5-4.4厘米 。

此外,該遺址房址AF19灶邊發現一石雕人像,長36.6厘米,整體如尖圓棗核形,有可能是對蠶蛹的模仿,表現此人物正處于如同昆蟲破蛹而出的變化中(圖一,4)。

紅山文化時期,與昆蟲信仰有關的遺物更加豐富。

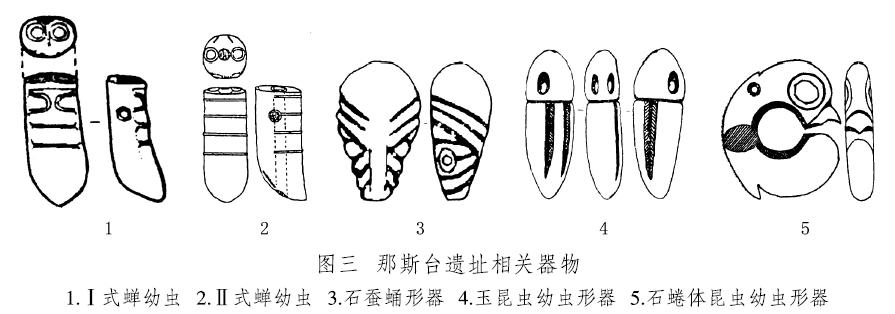

內蒙古巴林右旗那斯臺遺址采集到多件與此相關的玉器。其中4件簡報稱為“玉蠶”,均為黃綠色玉制作,發掘者將其分為兩式。I式2件,發表的1件長7.8厘米,身體呈圓柱形,尾部尖圓形,略勾起。頂面有一雙圓目,身體上部有兩個相對的橫U形紋,下部有2道凸棱紋(圖三,1)。II式2件,發表的1件長9.9厘米,形態與I式相同,頂部也有一雙圓目,身上有4道凸棱紋(圖三,2)。此4件“玉蠶”與白音長汗蟬幼蟲形態近似,I式對稱的橫U字形紋表現的應是幼蟲的腿部(圖二,2),頂部的圓目也是蟬幼蟲的典型特征,因此稱作蟬幼蟲更為恰當。遼寧建平東山崗紅山文化積石冢2號墓中出有1件類似的器物,為白色蛇紋石制。

此外,簡報之“獸頭飾”為石質,長約3厘米,為上端渾圓、下端尖圓的卵形,頂部以下有斜線刻紋,中下部有穿孔,整體看頗似蠶蛹形(圖三,3)。簡報之“魚形器”玉器,以蔥白色碧玉雕成,兩端尖圓,長4.3厘米,上部以一圈刻紋區分出頭部,有對穿的兩個孔,似為雙目。腹部有一淺豎槽,背部有兩條羽毛狀刻紋,似乎表現的是初萌的羽翅。整體而言,頗似某些昆蟲的幼蟲破卵而出的形態(圖三,4;圖二,4)。

簡報之石“鳥形玦”,高5.5厘米,形態勾曲。頭部有一雙圓目,如昆蟲復眼,嘴似略殘,整體與典型的玉豬龍器頭部有明顯區別。正如孫機所言,表現的應為勾曲的昆蟲幼蟲(圖三,5)。

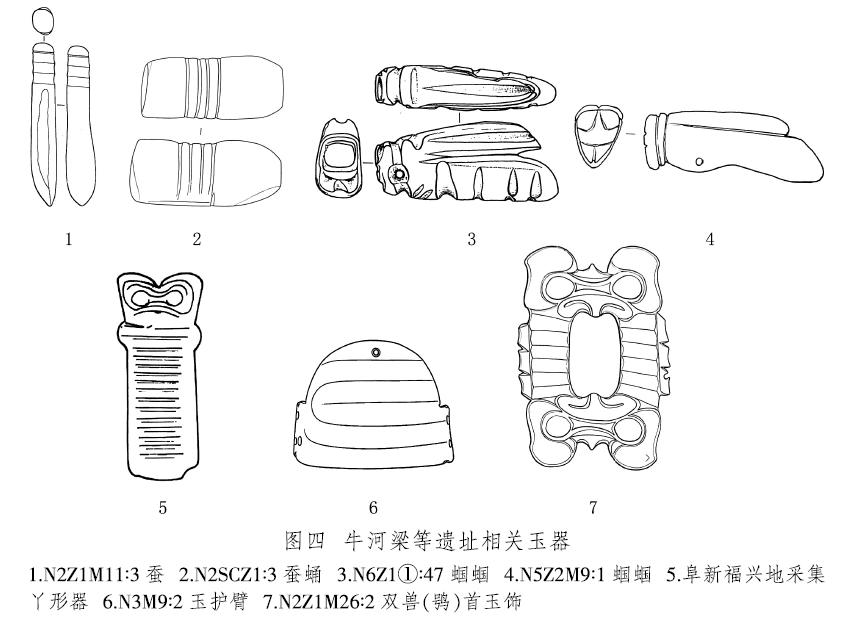

牛河梁遺址群墓葬出土與昆蟲有關玉器多件。第二地點N2Z1M11:3報告稱為“蠶(蛹)”,因風化呈白色,長12.7厘米,細長如蠶身,上部有瓦楞紋,若蠶身之節,可能確實為蠶(圖四,1)。N2SCZ1:3報告稱“蠶”,白色,長6.1厘米,小圓柱形,中部微凹,有四道旋紋,從形態看似為蠶蛹(圖四,2)。

第六地點N6Z1①:47報告稱“蝗”,黃綠色,長5.4厘米,面部為梯形,身體下部有四凹槽,表現分節之身,背上有翅,短于身體,略上翹。蝗屬直翅目蝗總科,種類很多,呈淺綠和褐色等色,前翅長一般與身長相近,因從頸后開始,所以末端超過身體。螽斯(即蟈蟈)屬直翅目的螽斯科,多為綠色,體長可達5.5厘米,雄性前翅長為1.4~1.8厘米,末端明顯短于身體,雌性的前翅更是退化,僅為0.6~0.8厘米。雄性可振翅發出嘹亮聲音。因此,由此件器物的身長和翅短于身的特征看,表現的應是振翅而鳴的雄性螽斯(圖四,3)。第五地點N5Z2M9:1報告正確命名為“蟈蟈”,黃綠色,長5.5厘米,面部呈三角形,刻畫了兩只復眼和上頜。身體未刻表示分節的凹槽,翅短于身體(圖四,4)。

遼寧阜新福興地采集獲得丫形器1件,黃綠色,長12.1厘米,身有密集的瓦楞紋,如同蠶的身體或蠶蛹,頂端為形似玉豬龍的頭部,整體似可理解為豬龍正在如蠶蛾一樣破繭羽化而出(圖四,5)。牛河梁第二地點N2Z1M26:2雙獸(鸮)首玉飾設計非常獨特(圖四,7),兩端相同,均為鳥獸合一的頭部,圓眼和其外輪廓如豬龍,嘴部為鳥喙。兩側各以6道瓦楞紋和3個扉棱表現身體,與丫形器身體頗為相似,似可理解為更復雜、更高級、涉及到神鳥和豬龍的蛻變和羽化狀態。第三地點M9:2玉護臂,綠色,有與上述兩件器物類似的瓦楞紋(圖四,6),可能不僅是裝飾,而是表現佩戴者身體的“昆蟲性”,標示其蛻變的法力。相似器物發現頗多,應均具此功能。

紅山文化典型的玉豬龍與上述那斯臺昆蟲幼蟲形器形態非常相似(圖五,1),而上述福興地丫形器和N2Z1M26:2雙獸(鸮)首玉飾又很可能表現了豬龍蛻變和羽化的形象,因此可以推測,豬龍形器除了很可能具有特殊的宇宙觀內涵,代表北斗之外,首先表現的是豬龍經過像蠶一樣的蛻變和羽化式的神奇變化后具有的超自然“神獸”狀態,也正是因為有這樣的神奇變化能力,豬龍才能夠飛升天空(雖然并沒有翅膀),維護宇宙的運轉。三星他拉采集的“C”形玉龍背部有似鬃鬣飛揚之物,羽化飛騰之態更為生動,額頭和下頜有網格紋,或許是沖破絲繭的標志(圖五,2,關于絲繭詳見后文)。

東山嘴出土雙豬龍首“璜”形器,身上有長凹窩,表現分節的狀態,頗似蠶類幼蟲的身體,可能也意在表現蛻變之狀態(圖五,3)。牛河梁第十六地點N1679M1:4雙豬首三孔玉梳背飾內涵應與此璜形器相同,以平行短線表示分節如蠶的身體,只是豬龍首換成了更寫實的豬首,蠶身上有三連環(圖五,4)。第二地點N2Z1M17:1雙人首三孔玉梳背飾則將豬首換成了尖下頜突出的人首,頭上有類似蠶身的冠狀物,可能與三星他拉玉龍頭部的網格紋一樣,意在標示其蛻變的狀態(圖五,5),這表明特殊人物也可以通過蛻變進入超自然狀態,具有超自然的能力。

牛河梁第二地點N2Z1M23:3鳥獸玉佩(有學者稱為龍鳳玉佩),右側為鳥,長勾喙,圓目,頭頂有短斜線裝飾,如同冠羽,又與上述蠶身表示方法相似。鳥背部有張開的羽毛,身體抽象為卷勾狀。左側為豬龍,頭部有長吻,圓目,與東山嘴玉璜兩端的豬龍首非常相似;目上和吻部都有短線裝飾;頭后似有雙角,也可理解為鬣毛,身體也抽象為卷勾狀。整體而言,此件玉器表現的應是屈曲蛻變和羽化狀態的神鳥和豬龍(圖五,6)。臺北故宮博物院藏有1件非常精彩的紅山文化勾云形器,似可做如下解讀:如圖上方左側為一個雙耳豎立、其右有尖長吻上翹、其后有鬣勾起上揚的簡化豬龍頭部,與上述鳥獸玉佩的豬龍結構頗為相似;此豬龍左下方,為一雙耳翹吻無鬣的豬龍;再下方,為一與有鬣豬龍相似的頭頂向下的動物頭部,只是長吻向下勾,像是鳥喙,可能表現的是鳥首,豎耳和鬣部可以解讀為鳥頭頂和腦后的羽毛,與鳥獸玉佩中的鳥首基本結構相同,其對面是一個頭頂向下的無鬣豬龍;器物右側,是一個同樣的有長喙下勾、頭頂羽毛豎立的鳥首,背后有兩支勾卷而起的羽毛,整個器物以更抽象的造型表現了更復雜的豬龍和神鳥共同經歷的蛻變和羽化狀態(圖五,7)。后文討論的良渚文化流行的蜷體鳥紋就是這一表現方式的延續(圖一二,5)。

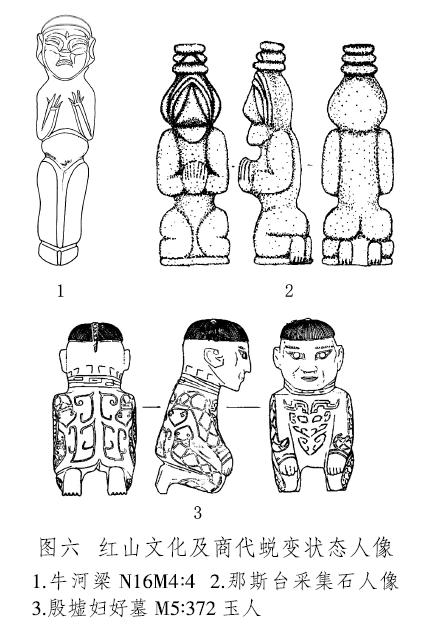

牛河梁第十六地點中心大墓N16M4:4玉人,黃綠色,頭上有冠,五官非正常地緊湊在一起,雙目緊閉如兩道短弧線,雙臂回收,緊夾身體,雙手均四指向上,放在胸前;雙腿略彎曲(圖六,1)。我們曾經指出這表現的是神巫(很可能同時也是統治者)在薩滿通靈狀態下與神鳥的轉化的預備狀態。其緊縮而微曲的身體頗似蛹中之蠶,意在表現其正待蛻變的狀態。那斯臺遺址采集玉人為深褐色,頗近蠶蛹的顏色,為跪坐之態,雙手合攏放在腹前。頭部非常獨特,頂有三個疊摞的圓環,面部呈菱形,鼻子為凸出的大三角形,雙眼為長梭形,嘴為一長凹槽,這樣的面部明顯是一種嚴重變形的狀態,頗似蠶蛹的上部,而雙臂和雙手的姿態也近似蛹上折合的翅膀,也應是表現一位處于如昆蟲式轉化狀態的神巫(圖六,2)。殷墟婦好墓M5:372玉人為跪坐狀,胸前有上部蛻變出獸首的蟬紋,四肢各有一彎曲之蟲紋,非常明確地以蟬和蟲表明其蛻變的薩滿狀態,可為上述解讀的有力佐證(圖六,3)。

依據遼西地區的上述資料,我們可以做出如下推測:

1.該地區有悠久的昆蟲蛻變和羽化信仰傳統。相關器物應該不只是為隨葬而制,它們被放置在墓葬中,不排除有幫助墓主重生的功能,但其更主要的作用應是在現實生活中標示佩戴者具有如昆蟲般蛻變和羽化的能力,同時也是相關儀式中的必備物品。對于這樣的轉化變身能力的信仰、這種能力的獲得和使用是薩滿式宗教的重要特征,因此這些器物是紅山宗教屬于薩滿式宗教的重要證據。

2.遼西地區這一信仰的內容包括神鳥和豬龍神獸具有昆蟲般的蛻變和羽化(雖然飛升在天的豬龍并沒有翅膀)能力,并且要經過這樣的蛻變和羽化,才能如我們討論過的維護天體之運轉,并發揮其他功能。在這樣的轉化中,神鳥和豬龍神獸可以達到某種程度的“合體”狀態。

3.特殊人物(即社會上層、甚至包括最高統治者的神巫)也具有同樣的轉化能力,并可以通過蛻變和羽化,與神鳥和神獸交流、甚至合體,協助它們發揮各種功能。

4.宣稱和展示自己具有蛻變和羽化能力是遼西地區社會上層獲得和維護權力的“領導策略”之一。以珍貴的玉料制作相關物品是展示此能力的重要手段。等級較低的人物似乎以佩戴昆蟲飾物為主,高等級人物則佩戴、并在儀式中使用豬龍等造型和內涵均更復雜的物品。

這樣的基本認識有助于我們對其他地區類似信仰的理解。

三

中國東部黃河、淮河和長江中下游地區昆蟲蛻變和羽化信仰的傳統也頗為悠久。距今約7300年的安徽蚌埠雙墩遺址以器物底部流行刻畫圖像而聞名,正如筆者討論過的,其中很多應與天極觀念有關,雖然潦草,但信息量非常豐富。92T0722?:43碗底圖像發掘報告認為是蠶吃桑葉或吐絲,我們認為表現的應是一只蠶吐出不規則的絲網(圖七,1)。雙墩陶器圓形器底的網格類圖像數量頗多,有直線網格(圖七,2)、斜線網格(圖七,3)、弧線網格(圖七,4)和不規則網格等多種式樣,在這些器物底部圖像多與天極相關的背景下觀察,似乎都可以理解為是飛升在天的神蠶吐絲形成的圖案。報告認為屬于植物葉脈紋的圖像,其實有些與蜘蛛網局部頗為相似(圖七,5、7)。時代較晚的崧澤文化海寧皇墳頭M227:2 鏤空器蓋酷似蜘蛛網,是神化的昆蟲在天頂編織“天網”的明確表現(圖七,6)。雙墩92T0722?:17碗底圖像報告認為中心的兩個疊加的尖圓形為蠶繭,是可以接受的推測;弧線四邊形外框,是我們討論過的與天極相關的典型圖像(圖八,1)。

單體和雙體的豬也是雙墩刻畫圖像的常見主題,92T0819?:73碗底刻畫了一只豬被纏繞在網絡中的形象(圖八,2),考慮到豬和蠶在當時宇宙觀及薩滿式宗教中的角色,這個圖像似乎可以解讀為豬如蠶一樣在絲網中蛻變和羽化的狀態。藍田山房收藏的1件良渚文化玉璧上,有豬后腿系繩索的刻畫圖像,可能表現了同樣的內涵。

雙墩92T0722?:73(圖八,3)和91T0819?:69(圖八,4)碗底圖像報告認為是蠶絲形,這兩個圖像確實像成品生絲束,考慮到上述與蠶吐絲成網相關的圖像,對束絲的表現并不顯得突兀。這讓人聯想到紅山文化、大汶口文化、凌家灘遺存等都流行的被稱作“連璧”的玉器。目前發現有二連璧(圖八,5、6)、三連璧(圖八,7)和四連璧(圖八,8)等多種形式,形狀與束絲頗為相似。這頗符合牟永抗和吳汝祚提出的絲具有特殊“巫術”含義的推測。甲骨文中“糸”字正與此圖像相似(圖八,9、10)。

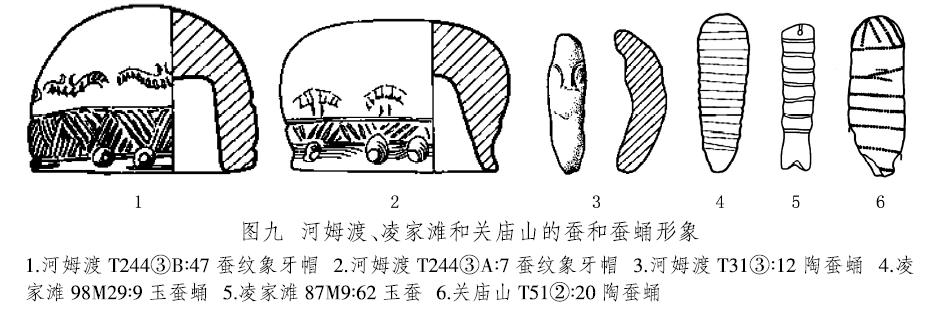

距今6300年左右的河姆渡遺址河姆渡文化第二期的層位中發現兩件象牙制蓋帽,是某種細杖的端飾,T244③B:71下部為平行短線組成的三角紋網絡,上部線刻兩條非常寫實的蠶(圖九,1);T244③A:7 下面的三角紋裝飾帶相似,上部的蠶身已殘,中部有短線與下面的三角網絡連接,與圖七:1一樣表現蠶吐絲結網的狀態(圖九,2)。此外,河姆渡第3層的1件被稱作“人像”的陶制品長5厘米,形狀和大小與蠶蛹頗為符合(圖九,3)。

距今6000至5300年前后,與昆蟲崇拜有關的信仰繼續流行。凌家灘遺存與紅山文化關系密切,M29:9發掘報告稱為玉“蟬”,白色,長3.6厘米,實際應為蠶蛹(圖九,4)。87M9:62報告稱玉“丫形器”,白色,長4.1厘米,形狀與紅山文化丫形器相似,但小得多,更像蠶的身體(圖九,5)。此外,關廟山遺址T51②:20為1件陶制蠶蛹(圖九,6),江蘇吳縣梅堰遺址崧澤文化器物上有蠶紋。

表現神化之豬蛻變和羽化的特殊器物仍然存在。凌家灘隨葬品最豐富的墓葬07M23填土中的圓雕玉豬長72厘米,重達88千克,頭部寫實,身體如巨大的蠶蛹(圖一〇,1)。87M13:1棕黃色瑪瑙豬長6.9厘米,頭部輪廓似豬首,身體為抽象蠶蛹狀(圖一〇,2)。此兩件遺物均可解讀為神化之豬破蛹而出的狀態。98M16:2玉“龍”,白色,長徑4.4厘米,勾曲之形態與紅山文化玉豬龍相似,只是更小,而且雙耳細長如角,背部從頭至尾隨身形有一條斜線紋帶,發掘者認為是表現“龍身鱗片”,但也可以理解為是對蠶身體的刻畫,意在表明此“龍”正處于如蠶蛻變的轉化之中(圖一〇,3)。類似的小型蜷體玉龍在崧澤文化中頗為多見,環目長吻,多為環形,如浙江余杭后頭山遺址M18:1,玉“龍首紋珠”,直徑僅1.4厘米(圖一〇,4)。也有整體呈圓角長方形的,如鄧淑蘋發表的1件私人藏品高約4厘米,身上有凸棱紋,正如勾曲的蟬幼蟲或蠶的身體,表現其蛻變之態(圖一〇,5)。

凌家灘發現有與東山嘴出土雙豬龍首“璜”形器類似的雙首璜形玉器。87M8:26兩端為虎首,璜體較寬,并刻畫了彎曲的前腿(圖一一,1)。出土玉蠶的87M9,隨葬1件斷為兩截、有孔連綴的窄體玉璜,一端似長尖喙鳥首、一端有長吻,似豬龍(圖一一,2)。該遺址地層出土的1件鳥形玉器(87T1107④:2),同樣有尖長的喙,長頸部下半已殘,上部有凸棱,如分節的蠶身(圖一一,3)。這些器物也應是表現相關動物的蛻變狀態。87M8中另有1件帶齒玉璜,與2件雙虎首璜放置在一起,下緣有密集而整齊的凸節,與98M16:2小“龍”形器背部相似,似可認定為對類似蠶的昆蟲身體的抽象表現(圖一一,4)。此類璜在崧澤等同時期文化中均有發現。由此甚至可以推測,很多璜形器在此時期都具有了代表蛻變的內涵。出有束絲形雙連璧的87M15在相當于胸部位置連續整齊放置了14件璜,有窄體,也有較寬體者,似是對蛻變和羽化能力的宣示。

凌家灘87M1(圖一一,5)和98M29(圖一一,6)各隨葬相似的玉人3件,整體姿態都酷似牛河梁N16M4:4,只是98M29的3件雙腿彎曲更甚。值得注意的是,凌家灘6件玉人雙小臂超過二分之一的部分均刻畫密集的平行橫線,使得該部分如同蠶幼蟲的身體。出土2件雙虎首璜的87M8還隨葬了16件玉鐲,分為兩組擺放,每組8件,位置正當小臂,因此,玉人小臂的密集平行線表現的正應是玉鐲,而如此密集佩戴玉鐲的一個重要原因很可能也是表現佩戴者的“昆蟲性”。87M2:7為1件“護腕”(圖一一,7),形狀與紅山文化牛河梁N3M9:2帶瓦楞紋玉護臂相似,其功能也應相似,同樣是表現佩戴者之“昆蟲性”。

總之,東部地區與遼西地區有非常相似的昆蟲蛻變和羽化信仰傳統:蠶和蟬同樣是昆蟲的最主要代表;豬龍和鳥是最重要的與此信仰相關的動物,并同樣與宇宙觀密切相關;特殊人物也具有同樣的轉化能力,對這一能力的宣示也是本地區社會上層獲得和維護權力的最重要手段。這樣的相似性應得益于自距今6000年之后日益發展的社會上層交流網絡。同時,一些遼西地區未見的信息豐富了對此信仰的認識,主要包括如下內容:

1.對神化的蠶在天頂編織“天網”、神化的豬在網中蛻變的明確表現。

2.以圖像和玉器對束絲“巫術”功能的強調。

3.以成組的玉鐲和玉璜對佩戴者“蛻變”和“羽化”能力的宣示。

4.明確的虎蛻變形象的表現。

四

良渚文化時期可能與蠶及其羽化相關的描繪僅見于江蘇吳縣澄湖遺址采集的1件小陶罐的刻畫紋圖像組合(圖一二,1)。如圖所示,整個畫面由五個圖像組成,左起第一個圖像一般認為是獸面。左起第二和第三個圖像似均可解讀為神鳥破蛹而出的狀態。其中第三個圖像明確刻畫了分節的蛹身和探出的鳥首。第二個圖像似為破繭而出的第二個狀態,鳥首很明確,其向左延伸出的末端出彎鉤的部分,從右側的兩個完整的鳥形象看,似為剛剛展開的鳥翅;圖像其余部分可能表現的是已經破開的蛹的狀態。接續下來的應該是右數第一個圖像,似為破蛹的第三個狀態,鳥首明確,鳥身如勾,雙翅在背后半開。右數第二個圖像則為完成羽化的狀態,雙翅完全展開,有勾形的尾部。

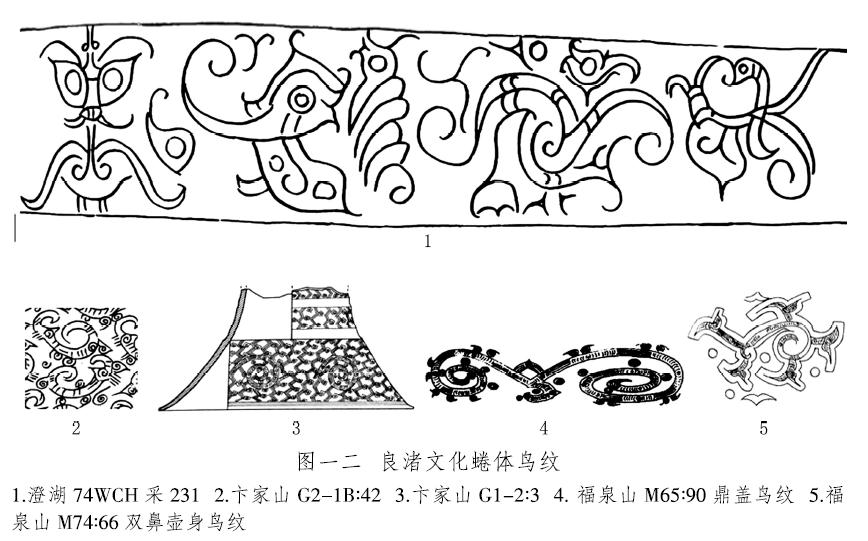

良渚文化高等級陶器的刻畫圖像對此變幻狀態有更精細的描繪。卞家山遺址一件陶壺的殘片上密布蜷體鳥首形象,每個長度只有約6毫米,表現的應是鳥如蠶的蛻變狀態(圖一二,2)。以鳥首和圓點點綴的勾旋身體是這些陶器上典型的圖像,而且出現在網格紋中。如卞家山一件豆把底部,細密的網格中有兩個身體勾旋的尖喙之鳥,身體上和勾旋之內均有漩渦式圓點紋點綴,根據雙墩的蠶吐絲編織天網的圖像,此圖像似可解讀為神鳥在如蠶吐絲結網的神圣場景中孕育、蛻變的場面(圖一二,3)。福泉山M65:90鼎蓋上的尖喙蜷體鳥更加復雜(圖一二,4),整體觀之,兩個勾蜷之體如翅膀,中間部分上面出尖的弧線如鳥首,下面的勾旋如鳥尾,構圖與澄湖標本圖像中完成羽化的鳥相似。福泉山M74:66雙鼻壺器身的鳥紋也屬此類,尖喙蜷體鳥上又有5個長尖喙、有向后飄揚的冠羽的鳥首,與澄湖標本上的鳥首非常相似(圖一二,5)。由此可以推測,類似的蜷體鳥紋表現的正是眾多神鳥蛻變和羽化的狀態。由臺北故宮博物院藏勾云形器看(圖五,7),這樣的表現方式很可能與紅山文化有密切傳承關系。

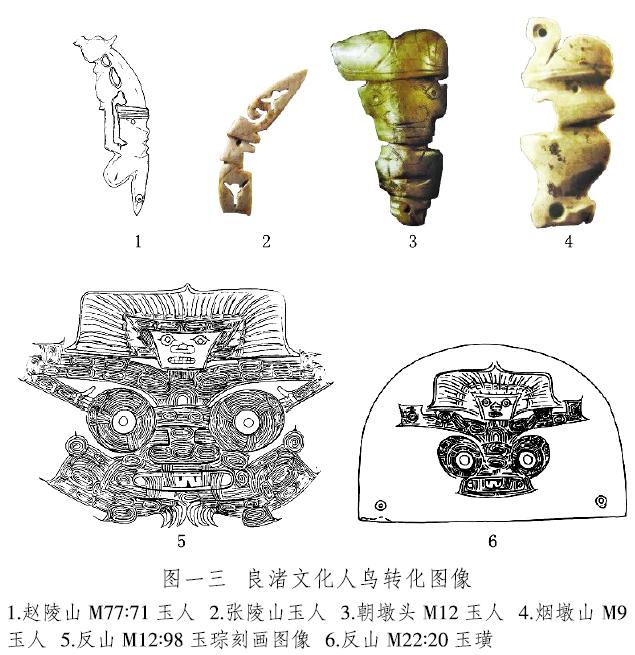

崧澤文化末期到良渚文化早期過渡期間的高等級墓葬中流行隨葬蜷體玉人。江蘇昆山趙陵山M77:71為人、獸、鳥合體玉器,戴冠方面之人與凌家灘玉人相似,呈極度蜷縮屈蹲之姿,手上托起一小獸,獸上一鳥,鳥后部有弧形物與人頭頂連接(圖一三,1)。根據我們上述對紅山文化和凌家灘人像的認識,此件器物似可做如下解讀:巫人蜷曲如蛹中之蠶,進入蛻變轉化的狀態,已經與神獸和神鳥形成薩滿狀態下的互通。考慮到蟬的形象在昆蟲崇拜中的重要性,將此“小獸”解讀為蟬之幼蟲,也頗為符合蛻變和羽化的主題。吳縣張陵山玉人整體造型與趙陵山玉人相似,玉人身體雖然抽象,但可以看出也是極度蜷縮之態,頭冠也近似。頭頂伸出鏤空的長三角形物,或為蠶蛹形,或為蟬之簡化表現(參見圖六,3玉人胸部蟬紋),也應是表現蛻變的狀態(圖一三,2)。江蘇高淳朝墩頭遺址M12玉人與鳥面、獸面、三角形飾和珠等組成一個玉器組合,身體也是蜷曲狀,頭頂之物左側如斂翅,右側似頭部,整體如蟬(圖一三,3)。安徽馬鞍山煙墩山遺址M9蜷體玉人,頭頂之物右側與朝墩頭近似,但左側翹起,含義不明(圖一三,4)。

反山M12:98等高等級器物上的“神徽”(圖一三,5)多被描述為“神人獸面”,其內涵學者多有討論。筆者認為,此“神人”為薩滿狀態下的人鳥合體,其鳥類特征有三:一是“介”字形羽冠,是鳥首的重要標志;二是雙臂回折如雙翼;三是有三趾鳥爪。反山M22:8璜回折的雙臂已經變化為雙翼,更確定其鳥的屬性(圖一三,6)。神獸則為天極的象征。整個圖像表現的是神巫、也是良渚的王者轉化為托負天極的神鳥的主題。圖中人像的屈體狀態與上述玉人頗為相似,也應是在著力表現其如昆蟲一樣的蛻變和羽化的狀態。此“神徽”和良渚文化其他玉器圖像上均填滿細密的圓形和橢圓形漩渦及穿插編織其間的直線束和弧線束,一般被稱作“卷云紋”。但如果在如破繭之蠶般轉化的視角下觀察,不妨將此繁縟的紋飾解讀為勾纏繚繞的蠶絲。

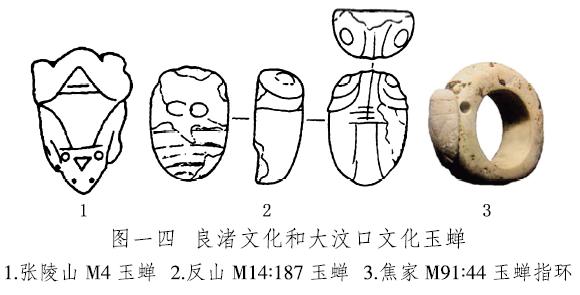

張陵山M4隨葬的1件玉飾,較尖的一端向上則如四肢收縮的蛙形、向下則體型如蟬,頭上有凸出的一雙復眼,有表現頸與背分界的短直線和表現翅膀的弧線(圖一四,1)。反山墓地M14:187則為一明確的玉蟬,有夸張的重環復眼、頸和背之間的分界線、翅膀的輪廓線和腹部表現分節的橫線(圖一四,2)。約相當于良渚文化中晚期的大汶口文化焦家遺址墓葬M91:44為1枚玉指環,外緣有1只臥蟬,表現了復眼、頸背分界和翅膀,比例準確(圖一四,3)。

總體而言,自良渚文化初期之后,較少制作相關昆蟲或處于變化狀態的神鳥、神獸或人物的實體,但這并不表明對昆蟲蛻變和羽化信仰的弱化;相反,良渚文化的宗教思想、宗教藝術和宗教實踐均有質的進步,傾向于以繁縟的圖像和更復雜的器物來表現蛻變和羽化的狀態,以更豐富也更制度化的形式宣示社會上層具有的特殊能力。良渚文化的主要玉器及其紋樣,都可解讀為繁縟而神秘的神巫、神鳥和神獸蛻變、羽化和互通狀態的描繪。明確的人鳥合體形象、獸面的標準化表現、蜷曲鳥紋以及對蟬的重視,都對后續的龍山時代諸文化產生了深刻影響。

五

距今4300年前后,良渚社會的崩潰如一石激起千層浪,開啟了其后約500年的中國早期王朝形成的有力程序。良渚衰落造成影響的一個重要表現是,在“最初的中國”范圍內良渚風格衍生的玉器廣泛流行。除了琮和璧的擴散外,昆蟲蛻變和羽化信仰的發展同樣引人注目。

肖家屋脊后石家河文化甕棺葬W6:36為小型玉蜷體龍形器,形態與崧澤文化同類器相似,表現的也應是如蠶幼蟲一樣的蛻變之態,但從頭部的形態看,蛻變成的動物也許并非豬龍,而是另一種龍形神化動物(圖一五,1)。在同時期的陶寺文化大型墓葬中,多隨葬彩繪蜷體龍紋陶盤(圖一五,2),雖然對其來源有多種推測,但在我們上述討論的背景下觀察,且不論其是否具有更豐富的內涵,首先表現的應是此神化動物蜷曲待變的狀態,宣示其具有昆蟲般蛻變和羽化的能力。

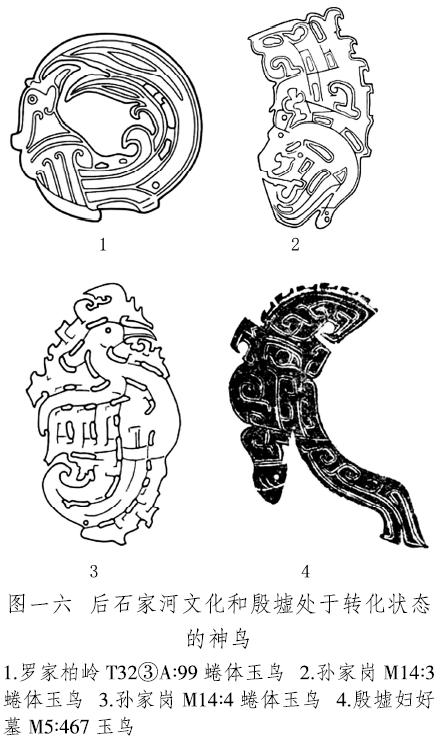

處于蛻變和羽化狀態的蜷體神鳥在后石家河文化中有了驚人的精致表現。羅家柏嶺T32③A:99玉鳥蜷曲的姿態與蜷體龍形器形似,應該不只是為了美觀,而是表現其處于蛻變的狀態(圖一六,1)。孫家崗遺址墓葬M14出土2件精美的鏤雕玉鳥。其中M14:3鳥首蜷曲如反向的C形,C形內部似為未張開的翅膀。C形后為尾部,分三條,左側兩條各凸出3道勾曲,右側一條分節,略似蠶身(圖一六,2)。M14:4表現得更加清晰,鳥身已經成形,羽冠揚起,兩翼后展。尾部也是分三條,左側兩條尾部合一勾起尚未完全打開,右邊一條更似蠶身(圖一六,3)。后石家河玉器對殷墟玉器產生了深刻影響。婦好墓中出有與羅家柏嶺酷似的玉鳥,身體已經完全伸展。該墓M5:467玉鳥表現了尚在變化中的神鳥,尾部也如蠶身(圖一六,4)。

對蟬的重視是后石家河文化的一個重要特色,玉蟬成為高等級墓葬中最重要的隨葬品類型之一,僅在肖家屋脊甕棺葬W6中就隨葬了11件。W6:8最精細寫實,復眼清晰,頸部有紋身,頸和背之間有細密平行線,背上有蟬特有的背甲圖形,腹部分節,有豎向弧線勾畫雙翅(圖一七,1)。W6:10則較簡化,無頸部和背甲的圖形,翅膀僅有輪廓(圖一七,2)。W6:44更加簡化,僅在末端刻1個V形槽,形如魚尾(圖一七,3)。譚家嶺最高規格甕棺葬W9的隨葬玉器同樣突出對蟬的表現,W9:4身體勾曲,有兩只大圓眼,應為蟬之幼蟲。很明顯,蟬在后石家河文化中已成為蛻變和羽化能力的重要標志(圖一七,4)。

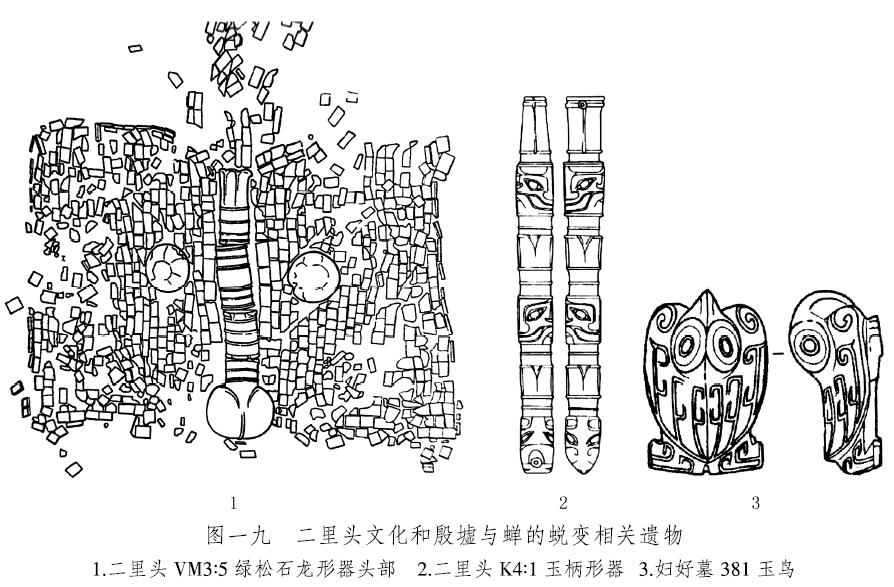

蟬除單獨出現之外,還與其他器物組合以表現更具體、更復雜的轉化狀態。鷹形笄首是后石家河文化的典型玉器,均做斂翅直立的鷹狀,棗林崗WM1:2背部斂翅形成的到三角紋頗似蟬的背部,其上部還有一心形紋,如同蟬背甲的圖形(圖一八,1)。安陽小屯第331號墓和盤龍城出土的后石家河風格鷹形笄首背后則刻更復雜的蟬紋。這樣的身體緊緊收斂的姿態和與蟬有關的因素的呈現,應是表現此鷹處于如蟬幼蟲一樣的蛻變和羽化狀態。殷墟玉器對鳥類如蟬變化的狀態有豐富的表現。婦好墓M5:381玉鳥背部有簡化的蟬紋,表現其轉化的狀態(圖一九,3)。

明確的虎形象在凌家灘出現。后石家河時期,虎的形象大為流行,有寫實虎首、虎首鏤空牌飾和虎側身像,很可能是后石家河典型的獠牙“神人”的動物形象。譚家嶺W9:62下為虎首,上部由頸部和背部間的分割平行線及整體形態看,應為簡化的蟬,表現的是虎的轉化狀態和轉化能力(圖一八,2)。譚家嶺W9:60是同一主題更復雜的表現,蟬頂部勾曲,背面有一雙圓目,如同W9:4蟬的幼蟲,頂部還有雙角和殘斷的冠狀物(圖一八,3)同樣的表現方式也被用于獠牙“神人”頭像,此類頭像應為良渚時期獠牙獸面的人格化表現。史密森美國藝術博物館LTS1985.1.276.1號藏品頭上部分如倒置的蟬形,頸部有平行橫線,身部密布平行豎線(圖一八,5);塞克勒藝術館1987.880號藏品與之相似,尾部有V形缺口(圖一八,6)。這樣的設計應是對獠牙“神人”的轉化狀態和轉化能力的宣示。

譚家嶺W9:28整體為抽象的蟬形,背部凸出典型的后石家河人像。這種沒有獠牙的人像應是良渚時期的方面羽冠鳥爪神人,即處于與神鳥合體狀態的神巫(經常也是統治者)。此類人像多有羽冠一樣的發型,腦后有細長如彎鉤的卷發,表現其鳥的屬性;面部或如常人,或雙目細長,尾梢吊起。此破蟬背而出的人面即為細長目尾梢吊起形,寫實而生動地表現了如蟬蛻皮一樣蛻變而出的狀態,提示我們所有此類面相的人像均意在表現其轉變的狀態(圖一八,4)。

肖家屋脊甕棺W6隨葬11件玉蟬和1件玉蜷體龍形器,譚家嶺W9也有大量相關器物,表明后石家河社會上層對昆蟲蛻變和羽化能力的重視。

陶寺文化雖然以蜷體龍紋為最高社會等級的標志,但用于個人佩戴的與昆蟲有關的玉器目前只有M1449隨葬的綠松石蟬(圖一七,5)。石峁遺址的石雕與后石家河玉器有驚人的相似性,還發現有后石家河風格的鷹形笄首2件,表明兩個文化的密切交流和宗教信仰的相似。

龍山文化西朱封大墓M202中隨葬兩枚簪形器。M202:1和M202:2是一套組合。M201:1是典型的后石家河風格鏤空獸面牌飾,細長的M202:2簪體由連續的如蟬身體的亞腰形和如蟬頸部的平行凸棱組成,可能是對蟬的簡化表達。M202:3頂部勾曲,正如譚家嶺W9:60的頂部,應是對蟬幼蟲的表現,桿部有兩個附著雕像,報告稱“人面”,實際應為蟬,下部有表現腹部的橫線,翅膀部分似未充分展開,也是待變之蟬(圖一七,7、6)。

在后石家河文化時期被強化的對昆蟲蛻變和羽化能力的信仰及表現方式對二里頭文化和商文化都產生了深刻影響。二里頭遺址VM3著名的綠松石龍形器的鼻梁上有2枚淺綠色玉器,正是后石家河風格之蟬形器。上部的有尾部分三叉的蟬身和平行橫線表現的蟬頸部;下部的兩端均分三叉,中部為平行橫線,似省略了頭部的對蟬(圖一九,1),該墓還出有后石家河式鷹笄首。該遺址另有1件玉柄形器(圖一九,2),雕出三組蟬與獸面的組合。有學者指出此類柄形器是祼酒之禮的用具,如此,其功能之一當是為酒注入如蟬蛻變一樣的功效吧。商代相關器物的情況前文略有涉及,擬另文詳述。

致謝:本文為科技部國家重點研發計劃中華文明探源研究整合課題成果,課題編號2020YFC1521608。本文寫作得到浙江省文物考古研究所方向明研究員、臺北故宮博物院鄧淑蘋研究員、中國社會科學院考古研究所牛世山研究員等學者的大力幫助。鄧淑蘋先生提供了圖一〇:5私人收藏小蜷體玉豬龍的圖片。安徽大學吳衛紅教授慨允使用凌家灘07M23大玉豬線圖(圖一〇,1),這是該圖首次發表。在此一并深表感謝!

(作者:李新偉 中國社會科學院考古研究所;原文刊于《江漢考古》2021年第1期;此處省略注釋)

王者玩具:古珠玉文化藝術交流

(圖文供學習分享,轉載請注明出處版權歸原作者所有) 分享是最好的鼓勵 尋一位愛古玩的人做朋友吧!

或許就在你的身邊。

在自然界留下的所有古物珍寶當中,只有古玉是有靈魂的,真正的古玉是在認它識它的人中,會產生千變萬化的魅力,如果你能識得真正的古玉,并與之靈魂相通,在你的盤玩與接觸當中,古玉會呈現出它最美麗的那一面,呈現出其他任何古物無法與他替代的那一個瞬間,所以好的古玉是有生命的,每一個收藏古玉器的愛好者,都是生命的發現者和傳承者,是在做最大的功德的文化人。

馬悅林