科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來

科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來

光明日報記者 陳雪

2021年4月18日,許淵沖滿100周歲。夜以繼日,老人依舊堅守著擇一事終一生的翻譯事業(yè)。

迎接百歲的這一周,翻譯家許淵沖異常忙碌:周一,中譯出版社的編輯們帶著《西南聯(lián)大求學(xué)日記》登門拜訪。閑談中許淵沖說,自己每天都會到已故愛人照君的房間里坐一坐;周三,參加自己新書的發(fā)布會,20本莎士比亞和王爾德精裝譯著擺在面前,老先生勃勃生氣地說:“羅密歐和朱麗葉我喜歡,安東尼與克莉奧佩特拉我也喜歡……我跟你講,就是各有千秋”;周日,在許淵沖翻譯思想與成就研討會上談了近20分鐘,中氣十足:“西方了解中國完全不夠!”

20世紀(jì)80年代,許淵沖曾立下鴻志——到20世紀(jì)末,出20本書。2021年,僅前四個月,許淵沖就已有22部新書出版,其中包括20冊“許淵沖漢譯經(jīng)典全集”。而在新近出版的《西南聯(lián)大求學(xué)日記》和《許淵沖百歲自述》中,他詳細(xì)回憶了自己一個世紀(jì)的人生點滴。

一段百年時光,正攤開自陳。

2021年4月6日,著名翻譯家許淵沖在新近出版的《西南聯(lián)大求學(xué)日記》扉頁上簽名。光明日報記者劉彬攝

逝水年華里,保存著那真

1939年4月28日,星期五

周基堃給我看林徽因悼念徐志摩的詩《別丟掉》:別丟掉/這一把過往的熱情……你要保存著那真!/一樣是月明,/一樣是隔山燈火,/滿天的星,/只是人不見,夢似的掛起。

補記:這是我剛滿十八歲譯成英文的第一首詩……第一次譯詩自得其樂,還有一點小小得意呢!

——《西南聯(lián)大求學(xué)日記》

“一樣是月明,一樣是滿(隔)山燈火,只是人不見,夢似的掛起。”96歲的許淵沖哭了,在2017年電視節(jié)目《朗讀者》里,朗誦著自己1939年翻譯的第一首詩。

對許淵沖來說,1939年是充滿奇遇的一年。這年,他從江西南昌考入西南聯(lián)大外文系。在日記里,他謄寫了魯迅的話:革命之后的文學(xué),一種是舊的懷戀,一種是新的謳歌。“我的生活中也有了革命了。”許淵沖成為大一新生,也迎來了自己的新生。“老師碰到錢鍾書,男同學(xué)碰到楊振寧,女同學(xué)碰到周顏玉。”

那時昆明的大學(xué)生活已經(jīng)很“國際化”。上課、讀書、聽講座,也會打橋牌、去夏令營、看外國電影,許淵沖的歐洲文學(xué)史考了全班第一,英國散文卻全班倒數(shù)。他把艾思奇的《大眾哲學(xué)》讀了好幾遍,翻了豐子愷的《緣緣堂隨筆》卻“覺得不怎么樣”。

出版《西南聯(lián)大求學(xué)日記》時,中譯出版社編輯根據(jù)許淵沖當(dāng)年日記的內(nèi)容,梳理了他的大學(xué)文化生活,逐條列出:大一讀書最多,閱讀書刊59種。作者包括林語堂、魯迅、普希金、歌德、莎士比亞……國別覆蓋中、英、德、法、俄。大二的一則日記,道出了他對自己的一點不滿意,“中午吃四個大餅,兩個桃子,還覺得不夠飽。回想大一暑假天天看書,大二暑假卻幾乎天天玩了”。

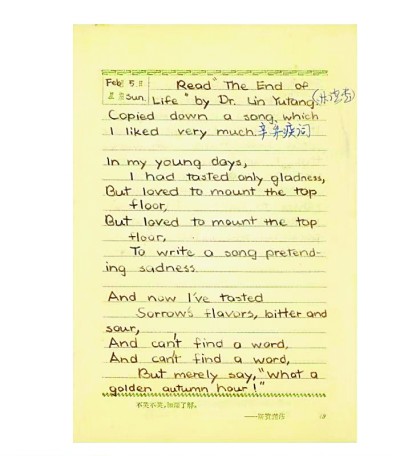

許淵沖西南聯(lián)大中英文日記手稿。選自《西南聯(lián)大求學(xué)日記》

如果有導(dǎo)演根據(jù)許淵沖的日記和回憶拍一部有關(guān)西南聯(lián)大的電影,或許會有這些蒙太奇鏡頭:

聞一多講《莊子》時,教室外擠滿人;沈從文說一口湘西土話,聲音很低,像在自言自語;楊振寧一直是同學(xué)中的“學(xué)霸”;汪曾祺總是夜里在圖書館寫作,上午睡覺,下午泡茶館聊天。英文和體育不及格,卻因為文章寫得好被沈從文破格給了120分;范長江來西南聯(lián)大講“國際形勢與中國抗戰(zhàn)”,人們關(guān)心戰(zhàn)時局勢,聽眾之多,打破了聯(lián)大紀(jì)錄……

“不好!敵機炸聯(lián)大了!”1940年10月13日,二三十架日本飛機轟炸昆明,許淵沖和幾個同學(xué)趕快撲在松樹底下。剛剛撲倒,炸彈就落在他們前后左右,炸出了一個個大坑,掀起了大片泥土,鋪天蓋地壓在他們身上。“大難之下沒受損失,趕快抓緊時間讀書,不要等到炸得讀不成了”。戰(zhàn)爭年代,許淵沖的求學(xué)之路從未中斷。“萬里長征,辭卻了五朝宮闕。暫駐足,衡山湘水,又成離別……千秋恥,終當(dāng)雪;中興業(yè),需人杰。”冒著戰(zhàn)時烽火,唱著聯(lián)大校歌,許淵沖1944年考入清華大學(xué)研究院,1948年留學(xué)法國巴黎大學(xué)。

在許淵沖的妻子照君看來,許淵沖和老師錢鍾書這一代知識分子都有一個共同的品質(zhì)——他們的確是吃了不少苦,但是他們的血液里熱愛人類一切美好的東西,可以抵抗生活當(dāng)中一些不正常的現(xiàn)象。2018年,相濡以沫多半生的妻子去世了,許淵沖在葬禮上大哭。今年4月,記者到許淵沖家中采訪,他緩慢地打開臺式電腦翻查文章,電腦桌面上,是照君的照片,仿佛妻子一直坐在對面,陪著先生翻譯莎士比亞。

1997年,許淵沖的回憶錄《追憶逝水年華——從西南聯(lián)大到巴黎大學(xué)》出版,多年未見的聯(lián)大老同學(xué)、著名物理學(xué)家楊振寧看到后從美國來信,兩位同窗再度取得聯(lián)系。《追憶逝水年華》出版后,許淵沖還把書寄給當(dāng)年的同學(xué)林同端。

真還是美,這是一個問題

1940年3月1日,星期五

如果你不批評我,我不批評你,世界哪里有進步呢?如果五十步不能笑一百步,那誰能一步也不錯呢!?

1940年3月2日,星期六

匡南靜得像黑夜里的翠湖水;我的性格卻像火一樣熱。

——《西南聯(lián)大求學(xué)日記》

許淵沖的臥室,也是書房,書架上滿是他的專著和譯著。書桌上方的墻上掛著一幅字,是許淵沖擇一業(yè)終一生的生動寫照:譯古今詩詞,翻世界名著,創(chuàng)三美理論,飲彤霞曉露。許淵沖說,他在翻譯理論上主要提出了“譯詩三美論”和“發(fā)揮譯語優(yōu)勢論”。

他與許多人的論戰(zhàn)正源于此。在這里,真還是美,直譯與意譯,這是一個問題。在20世紀(jì)的中國翻譯史上,關(guān)于直譯與意譯的爭論未曾中斷。1929年,魯迅和梁實秋就展開過一場著名的筆戰(zhàn)。魯迅支持直譯甚至是“硬譯”,梁實秋則激烈反對魯迅。在翻譯與文學(xué)之間,一片巨大的空曠地變成了舞臺,陸續(xù)有人登場,表達(dá)自己的主張。而許淵沖選擇站在美這一邊,他提出的“三美”是指音美、形美、意美。

大學(xué)期間,許淵沖就看到了中文和西語的不同。他在多部著作中表達(dá)過這樣的看法——英、法、德、意等國的語言里,90%的語匯有對等詞,所以西方語文互譯時,基本可以用等譯法。但中文和西方語言中,大約只有40%的語匯有對等詞匯。面對這種情況,許淵沖的選擇是“盡可能選用優(yōu)于原文的表達(dá)方式”。

1995年,南京大學(xué)教授許鈞等人發(fā)起一項調(diào)查,收集了市面上十幾種《紅與黑》的譯本,請讀者投票,許淵沖譯的《紅與黑》得了零票。《紅與黑》中最后一句法語原文是Ellemourut,英文版為Shedied,而許淵沖翻譯成“魂歸離恨天”。另一面,許淵沖譯福樓拜的《包法利夫人》,豆瓣有許多讀者評論認(rèn)為,許譯本比其他譯本更加細(xì)膩,更具女性氣息。

詩歌能否被翻譯,這也是一個問題。許淵沖把大量中國古典詩詞譯成英文、法文,是在著名詩人卞之琳的啟發(fā)下開始的。杜甫《登高》里的名句“無邊落木蕭蕭下,不盡長江滾滾來”,被詩人余光中看作是無法翻譯的詩句。“無邊落木,‘木’后是‘蕭蕭’,是草字頭,草也算木;不盡長江,‘江’后是‘滾滾’,也是三點水。這種字形,視覺上的沖擊,無論你是怎樣的翻譯高手都沒有辦法。”

卞之琳在西南聯(lián)大上課時翻譯了上半句“Theboundlessforestshedsitsleavesshowerbyshower”,把“蕭蕭下”翻譯成“showerbyshower”,但他卻一直沒有想好下句怎么譯。許淵沖便根據(jù)卞之琳的方法譯了下句“Theendlessriverrollsitswaveshourafterhour”。1954年,卞之琳用詩體翻譯《哈姆雷特》,一改朱生豪與梁實秋用散文體譯莎的先例。翻譯學(xué)者王宏良分析,卞之琳的詩歌格律概念基本上是從聞一多的音尺理論發(fā)展出來的。在有關(guān)格律的問題上,卞之琳從不讓步,甚至不惜大開筆戰(zhàn),連續(xù)發(fā)表文章與人爭論。卞之琳與聞一多都是許淵沖在聯(lián)大的老師,許淵沖在自述中,明確表示過自己受兩位老師的影響。

70年代開始,許淵沖選了一條更艱難,也鮮有人涉足的路——把古典詩詞翻譯為英法韻文。然而,在洛陽外國語學(xué)院時,許淵沖英譯的《毛澤東詩詞》不被學(xué)校級別最高的教授看好,被評價為“這是小學(xué)生的譯詩”,許淵沖開始與錢鍾書通信,希望得到恩師的意見。錢鍾書曾回復(fù)“惠書奉悉,尊譯敬讀甚佩”,也曾說自己傾向于弗羅斯特的看法——“詩是在翻譯中失掉的東西”,“翻譯出來的詩很可能不是歪詩就是壞詩”。許淵沖每次都反復(fù)閱讀回信,從中汲取支持與力量,又很快把自己的火樣的執(zhí)著投入到譯詩里。

1978年許淵沖出版《毛澤東詩詞四十二首》英法格律詩譯本,又陸續(xù)將《詩經(jīng)》《西廂記》《唐詩三百首》等譯成有韻律的英文,他稱這是自己“做了一個獨一無二的試驗”。這場試驗迎來了掌聲與獎勵——2014年,許淵沖獲得了國際譯聯(lián)頒發(fā)的北極光獎。對于許淵沖的詩體譯詩,楊振寧形容為“戴著音韻和節(jié)奏的鐐銬跳舞”。

跨過百年時光,仍做赤子少年

1940年12月

德國哲學(xué)家叔本華說:美是最高級的善,創(chuàng)造美是最高級的樂趣……具體到我身上,我能發(fā)揮什么優(yōu)勢,我能創(chuàng)造什么美呢?……翻譯正是我的優(yōu)勢,我就應(yīng)該發(fā)揮優(yōu)勢,翻譯出美好的文學(xué)作品來,使人能得到美好的享受,那不就是最高級的樂趣么?

——《西南聯(lián)大求學(xué)日記》

年過90歲時,聚光燈一齊照射到了許淵沖身上。

2014年獲得國際翻譯界最高獎項,2017年登上電視節(jié)目《朗讀者》,一位90多歲的頂級翻譯家驕傲地稱自己是“書銷中外百余本,詩譯英法唯一人”,在節(jié)目中毫不避諱地談起自己“失敗的戀愛”,甚至潸然淚下。這位個性十足的老人“出圈”了,他引起人們極大的好奇,媒體采訪紛至沓來。自負(fù)、狂妄、譯癡、“許大炮”……一千個觀眾眼中,不知有多少個許淵沖。

但在熟人的眼里,他是一直沒怎么變的一個人。

少年同窗在年過古稀時重逢,楊振寧曾寫道,“我發(fā)現(xiàn)他對什么事情都像從前一樣沖勁兒十足——如果不是更足的話,就和60年前我們在一起讀大學(xué)一年級的時候差不多”。

另一位同學(xué)林宗基反對許淵沖自稱“詩譯英法唯一人”,覺得好話要等別人來說。許淵沖又拿出學(xué)生時代的直白勁兒,他說,在“武大郎開店”的時代,如果開燒餅品嘗會,武二自然可以推選武大參加;如果開打虎會,武二也不投自己一票,而選哥哥,那豈不是要讓武大像燒餅一樣給老虎吃掉!如今,許淵沖的家里掛著一副對聯(lián)“自豪使人進步自卑使人落后”,而“自卑使人落后”前面,早已堆滿雜物,只剩一個“自”字,讓“自豪使人進步”幾個字在樸素的家中更加凸顯。

外研書店總經(jīng)理付帥與許淵沖相識十幾年,學(xué)法律的他看到許先生之前簽的出版合同時都“蒙了”,老人家只記得自己的書超過100種,但和哪家出版社簽了合同,版稅多少,一概不清楚,付帥就提醒他以后要注明“非專有”。

在接受媒體采訪時,許淵沖總被問到為什么經(jīng)常工作到凌晨三四點。“要延長我們的日子,最好的辦法是從夜里偷幾個小時。”百歲老人的一句話,令人肅然起敬。而這句話,是他大一時就寫在日記里的。“讀他的日記,總覺得他就像自己身邊一個固執(zhí)的男同學(xué)。”《西南聯(lián)大求學(xué)日記》的責(zé)編范祥鎮(zhèn)說,“很多事他完全不在意,很多事又很執(zhí)著。”而他執(zhí)著的那部分,是把中國語言之美堅持到底。

前幾年,許淵沖騎自行車出門看月亮,抬頭時不小心從自行車上摔下來。紀(jì)錄片《我和我的時代》記錄下了這個畫面——醫(yī)院里,家人、學(xué)生圍著他團團轉(zhuǎn)。他卻說,“月光如水,從某個意義上還摔得挺美的”,“月亮美啊,人生就是要追求美”。

美國學(xué)者威爾·杜蘭特說,沒有人比得上他自己的書,人的精華都在書中,日常生活卻摻入了大量的糟粕。而書中的許淵沖,時而是說英文的李白,時而化身憤怒的奧賽羅,時而回到他自己——

小學(xué)不喜歡英文,覺得英文發(fā)音別扭,字形沒有意義,遠(yuǎn)不如中文。高一的時候,英文差點不及格。到了高二,熟背三十篇短文并模仿作文后,忽然一下子融會貫通,超越了不喜歡英文的自我。

中和之道是有一分熱發(fā)一分熱,有一分光發(fā)一分光。

生命并不是你活了多少日子,而是你記住了多少日子。你要使你過的每一天,都值得記憶。

一個人如果愛真理,其實是愛觀念超過愛事物,愛精神超過愛物質(zhì)。

《光明日報》( 2021年04月24日12版)

來源: 光明網(wǎng)-《光明日報》