戀親時見在人群,多在東山就白云。

獨坐焚香誦經處, 深山古寺雪紛紛。

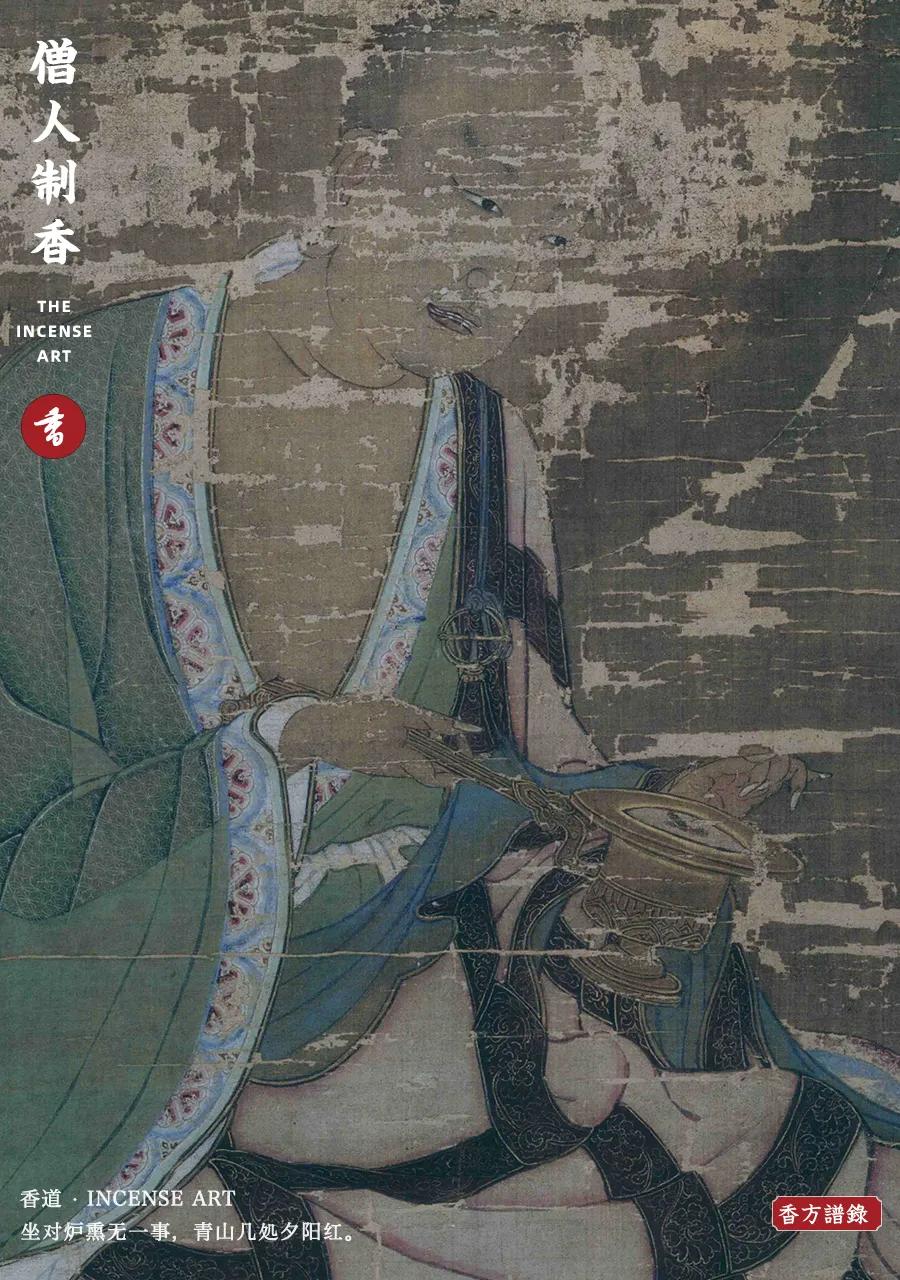

香是僧人參禪時的“靜友”,打坐修行時焚一爐香,能使人心境潔凈、不受外擾,達到禪定意靜之狀態。

僧人日常生活中,常親手調制熏香,葛慶龍《贈僧》:“舶香亦帶魚龍氣,自采枝頭柏子燒”,描寫的就是僧人摘柏子制香為爐熏。

柏子為側柏之果實,有清潤降斂,寧神調氣之效。柏實經過簡單的炮制就可當作香料焚熏,周嘉胄著《香乘》中有柏子香的制法:

柏實不計多少, 帶青色、未開破者。右以沸湯焯過,酒浸,密封七日,取出、陰干,燒之。

古樸清雅的柏子香,能給人清靜幽寂之感,非常適合僧人清修之用。

柏子香也被僧人用來款待訪客,戴叔倫《二靈寺守歲》:“無人更獻椒花頌,有客同參柏子禪。”蘇轍《游鐘山》:“客到惟燒柏子香,晨饑坐待山前粥”。

在僧人的帶動下,取材方便、制法簡單的柏子香,很快在文人之間流行起來。當文人需要獨自清靜時,便會在爐中焚一顆柏香。陸游《春晚書齋壁》: “呼兒燒柏子,悠然坐東軒”。

除了自然樸實的柏子,桂花也被僧家收于爐鼎之中。桂花以氣味芳香見長,鄧肅《巖桂》夸贊桂花:“清風一日來天闕,世上龍涎不敢香。”張邦基《墨莊漫錄》中記載了僧人用桂花制香的方法:

山僧以花半開香正濃時,就枝頭采擷取之,以女貞樹子俗呼冬青者,搗裂其汁,微用拌其花,入有釉磁瓶中,以厚紙冪之。至無花時于密室中取至盤中,其香裛裛中人如秋開時,后入器藏,可留久也。

桂花全開后香味會減弱,制香要采摘半開的桂花。將冬青樹子搗烈絞出汁液,與采集桂花混合攪拌均勻,入瓷罐密封窨藏一段時間,即可為香薰。

此香有點像今天的無火香薰,將窨制好的桂花香,放在瓷盤中就能為室內熏香,滿室的桂花清芬,讓人仿佛置身秋日盛開的桂林中。

與桂花搭配合香的冬青子,有發香之功效,能增加桂花香味的擴散力。桂花與冬青子調配熏香的方法,在周嘉胄《香乘》中也有記載:

用桂蕊將放者,搗爛去汁,加冬青子,亦搗爛去汁,存渣和桂花合一處作劑,當風處陰干,用玉版蒸,儼是桂香,甚有幽致。

此方與《墨莊漫錄》中桂花香的做法略有不同,是將桂花、冬青子搗爛去汁,混拌在一起,做成香丸或香餅焚燒。

花材制作的熏香,直接焚熏香氣不佳,多焦糊之氣,需以隔火片煎香。楊萬里《雙峰定水璘老送木犀香》其三,詩言:“山童不解事,著火太酷烈。要輸不盡香,急喚薄銀葉”。

楊萬里的小書童對焚香一事不懂,將木犀香直接放在了炭火上,酷烈的火勢對香氣損害很大,楊萬里趕忙讓書童取來隔火煎香所用的銀葉。木犀香即桂花香,宋人習慣稱桂花為木犀。

楊萬里焚熏的木犀香,為定水寺德璘禪師所贈,其配方未見當時人記載,通過楊萬里對木犀香的描寫:“萬杵黃金屑,九蒸碧梧骨。”可知,德璘禪師所制木犀香要比《香乘》中桂花香精細繁復許多。

北宋名僧智月禪師也有以木犀為題的香方——智月木犀香,與德璘禪師制香不同,智月木犀香不以桂花合香,而是用香藥模擬桂花的香韻。陳敬《陳氏香譜》智月木犀香:

智月木犀香,白檀一兩(臘茶浸炒),木香、金顏香、黑篤耨香、蘇合油、麝香、白芨末已上各一錢。右為細末,用皂兒膠鞭和,入臼搗千下,以花脫之,依法窨、爇。

為了增添焚香的雅趣,特意用印模脫成花形香餅焚熏。精美的香餅不僅用于焚香,還可將香餅穿孔系線,佩帶在身上。

依托僧人之名的香方中,最具特色的是僧人惠深所創“濕香方”,陳敬《陳氏香譜》“僧惠深濕香”:

地榆一斤、元參一斤(米泔浸二宿)、甘松半斤,白茅一兩、白芷一兩(蜜四兩,河水一盆同煮,水盡為度,切片焙干。)右為細末,入麝香一分,煉蜜和劑,地窨一月,旋丸爇之。

此香以氣味芳香的中藥合和調配,為僧人日常養生用香。《顏氏香史序》中說:“五臟惟脾喜香,以養鼻觀、通神明而去尤疾焉。”僧惠深濕香制劑為膏泥狀,焚香時取一點香膏,搓制成香丸焚爇。

宋代,禪宗僧侶與文人間交往頻繁,經常互贈香方。像廣受宋人喜愛的“韓魏公濃梅香”,就是由蘇軾贈予詩僧惠洪,再由惠洪續傳黃庭堅。

惠洪對濃梅香很是喜歡,其詩作多次提到焚熏此香。釋德洪(惠洪的原名)《贈珠維那》:“聊炷返魂梅,將以熏道情”;《竹爐》:“自拭錦繃含淚粉,要焚銀葉返魂梅”。

惠洪詩的中返魂梅即韓魏公濃梅香,黃庭堅形容此香“如嫩寒清曉行,孤山籬落間”,濃梅香的香名未能彰顯梅香幽清,而改名“返魂梅”,也稱“藏春香”。

宋代文人日常的焚香活動,除了單純的感官享受外,也具備了參禪悟道的欣悅。“聞香參禪”的代表人物就是黃庭堅,其《有惠江南帳中香者戲答六言》詩言:“一穟黃云繞幾,深禪想對同參”。