“汪恰”小考簾卷荷香《紅樓夢》里洋貨多����,從哆羅尼����、孔雀裘��,到溫都里納����、西洋鏡,吃穿用度都可見洋貨的身影。不僅洋貨多,還有洋詞��,比如“弗朗西斯牙”來自“France(法國)”����,“溫都里納”來自“aventurine(金星玻璃)”����。唯獨第五十二

“汪恰”小考

簾卷荷香

《紅樓夢》里洋貨多����,從哆羅尼、孔雀裘,到溫都里納��、西洋鏡��,吃穿用度都可見洋貨的身影����。不僅洋貨多��,還有洋詞��,比如“弗朗西斯牙”來自“France(法國)” ��,“溫都里納”來自“aventurine(金星玻璃)”�����。唯獨第五十二回里寶玉給晴雯用的“汪恰”洋煙和那個叫“依弗哪”的膏子藥��,還不明所以�����?�!都t樓夢》庚辰本原文如下:

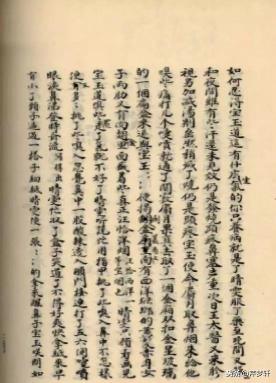

“晴雯服了藥�����,至晚間又服二和。夜間雖有些汗��,還未見效。仍是發燒頭疼��,鼻塞聲重��。次日����,王太醫來診視����,另加減湯劑,雖然少減了燒��,仍是頭疼����。寶玉便命麝月取鼻煙來����,給他嗅些,痛打幾個嚏噴��,就通了關竅��。麝月果真去取了一個金廂雙扣金星玻璃的一個扁盒來,遞與寶玉。寶玉便揭翻盒扇��,里面有西洋琺瑯的黃發赤身女子��,兩肋又有肉翅����。里面盛著些真正汪恰洋煙����。(庚辰本在“汪恰洋煙”下有雙行墨批:“汪恰����。西洋一等寶煙也。”)睛雯只顧看畫兒����。寶玉道:“嗅些罷!走了氣就不好了��?�!本┞犝f����。忙用指甲挑了些嗅入鼻中,不怎樣��,便又多多挑了些嗅入�����。忽覺鼻中一股酸辣����,透入囟門�����,接連打了五六個噴嚏��,眼淚鼻涕登時齊流����。晴雯忙收了盒子�����,笑道:“了不得��,好爽快!拿紙來?�!痹缬行⊙绢^子遞過一搭子細紙�����,晴雯便一張一張的拿來醒鼻子�����。寶玉笑問如何����,晴雯笑道: “果覺通快些�����,只是太陽穴還疼�����。寶玉笑道:“越性盡用西洋藥治一治����,只怕就好了?����!闭f著�����,便命麝月:“和二奶奶要去,就說我說了:姐姐那里常有那西洋貼頭疼的膏子藥����,叫做‘依弗哪’,找尋一點兒��?����!?[1]

雖然紅樓故事虛虛實實����,真真假假,這兩種是曹公杜撰的也不是沒有可能����。但出于好奇,總是想對這兩樣洋貨一探究竟。關于前者“汪恰”洋煙,有不少前輩考證過:

周策縱先生從煙草產地考證��,認為“定是Virginia或Vir— gin的譯音。由于康熙時代(1662--1722年)西人來華者,尤其是西洋傳教士與清廷有往來者,以法國人最多,恐怕‘汪恰’更可能是法文Vierge的譯音�����?�!盵2]; 黃龍先生則從《紅樓夢》文中對洋煙盒子的描述考證�����,認為“鼻煙既原教士進貢之物,故其商標亦帶宗教色彩,鼻煙之內盒狀如‘安琪兒’。而英語中之Watcher 可作‘安琪兒’解。按當時約定俗成之譯音規則,Wa 當譯成‘王’或‘汪’故‘汪恰’似應譯為Watcher (近似音) 。”[3]�����;《紅樓夢》的英譯者霍克思則從發音上考慮��,認為“汪恰并不是專名,而是大家誤以為它是個名稱����。最貴重的鼻煙不是論磅賣的, 而是以兩計算,所以我認為汪恰是意大利文的uncia( 讀為ooncha)����?���!盵4]; 宋淇先生也頗為贊同霍克思的看法����,并進一步認為:“意大利文的數字‘一’是uno. 或una ,霍克思以為他用的新創名詞音似意大利文的“一兩”,實際上譯文卻同時使人聯想到‘一等’,鬼使神差,暗下吻合脂評指出的原意”����,且“明末清初,除了法國教士外,不少意大利耶穌會神父來華,為康熙所重用,如利瑪竇��、湯若望等均是?�!羟 麃碜砸獯罄捻樌沓烧?從英文��、法文中去探索及而舍近求遠�����?����!盵5]

以上說法都各有道理����,但又都有值得商榷的地方�����。比如周先生說“汪恰”是“Virginia”的音譯�����。美國的弗吉尼亞(Virginia)確實是有名的煙草產地,煙草就是從這里走向歐洲的����。但是寶玉讓晴雯嗅的洋煙�����,應該是鼻煙(Snuff),清朝時稱“士拿乎”��。十八世紀在中國出現的上等鼻煙�����,幾乎都是用美國的煙草�����,在歐洲制造完成[6]��。在雍正乾隆年間�����,德國、法國、意大利��、英國�����、葡萄牙等歐洲國家曾不斷向大清朝廷進貢過鼻煙�����,而美國進貢則比較少見。Virginia 煙葉有名,其鼻煙卻鮮有提及����。

寶玉拿出的鼻煙盒上有天使安琪兒的圖案����,黃先生以此認為“汪恰”是守望天使“Watcher”的音譯����,但鼻煙盒與鼻煙未必來自一處��。外國進貢的鼻煙,多是裝在描金花的大瓶里��,黃緞封口����,再用木盒加鎖盛放�����;有的直接用匣狀��,匣外飾名稱,生產廠家和注冊商標等,隨身攜帶則采用小瓶裝[7]��。各種精美的鼻煙盒多是另行進貢����。鼻煙盒的經銷商與鼻煙的品牌或經銷商未必是一家。比如Maximilian Vachette 就是一家鼻煙盒經銷商。曾有人認為“汪恰”或是“Vachette”的音譯�����,而鼻煙中并沒有Maximilian Vachette這一品牌����。同樣,鼻煙盒上畫有天使安琪兒的圖案,并不能說明鼻煙的商標一定與宗教和天使有關。更何況,《紅樓夢》文本中����,也未說“汪恰”洋煙是印在鼻煙盒上的商標�����。

我也曾試圖查找十八、十九世紀進口到中國的鼻煙品牌。希冀找到一種發音與“汪恰”相近的牌子����。但只在斯坦福教授Carol Benedict撰寫的《中國煙草史》(Gold-silk Smoke: A History of Tobacco in China)一書中看到一種叫“Amostrinha”的鼻煙����。1716年����,葡萄牙人為了開拓煙草市場�����,開始通過澳門�����,向中國廣東出口一種名為“Amostrinha”的鼻煙。這種鼻煙在中國的皇室及貴族階層中需求量越來越大��,并成為進貢和送禮的佳品?����,F在從一些拍賣會上����,仍可看到清朝的裝有“Amostrinha”鼻煙的描金花玻璃瓶����,瓶上仍有印著“Amostrinha”的標簽。只是�����,Amostrinha 的發音與“汪恰”并不相關����。

倒是霍克思先生的說法給出了一條新思路,“汪恰”或許不是什么鼻煙牌子或者經銷商的名稱音譯����,而是代表“一等”�����、“上等”之意的外來語的音譯。這樣��,脂批中“汪恰����,西洋一等寶煙也?�!币痪?����,就不是指“汪恰”是某一等洋煙的名稱了����,而是在解釋“汪恰”��,是“一等”之意����。但稍有遺憾的是�����,霍克斯給出的意大利語“uncia”與“一兩”有關����,與“一等”還是差了一點點�����。

那么還有沒有什么外語的“一等”有近似“汪恰”的發音呢?一個偶然的機會,我讀到了楊樹鐵先生翻譯的《西洋鏡里看中國:阿兜仔在廣州》��,原譯名《廣州番鬼錄》(The Fankwae at Canton)�����。這本書的作者是美國人William C. Hunter. 主要敘述的是在1844年以前��,外商在廣州口岸活動的情形。當時作者是廣州僅有幾個懂中文的僑民之一,所記錄的都是他自己的親身經歷。書中說:“在廣東英語中��,必需指出有兩個經常使用的詞的特殊表現��。這種語詞的含義不僅限于來自外國語����,而且包括純然來自漢語的詞匯:它實際上是一種非?�;祀s的語言��。例如‘折’(chop)這個詞是經常出現的,它和‘帖’(cho)一樣,字面上的意思是指某種文件,一個店主的賬單是‘chop’,上諭和官員的布告也是‘chop’,運貨的駁艇為‘chop-boat’;它又是期票����,收據����,印花或印信��,起落貨物的執照,商標�����,或者特許狀等的稱呼��。一級品用‘一等chop’表示����;次等的根據其質量分為第六,八或第十“chop”,即最差的……”[8]

“chop”一詞,另一個洋人馬儒翰(John Robert Morrison)在1834 年中國人所著的《中國商業指南》一書正文之前,對一些廣東英語的詞語進行了解釋和來源追溯��。其中關于“chop”的解釋是:“Chop”源自馬來語“ Chapa”, 原指印章����,戳子,以及敲過章,蓋過印的東西。比如執照,政府告諭等��?����!癈hop” 也用于作為質量的同義詞����,比如“first chop”����、 “No.1 chop” 就表示“優質”的意思[9]。由此可見,“Chop” 一詞在廣東的商業英語中用途極為廣泛��,而且表示“一等”����、“上等”意思時,可以說“No.1 chop�����?�!?/p>

“廣東英語”,在十八、十九世紀時�����,已經被認為是一種洋涇浜英語(Pidgin English 皮欽語)�����。而這種在外貿易中產生的特殊的語言����,早在1715年就有文章提到�����,說中國商人學會了一些“破碎英語”“歐洲語言混合物”的語言和洋人打交道��。這種混合語言大多數時候是英語和葡萄牙語,摻上他們自己的話[10]��。廣州兩千多年以來一直是對外通商口岸��,多有洋人往來販運買賣貨物����。到了明清�����,更是幾次三番成為唯一一個允許與洋人通商的口岸。在頻繁的對外貿易中,當地人為了能與洋人溝通,逐漸形成了這種獨具特色的語言��。這種語言詞匯量小��,主要是口語����,幾乎沒有書面形式����,而且有的詞匯的壽命極短。因為詞匯少,所以在應用時經常一詞多義����,且不注重語法時態[11]�����。比如英文中關于“我”����、“我們”的各種所有格��,“I�����、me、my����、mine����、we����、our�����、ours”都不加區別地用“my”來表示�����。由于在英國到廣州貿易之前,在澳門的葡萄牙人就已經開始和中國有貿易往來,廣東英語最初是混雜著葡萄牙語的成分的,又因為在澳門的葡萄牙人多與馬來西亞人通婚,因此廣東英語又混有少量的馬來語����,甚至印度語等����。此外��,這種語言很簡化��,留有本地人的語言,文化特點,發音多從粵語發音。而且語法簡單�����,一個句子的成分基本上按照漢語(或當地方言)的詞序排列�����。比如“He no cari china man’s joss bap oter joss”的意思是:“他不信中國人的神��,而是其他的神��?�!逼渲小癑oss”來自葡語,是“神”的意思�����?����!癱ari, bap, oter”分別是“carry��,but, other”的粵語發音,而整個句子的語序語法都是中國式的����。這種具有中國廣東味道的碎片英語����,雖然有時洋人也不大容易懂,但卻是當時唯一一種可以互相溝通的語言��。在廣東的商人��,仆人��,買辦,以至于后來的各種需要與洋人打交道的服務行業,都用這種語言與洋人交流�����,當然��,不同文化水平的人����,說這種語言的水平也不一�����。就像今日北京的秀水街,商家們可以說一口流利的“秀水”英語與外國人討價還價�����?���!癐 no give you this price.” 這種不講語法的英語,絲毫不影響他們與外國人交流�����。只要對方能聽懂����,語法語序都不重要。

根據廣東英語的以上特點��,當說“一等”時����,很有可能會有人按漢語直譯為“one chop”。一等洋煙��,就是“one chop”洋煙��?�;蛘咴谡f“Number one chop”時省略成“one chop”。在晚清廣東所刊的抄本《紅毛番話》中�����,仍可見“chop”一詞�����,它的粵語漢字注音是“劄”(zhā)[12],而“one”的漢字注音是“溫”。可見在廣東英語中,“one chop (溫劄)”的發音是與“汪恰”很相似的�����。那么《紅樓夢》中的“汪恰”一詞����,會不會就是由廣東英語“one chop”音譯過來的呢?雖然William等人在書中提到的“chop”的應用是在十九世紀,但從“chop”起源于馬來語看��,這個詞應該在廣東英語形成的早期就存在了�����。從時間上看�����,曹雪芹聽到過“one chop”或者“Number one chop”都是極有可能的����。

廣東有著鼻煙買賣的悠久歷史��,十三行中的“天寶行”和“怡和行”從明朝末年起����,就是專門進口鼻煙的商行����。清朝自雍正后����,皇室貴族對鼻煙的需求量越來越大,為了滿足需要,除了外國使臣進貢外,各地官員要經常向朝廷進貢高級鼻煙,廣東作為一個歷史悠久的對外通商口岸�����,粵海關形成了一年進貢兩次�����,一次兩箱鼻煙的定例��,直到清末[13]。不難想象,在買賣進貢鼻煙的過程中,廣東官員����,買辦口中�����,形容質量上乘的“one chop”的發音伴隨著上等鼻煙,傳播到了王室貴族中。賈府作為皇親國戚�����,豪門貴族����,家中洋貨不斷,上等鼻煙或通過皇上賞賜,或通過他人贈送����,或自家采購,會有很多機會接觸到“one chop”這個洋詞�����。故曹雪芹在描寫這盒洋煙時����,自創了“汪恰”兩個字來音譯“one chop”,用洋詞描述洋貨�����,不僅生動有趣�����,而且很貼近“引領時尚”的賈府的生活����。目前所知的最早的漢字注音廣東英語的書��,約出現在十九世紀二三十年代����。用“汪恰”二字音譯�����,應是生活在十八世紀的曹公的自創�����。為此,脂硯齋夾批“汪恰�����,西洋一等寶煙也”,實是在充當翻譯����,以解他人之惑。而在《紅樓夢》其他版本中����,有將“汪恰”洋煙進行改動��,比如,《乾隆抄本百二十回紅樓夢稿》在原抄本這句中將“汪恰”二字墨筆涂去��,又在“的”字上寫“上等”二字����。程甲本,程乙本也都印成“真正上等洋煙”��。而1911年有正書局石印的戚序本��,將前文“取鼻煙來”改成“取平安散”��,將“真正汪恰洋煙”改成了“秘制平安散”[14]。這些改動或許都是因為批改者不知“汪恰”為何意吧�����。同時也說明�����,“汪恰”也許不是哪個一等西洋寶煙的商標,如果是個名牌,那么這種牌子會被越來越多的人知曉����,也會存在相當長一段時間��,沒有理由到了程偉元、高鄂時期就無人知曉了。例如前文提到的“Amostrinha”這個牌子��,直到今天仍存在著����。

綜上所述,在曹雪芹生活的十八世紀,廣東由于是長期的對外通商口岸,在對外貿易中����,已逐漸形成了極有特色的廣東英語��。其中,“chop”一詞用法廣泛,其中一意就是“質量”。用“one chop”表示“一等”“上等”��,符合廣東英語特征 ����。而“汪恰”發音與“one chop”相似,很有可能是曹雪芹為了音譯“one chop”而自創的漢語詞匯。

文中注釋:

[1] 脂硯齋重評石頭記庚辰本(影印本)第五十二回.

[2] [14] 周策縱,紅樓夢汪恰洋煙考����,明報月刊��,1967,V11(4):51-56.

[3] 黃龍,曹府之外事活動��,新華日報�����,1983年12月4日.

[4] [5] 宋淇��,汪恰洋煙的解釋����,紅樓夢學刊, 04-2000:132-134.

[6] Carol Benedict����,University of California Press, Golden-Silk Smoke: A History of Tobacco in China, 1550-2010,

2011:116.

[7] [13]張健����,張榮,掌中珍玩鼻煙壺,地質出版社,2002.

[8] William C. Hunter, 馮樹鐵譯�����,西洋鏡里看中國:阿兜仔在中國����,五南圖書出版有限公司,2006:59-60.

[9] 參見周振鶴,逸言殊語(增訂本)��,上海人民出版社����,2008:209-210.

[10] 司佳,《商人、仆人��、通事和十八世紀中國沿海洋涇浜英語的形成》��,日本関西大學,或WAKUMON Journal of Studies of Cultural and Linguistic Exchanges between China and the West, 6 (May 2003): 85-93.

[11] 邱志紅, 洋涇浜英語小述, 清史研究, 2005, 0(2): 104-108.

[12] 參見周振鶴�����,逸言殊語(增訂本),上海人民出版社��,2008:261.