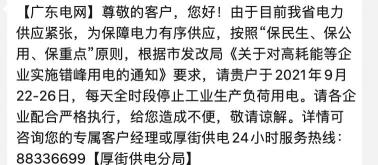

9月22日,廣東東莞的“吳先生”收到了當地供電局一條關于“限電”的短信通知,內容大致講的是廣東省當前的電力供應緊張,按照按照“保民生、保公用、保重點”的原則,保障電力有序供應,需對“高耗能”企業實施錯峰用電。根據安排,吳先生的公司需在202

9月22日,廣東東莞的“吳先生”收到了當地供電局一條關于“限電”的短信通知,內容大致講的是廣東省當前的電力供應緊張,按照按照“保民生、保公用、保重點”的原則,保障電力有序供應,需對“高耗能”企業實施錯峰用電。根據安排,吳先生的公司需在2021年9月22日至26日期間全天候“停止工業生產負荷用電”。

實際上,并非只有吳先生的公司被“限電”了,在東莞厚街鎮普通企業在本周都是“停四開三”,高耗能企業更是要停電一周(7天),看來吳先生的公司不屬于“高耗能”的。

本輪限電除了東莞厚街,廣東佛山、揭陽、汕頭等部分工業用戶也被“限電”了,有的已經開始執行每周“開二停五”的“五級有序用電方案”,更嚴重的將面臨著“開一停六”的限電模式。而廣東部分地市的“用電荒”與“電源短缺”有著密切的關系,究其原因是“發電成本過高”。

眾所周知,我國當前的主力電源是“火電”,火力發電占總發電量的比重超過70%,而廣東是我國經濟第一大省,從1989年起國內生產總值(GDP)連續32年位居全國第一的位置,工商業極其發達,用電規模很大,其中很大一部分就是“火電”。

而據了解,受多種因素的影響,自2020年11月份以來市場煤炭供應一直比較緊張,煤價不斷上漲,受此電煤價格上漲的影響火電的發電成本也在上升。業內人士表示,廣東當前的燃煤發電上網電價為4毛多每千瓦時(符號:kW·h;常簡稱為“度”),但是原本熱值在5500大卡以上的煤炭每噸大約在900多,現在上漲了不少,導致發電成本要去到每度約6毛,也就是說每發一度電,火電廠就要虧損一毛多錢。

賺不到錢,火電廠的發電機組就無法正常或者滿負荷運轉了,而在這個處處都離不開電的時代,尤其是如今全球氣候變暖天氣還很炎熱,空調、電風扇等“夏日涼友”又必不可少,電力供應卻又比較緊缺,因此就只能“拉閘限電”盡可能優先保障民生或其它重點用戶的用電需求。并且這樣的“影響”正在席卷包括江蘇、山東、浙江、廣西、云南等在內的至少10余個省區市。

對于“限電”或“鬧電荒”,很多朋友表示不理解,我國“基建狂魔”修建了那么多水電站,三峽水電站、白鶴灘水電站、溪洛渡水電站、烏東德水電站等,而且裝機容量都不小,為什么“電”還是不夠用,電力供應還會這么緊張?下面小地以“三峽水電站”為例簡單地科普一下。

三峽水電站

說起“三峽水電站”,其實它“并不是一座單純的水電站”,而是需要與我們常說的“三峽工程”結合起來,其全稱是“長江三峽水利樞紐工程”,也就是說三峽工程并非只是用來發電的,而是屬于集防洪、發電、航運、灌溉、旅游、養殖等綜合效益于一體的超級工程,動態總投資達2485.37億元人民幣(接近2500億元了)。

并且三峽工程的防洪功能是第一位(首位)的,在每年長江流域尤其是中下游地區汛期到來時,發電、航運、旅游等統統都得“靠邊站”。

三峽大壩是當今全球最大的水利水電工程“三峽水電站”的主體工程,也是三峽水庫最東端的一座大壩。它的完工,在其上游形成一個長度超過600公里、總庫容達393億立方米的“高峽平湖”,從此自古就有的“川江不夜航”成為歷史,“川江”天塹則變成名副其實的“黃金水道”。

從1994年12月14日正式動工修建,到2006年5月20日全線修建完工,三峽大壩這座壩長2335米、壩頂高度185米、頂部寬40米、底部寬115米的混凝土重力壩歷時15年建成,可正常蓄水到175米,且從145米到175米有221.5億立方米的空間屬于“防洪庫容”,是用來暫時儲存洪水的,通俗的講就是起到“削峰”的作用,在洪峰到來前騰空防洪庫容將洪水存起來,然后再找準時機開閘泄洪。

了解完了三峽工程的諸多“功能”,是時候回到本文的“核心”之處“有了三峽水電站為什么電還不夠用”這個問題上來了。

三峽水電站總裝機容量是2250萬千瓦,與下游的葛洲壩水電站形成梯級電站,三峽電站由32臺單機容量為70萬千瓦的水電機組和電源電站2臺5萬千瓦的水電機組組成,也就一共有34臺機組。其中三峽大壩的左岸安裝了14臺70萬千瓦的發電機組、右岸和右岸地下分別安裝了12臺和6臺70萬千瓦的發電機組,電源電站則配備的是2臺5萬千瓦混流式水輪發電機組。

可以這么理解,三峽水電站32臺70萬千瓦的水電機組是用于并網發電,所生產的綠色電能輸往江蘇、上海、廣東、重慶、河南等10省市,而2臺5萬千瓦的發電機組則是承擔起了三峽水電站廠用電、樞紐工程永久建筑物安全穩定運行的主供電源和備用電源。

不過,盡管三峽水電站的總裝機容量全球第一,比在流經巴西和巴拉圭兩國邊境的巴拉那河上修建共管的目前世界上第二大的伊泰普水電站還要高出850萬千瓦,但是在三峽水電站首次投產發電后的約11年時間里,基本上是處在“邊建設邊發電”的狀態,年發電量在2014年以前均比伊泰普水電站低,直到2014年才反超并到如今的“吊打”。

并且在計算水電站的發電量這個問題上,不能直接用總裝機容量乘以一年的時間,因為影響發電機組正常工作的因素有很多,豐水期與枯水期、壩體前后的水位落差、機組檢修等,所以三峽水電站全部發電機組并非一年到頭都是“火力全開”,且存在“年際變化”。

2003年三峽水電站左岸的2號機組投產發電,當年就實現發電量86.07億千瓦時,到2018年12月21日,三峽電站就突破1000億千瓦時“千億度級”綠色電能大關,到2020年更是達到了1118億千瓦時,單日最大發電量達4億度。

據統計,三峽水電站從2003年到2020年累計發電量達1.399229萬億千瓦時。其中從2010年到2019年1.030856萬億千瓦時,而同期我國的火電、水電、核電、風電、太陽能總發電量為579991.4億千瓦時(見下圖)。

通過計算可得出三峽水電站的發電量,只占到同期全國五種類型發電總量的約1.78%,并且也只占到同期水電總發電量的約9.98%,由此可見三峽水電站的發電規模雖然很大,但是占比還是相對很有限,我國電力供應仍是以火電為主。

而我國的煤炭資源主要集中在內蒙古、山西、陜西、新疆、河南等中西部地區,但是我國的人口和工商業、農業活動主要集中在東部地區,煤炭資源的調配本身就有“時空差”,并且由于在一定時期內煤炭開采相對有限,受市場供求關系、運輸等多種因素的影響,最終各地的電力供應也就會跟著受到不同程度的影響。

總結

我國是人口大國,并且工農業生產也比較發達,無論是居民生活用電,還是生產用電量規模都相當巨大,即便是2020年全社會用電量依然是“用電穩回升”,達到了75110億千瓦時,較2019年的72255億千瓦時整整增加了2855億千瓦時,這一數值比2018年四川省全年用電量還要高,人均年用電量超過5000千瓦時。

廣東是我國常住人口最多、國內生產總值最高的省,常住人口超過1.26億人,地區生產總值突破11萬億元,全社會用電量也是持續“領跑”全國其他省區市,2018年用電量為5958.97億千瓦時、2018年用電量為6323.35億千瓦時、2019年為6695.85億千瓦時、2020年為6926.12億千瓦時,年均增長均在3%以上。

而一邊是用電量的增加,一邊卻是煤炭價格上漲導致發電成本上升,火電廠發電量減少,為了保民生和重點領域的正常供電,因此對一些高耗能企業實施了“限電”,這也就是所謂的“鬧電荒”的情況。

雖然三峽大壩裝機容量世界第一,而我國全社會用電量巨大,三峽所發的電占比還是非常低。未來隨著我國水電、光電、核電等清潔電能比重提升,“電不夠用的狀況”或有很大的改善。

實際上每次遇到“限電”等情況,就難免會有人拿“三峽”來說事,很大一個方面的問題就是這些人對三峽的發電量以及我國全社會的用電量沒有什么概念,以至于“錯誤的理解而遠遠高估了三峽的發電能力”,這就是大致的情況。

延伸閱讀:

廣東近3年來年均用電量均在6000億千瓦時以上,且連年增長,那么6000億千瓦時是什么概念呢?

1、相當于6座千億級的三峽水電站一年的發電量之和,且每年的發電量需持續增加。

2、按照最高功率勻速運行,且時速350公里的高鐵功率按8800千瓦計算,每小時耗電量為8800千瓦時,算下來平均每公里耗電約25.14千瓦時,已知地球與太陽之間的距離為149597870公里,相當于高鐵跑一趟要耗電約37.6億千瓦時,而6000億千瓦時的電量可供高鐵往返地球與太陽之間約80趟。

3、一年有8760小時,6000億千瓦時的電量可供一盞100瓦的燈泡常亮6.85億年。