乳癖(乳腺增生病)中醫診療方案一、診斷(一)疾病診斷1.中醫診斷標準參照中華中醫藥學會《中醫外科常見病診療指南》中華中醫藥學會,2012年)。臨床表現:乳房有不同程度的脹痛、刺痛或隱痛,可放射至腋下、肩背部,可與月經、情緒變化有相關性;一側

乳癖 (乳腺增生病)中醫診療方案

一、診斷

(一)疾病診斷

1.中醫診斷標準

參照中華中醫藥學會《中醫外科常見病診療指南》 中華中醫藥學會,2012 年)。臨床表現:乳房有不同程度的脹痛、刺痛或隱痛,可放射至腋下、肩背部,可與月經、情緒變化有相關性;一側或雙側乳房發生單個或多個大小不等、形態多樣的腫塊,腫塊可分散于整個乳房,與四周組織界限不清,與皮膚或深部組織不粘連,推之可動,有觸痛,可隨情緒及月經周期的變化而消長,部分患者可有溢液或瘙癢。

影像學檢查:

乳腺鉬靶 X 線檢查:顯示病變呈現棉花團或毛玻璃狀、邊緣模糊不清的密度增高影,或見條索樣結締組織穿越其間。

超聲檢查:雙側或單側乳腺體積增大,但邊界光滑完整;內部質地及結構紊亂,回聲分布不均,呈粗大光點或光斑。

病理學可明確診斷。

2.西醫診斷標準

參照中華醫學會外科分會《臨床診療指南》乳腺增生病診斷標準(中華醫學會外科分會,2006 年)。

臨床表現:

(1)乳房脹痛:特點是疼痛與月經周期有關。往往在月經前(一般月經來潮前 7天左右)疼痛加重,月經來潮后減輕或消失,但病程較長者以上規律可消失。

(2)乳房腫物:一側或二側乳腺有彌漫性增厚,呈顆粒狀、結節狀或片狀,增厚區與周圍乳腺組織分界不明顯,質地韌,有彈性,可活動,以外上象限為多,可伴有觸痛。少數病人可有乳頭溢液,為無色或黃色。腋窩無腫大淋巴結。

輔助檢查:乳腺彩超、鉬靶攝片、細針穿刺細胞學檢查、切除或切取活檢均有助于診斷。

(二)證候診斷

1.肝郁氣滯證:多見于青年婦女,乳房疼痛為主要表現,多為脹痛,偶有刺痛,腫塊、疼痛與月經周期、情志變化密切相關,經前或情緒不佳時加重,經后減輕。常伴胸脅脹痛,煩躁易怒。舌質淡紅或紅,苔薄白或薄黃,脈弦。

2.痰瘀互結證:一側或雙側乳房出現邊界不清的堅實腫塊,質韌或韌硬,腫塊可有刺痛、脹痛或無自覺痛,腫塊和疼痛與月經變化不甚相關。月經可正常,部分月經愆期,或經潮不暢、色暗有塊,或伴痛經。舌淡暗或暗紅有瘀斑,舌下脈絡青紫粗張,苔白或膩,脈澀、弦或滑。

3.沖任失調證:多見于中老年婦女,腫塊和疼痛程度與月經周期或情志變化關系不明顯。常伴月經失調,如月經周期紊亂,月經量少色淡,或閉經,行經天數短暫或淋漓不絕。腰膝酸軟,神疲乏力,夜寐多夢,面色晦黯或黃褐斑。舌淡苔白,脈濡細或沉細;或舌紅少苔,脈細數。

二、治療方法

(一)辨證選擇口服中藥湯劑、中成藥

1.肝郁氣滯證

治法:疏肝理氣,散結止痛。

推薦方藥:柴胡疏肝散加減。柴胡、芍藥、枳殼、川芎、香附、陳皮、炙甘草等。

中成藥:逍遙丸、消乳散結膠囊等。

2.痰瘀互結證

治法:活血祛瘀,化痰散結。

推薦方藥:血府逐瘀湯合逍遙蔞貝散加減。當歸、生地、桃仁、紅花、枳殼、柴胡、桔梗、川芎、牛膝、芍藥、茯苓、白術、瓜蔞、貝母、半夏、南星、生牡蠣、山慈菇、甘草等。

中成藥:血府逐瘀膠囊、乳癖散結膠囊等。

3.沖任失調證

治法:調攝沖任,散結止痛。

推薦方藥:二仙湯加味或六味地黃湯合二至丸加味。仙茅、淫羊藿、當歸、巴戟天、黃柏、知母;熟地、山萸肉、淮山藥、牡丹皮、澤瀉、茯苓、女貞子、旱蓮草等。

中成藥:巖鹿乳康片、乳增寧片等。

(二)外治法

1.貼敷療法

(1)散結止痛膏

操作方法:一側乳房一貼,貼于乳房最痛處。揭去隔黏照紙,貼于患處。

(2)藥物乳罩:

由川烏、商陸、大黃、王不留行、樟腦等組成。選擇與患者胸圍合適的特殊乳罩,將藥袋插入與病變部位相應的夾層內,務使佩戴乳罩時藥袋能緊貼乳房患處。每次月經前 15 天開始用藥,7~10 天換藥袋 1 次,經期停用,1~3 個月經周期為 1 療程。

(3)穴位貼敷:

采用磁貼,取穴:膻中、乳根、期門及乳房局部阿是穴,以上穴位各敷一貼,1 次/d,1 個月為 1 個療程,治療 2~3 個療程。

(4)耳穴貼敷法:

王不留行子或磁珠。功用:通絡止痛,安神助眠。方法:清潔耳部皮膚預貼部位,探尋耳部較強反應點,用膠布將王不留行子或磁珠貼于反應點。留穴按摩,每日 3~4 次,每次按摩 1~2 分鐘。每 3~4 天更換一次,治療 14 天為一個療程。取穴區:內分泌、胸椎(乳房)、肝、皮質下、子宮(卵巢)等。

2.理療

(1)微波理療:由五靈脂、三棱、莪術、三七等組成酊劑外用。功用:活血通絡、消癖散結。用于治療乳腺增生合并囊腫者。方法:用酊劑浸濕棉墊敷于乳房,借助微波照射,將中藥離子透入增生部位,每日 1 次,每次 15 分鐘,10 次為 1 療程。

(2)神燈理療:適用于痰瘀互結、沖任失調證,通過特定電磁波的諧振作用,改善微循環,促進囊腫吸收、結塊消散。每次 30 分鐘,每日 1 次,10 天為 1 療程。

(3)三才配穴理療:運用乳腺治療儀,根據中醫辨證,選用穴位組合,對乳腺進行局部治療,10 天 1 療程,治療 3~5 個療程。

3.其他療法

(1)塞鼻療法:用公丁香為主的中藥研末塞鼻,藥物可隨呼吸進入所屬經脈,起到疏肝、健脾、溫腎、調和沖任之功。

(2)推拿療法:常用的穴位有內關、公孫、三陰交、陰陵泉、足三里、膻中、乳根、手三里、背俞穴、太溪、阿是穴等穴位,用揉法、點法、按法、提拿法、按揉法、振腹法等手法治療。

(三)針灸療法

1.體針:常用的穴位有乳根、肝俞、豐隆、行間、足三里、腎俞、關元、三陰交、血海、阿是穴等以及乳房腫塊周圍圍刺。

2.耳針:常用的穴位有內分泌、交感、皮質下、乳腺、垂體、卵巢、肝,用王不留行籽貼壓,隔日 1 次,兩耳交替,每日自行按壓 2~3 次。

3.皮內針:常用的穴位有屋翳穴,皮內針由內向外平刺入皮下,以患者活動兩臂無胸部疼痛為宜,用膠布固定,留針 2~3 天。留針期間每日按壓 2~3 次。

4.穴位注射:局部皮膚常規消毒后,斜刺肝俞、膈俞,可少許提插捻轉,回抽無回血后,即可將丹參注射液 2ml 推入,隔日治療 1 次,10 次為 1 療程。

5.穴位埋線:隨證取穴(足三里、三陰交、腎俞、肝俞,胃俞、太沖、豐隆、乳根)。埋線時間:卵泡期(經期第 5~8 天),每月 1 次,3 個月為 1 個療程。

(四)健康指導

1.生活起居

(1)生活規律,起居有常,勞逸結合,適當參加體育運動。

(2)適齡婚育,提倡母乳喂養。

(3)家庭和睦,夫妻生活和諧。

(4)慎用含雌激素的保健品及美容護膚品。

(5)重視乳房疾病普查與自我檢查。

2.飲食調理

提倡低脂肪膳食,可選番茄、胡蘿卜、菜花、蘆筍、黃瓜、絲瓜及綠葉蔬菜等;常食新鮮水果、食用菌類。限制動物性脂肪的攝入量,控制糖類的攝入量。少用油炸食物、煙酒、咖啡及木瓜等。

3.情志調理

解除心理壓力,保持心情舒暢。及時緩解緊張、憂郁、惱怒、悲傷等情緒,有助于減少乳癖的發生。

三、療效評價

(一)評價標準

參照 2002 年中華中醫藥學會外科分會乳腺病專業委員會制定的乳腺增生病療效評價標準。

療效評價:改善率=[(治療前總積分-治療后總積分)/治療前總積分]×100%。

治愈:改善率≥90%;

顯效:改善率 70%~90%;

有效:改善率 30%~69%;

無效:改善率<30%。

(二)評價方法

通過對比治療前后癥狀、體征及影像學檢查進行評價。

1.疼痛分級與評分

0 級(6 分):無觸痛,無自發痛;

1 級(12 分):觸壓痛,無自發痛;

2 級(18 分):自發痛,以經前為主,呈陣發性;

3 級(24 分):自發痛,呈持續性,不影響生活;

4 級(30 分):自發痛,呈持續性,放射至腋下、肩背部,影響生活。

2.腫塊分級與評分

①腫塊硬度分級

1 級(3 分):質軟如正常腺體;

2 級(6 分):質韌如鼻尖;

3 級(9 分):質硬如額。

②腫塊范圍分級評分(1 個象限按 1.5 分計算)

1 級(3 分):腫塊分布范圍局限于 1~2 個乳房象限;

2 級(6 分):腫塊分布范圍局限于 3~4 個乳房象限;

3 級(9 分):腫塊分布范圍局限于 5~6 個乳房象限;

4 級(12 分):腫塊分布范圍局限于 7~8 個乳房象限。

③腫塊大小(最大直徑)分級與評分

1 級(3 分):腫塊最大直徑≤2.0cm;

2 級(6 分):腫塊最大直徑 2.1~5.0cm;

3 級(9 分):腫塊最大直徑>5.0cm。

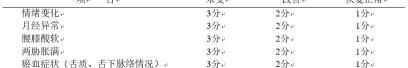

3.全身伴隨癥狀評分

聲明:內容來源于國家中醫藥管理局

編輯:小小

審核:蟲哥