碳纖維是現(xiàn)代高科技戰(zhàn)爭(zhēng)中必不可少的材料,我國(guó)在上個(gè)世紀(jì)六十年代開始用聚丙烯腈為原材料生產(chǎn)碳纖維,但長(zhǎng)期未取得實(shí)際進(jìn)展。而在這方面先一步取得成就的日本、美國(guó)視它為軍用物資,對(duì)中國(guó)“禁運(yùn)”,更不轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)技術(shù),美國(guó)的戰(zhàn)斗機(jī)之所以看起來那么先進(jìn),就

碳纖維是現(xiàn)代高科技戰(zhàn)爭(zhēng)中必不可少的材料,我國(guó)在上個(gè)世紀(jì)六十年代開始用聚丙烯腈為原材料生產(chǎn)碳纖維,但長(zhǎng)期未取得實(shí)際進(jìn)展。

而在這方面先一步取得成就的日本、美國(guó)視它為軍用物資,對(duì)中國(guó)“禁運(yùn)”,更不轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)技術(shù),美國(guó)的戰(zhàn)斗機(jī)之所以看起來那么先進(jìn),就是因?yàn)榇罅坎捎锰祭w維,從這里也可以看出其他國(guó)家對(duì)中國(guó)的忌諱。

那么什么是碳纖維?又為什么被稱為現(xiàn)代材料之王呢?我國(guó)是否已經(jīng)具備高端碳纖維的能力了呢?

什么是碳纖維?

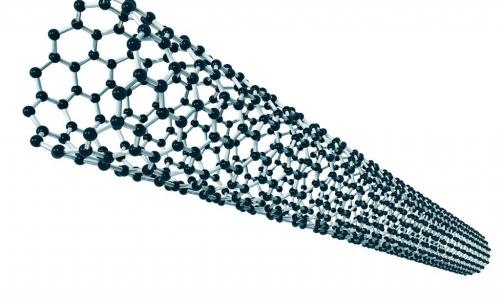

碳纖維本身是一種體內(nèi)含碳量高于90%的特種纖維,它的直徑為5-10微米,比頭發(fā)絲還要細(xì)5倍,而我們常談?wù)摰降奶祭w維,其實(shí)是碳纖維與其它基體形成的復(fù)合材料,它的全稱叫“碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料”,不僅能夠抵抗上千度的高溫,還能經(jīng)受酸堿常年的腐蝕。

它具有一定的導(dǎo)熱、導(dǎo)電性,更易于成型,不同于其他高強(qiáng)度的復(fù)合材料,它像是布匹一樣可以折彎卷起來,在遠(yuǎn)處看如同貼紙一樣,但強(qiáng)度足以和鋼比肩,這樣的復(fù)合材料既具備碳材料的特性,同時(shí)又有著纖維的柔軟度。

碳纖維最開始被拿去造火箭、裝飛機(jī),后來適用于各行各業(yè),我們?nèi)粘I钪械挠鹈蚺摹⒎⒆孕熊嚒⒒┌濉⑨烎~桿等都能見到碳纖維的身影。

雖然碳纖維的性能都高于其他復(fù)合材料,但它的缺點(diǎn)也很明顯,它具有一定的脆性、可塑性低,使用它制作的零部件只要破一點(diǎn)就無法修復(fù),必須全部換新的,不像一些鐵制部件焊接一下還能繼續(xù)用,這樣一來成本就提高了很多。

就拿航天用的碳纖維舉例,這種碳纖維每公斤花費(fèi)就高達(dá)135美元,其中還有三成多在制作中報(bào)廢,實(shí)際算下來成本接近200美元,而每公斤的不銹鋼成本只有3美元,價(jià)格和碳纖維比起來差了60多倍。

在工藝上,要完成碳纖維復(fù)合材料,首先得讓碳絲變碳布,這就需要把一條條的碳纖維按照一定的方向排列整齊,就像我們編花籃、織涼席那樣,有了布之后才能根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域選擇復(fù)合材料的制作工藝,比如手糊成型工藝,就是將布片壓在模具上然后用環(huán)氧樹脂不斷填充模具,最后加熱將它固定成型。

由此看來碳纖維材料的制造工藝十分精細(xì),涉及到化工、紡織、材料、精密機(jī)械等領(lǐng)域,好的碳纖維每個(gè)部分的強(qiáng)度、尺寸和性能都需要均勻、達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),稍有不慎就會(huì)影響穩(wěn)定性。但它昂貴的價(jià)格和嚴(yán)苛的工藝并不能阻礙碳纖維的發(fā)展,比起傳統(tǒng)金屬,它在很多領(lǐng)域都處于金字塔,美國(guó)引以為傲的第四代戰(zhàn)斗機(jī)F-22碳纖維使用率就超過30%,而在追求性能極致的賽車領(lǐng)域,碳纖維應(yīng)用到的配件能夠保證強(qiáng)度的基礎(chǔ)上大幅度降低賽車的重量,完勝鋼和鋁鈦合金。

碳纖維的誕生

碳纖維最早出現(xiàn)于1860年,英國(guó)人斯萬發(fā)明了以碳紙條為風(fēng)光體的半真空碳絲電燈,由于當(dāng)時(shí)真空技術(shù)不成熟,導(dǎo)致燈的壽命不長(zhǎng),直到1878年,真空技術(shù)有了較大的發(fā)展,斯萬發(fā)明了更實(shí)用的白熾燈并獲得專利權(quán)。

一年后,愛迪生把專利買下來并發(fā)明了以碳纖維為發(fā)光體的白熾燈,人類從此進(jìn)入了電燈時(shí)代,可以說愛迪生發(fā)明了最早商業(yè)化的碳纖維。

1950年美國(guó)聯(lián)合碳化公司首次用人造絲作原料研制碳纖維,1959年日本大阪工業(yè)試驗(yàn)所首次用丙烯腈作為原材料制得碳纖維,5年后日本碳公司和東力公司成功實(shí)現(xiàn)碳纖維產(chǎn)業(yè)化,成為了丙烯腈基碳纖維技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者。

到1970年,美國(guó)聯(lián)合碳化物公司與日本東麗公司達(dá)成合作協(xié)議,聯(lián)合碳化物公司用碳化技術(shù)交換東麗公司的丙烯腈原絲技術(shù),目前全球四大碳纖維公司東麗、東邦、三菱和臺(tái)塑,前三家都屬于日本,從此美國(guó)與日本都走在了碳纖維技術(shù)的前沿。

與此同時(shí),我國(guó)的碳纖維行業(yè)也在如火如荼地發(fā)展著,但與美、日兩國(guó)相比我國(guó)的發(fā)展是屬于緩慢的,當(dāng)海外進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)代時(shí),中國(guó)仍處于研究的瓶頸。

20世紀(jì)七十年代中期,我國(guó)首次開展了碳纖維技術(shù)專題討論,成立研究所。到了80年代,我國(guó)從國(guó)外引進(jìn)碳纖維技術(shù),國(guó)內(nèi)的碳纖維行業(yè)才開始發(fā)展,2000年光威復(fù)材公司創(chuàng)造第一條碳纖維量產(chǎn)生產(chǎn)線,打破了海外低端碳纖維壟斷,十幾年后光威復(fù)材突破國(guó)產(chǎn)T800級(jí)碳纖維技術(shù)并實(shí)現(xiàn)了工程化生產(chǎn)。

2019年10月底中復(fù)神鷹公司攻破T1000碳纖維量產(chǎn)技術(shù),成立百噸生產(chǎn)線,同時(shí)中國(guó)科學(xué)院也完成了同級(jí)別的高強(qiáng)度碳纖維開發(fā)。

現(xiàn)在中國(guó)碳纖維已經(jīng)進(jìn)入世界前列,也有幾十家大大小小的碳纖維企業(yè)能夠量產(chǎn)碳纖維材料,但是制備工藝依然不如美、日兩國(guó),主要以T300這樣低端的水平建設(shè)為主,到現(xiàn)在為止碳纖維的核心先進(jìn)技術(shù)依舊掌握在日本東麗公司和美國(guó)聯(lián)合碳化物公司手中。

目前我國(guó)的碳纖維自給率只有30%,大部分高性能的碳纖維仍然依賴美國(guó)、日本進(jìn)口。碳纖維是非常燒錢的項(xiàng)目,有充裕的資金支持才能促進(jìn)技術(shù)的突破,如果人人都忠心于開展中國(guó)自主技術(shù)研發(fā),那么中國(guó)一定在不久的將來具有超過日本東麗的技術(shù)。