科技改變生活 · 科技引領未來

<rt id="0608g"></rt>

<nav id="0608g"></nav>

科技改變生活 · 科技引領未來

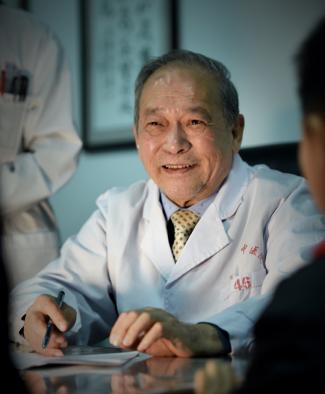

今年79歲的國家第三批老中醫張永樹并不佛系,采訪那天,張老一手拎著裝滿資料的手提包,健步走向會議室,調皮得像個孩子,幽默地招呼著工作室的青年醫生吳端淦:“吳大爺,趕緊開間房,小洪要跟我好好聊聊。”緊跟其后的我差點都追不上張老緊湊的步伐。1個

今年79歲的國家第三批老中醫張永樹并不佛系,采訪那天,張老一手拎著裝滿資料的手提包,健步走向會議室,調皮得像個孩子,幽默地招呼著工作室的青年醫生吳端淦:“吳大爺,趕緊開間房,小洪要跟我好好聊聊。”緊跟其后的我差點都追不上張老緊湊的步伐。

1個小時的采訪完全被張老帶離題了,我的采訪題綱是:張老您能聊聊拜師學醫的故事嗎?從醫近六十載帶徒的經驗等等。一心想從聊天中了解這位泉州中醫泰斗的履歷,但是張老卻只帶著我念中醫們耳熟能詳的歌決,聊各種穴位的奧妙。這是把我當成新收的實習醫生嗎?心里頓時受寵若驚,于是大膽提出可以跟張老進診室,當半天的小尾巴,張老居然同意了。

“朋友的會客廳“談笑風聲

“請第一位”。11月7日上午9時30分,張老準點走進位于泉州市中醫院的張永樹國家級傳承工作室診室坐診。話音剛落,一位老太太在家屬的摻扶下走進了診室。

“坐,陪你來的是什么親人啊”。

“我家女婿。”

”坐坐“今年已經79歲高齡的張老立即起身搬了一張椅子讓年青人一起落坐。

“第一次來啊,看什么啊。”張老問。

“口腔潰瘍,疼到臉頰都疼,牙齒、鼻子都疼。睡不著。西醫說一定要手術,早上女婿5時就來排您的號了。”

“真是對不住了,讓您一大早就來排隊。”張老翻看著女患者在其他醫院的就診病歷。“您今年79歲,屬狗,我們同歲,還同姓,但我要喊您老姐姐,我比您晚幾個月出生。”張老抬頭微笑地看著張老太太。

聽到張老的話,張老太太笑了起來,情緒明顯放松。“大便便秘,5月到現在從70多斤消瘦到65斤。”在張老引導下,張老太太詳細地介紹了自己的身體情況。

“先去查個血,我們再來聊好嗎。”隨后張老請工作室的護士帶張老太太去抽血。

一個小時后,張老太太帶著血常規的檢驗報告回到工作室。“問題不大,我讓護士幫你貼腳上的涌泉穴,喝7貼中藥,如果沒有什么不舒服的地方,可以找我這里的護士繼藥。“

“那我什么時候再來。”張老太太問。“沒有下一趟了,祝您身體健康!”隨后張老起身,面帶微笑,送走張老太太。

記者從工作室的吳端淦醫生處了解到,張老目前每周二、四、五早上坐診,來找張老看病的病人很多都患有輾轉各地看不好的疑難雜癥。因此張老每次坐診只看8位病人,他希望能在輕松的聊天中,全面了解病人的身體情況,對癥下方,藥到病除。

吳端淦醫生印象很深的,是一位來自石獅的5歲小女孩,因為患了特異性關節炎,出生以后每天都會嘔吐,每兩周都要飛往北京看病。北京大醫院一號難求,看病十分奔波,于是家人帶著孩子來找張老。

由于長期吃含有激素的藥物,5月份來看病時小女孩全身浮腫,神情呆滯。張老很仔細地詢問了孩子的身體情況,甚至問到了其母親懷孕時的身體反映,當聽說母親在孕檢時曾彩超出孩子的胃部有一塊陰影。張老心里有數了。但是母親卻反復表示,孩子足月出生,醫生的健康分打得很高呀。

隨后,張老幫孩子貼了耳穴。整個看病的過程長達2小時。第二天母親再帶孩子來復診時,非常高興地告訴張老,從醫院回家以后,孩子都沒有吐過。張老立即聯系醫院的彩超室,并親自帶著患者一家去彩超。經過一個多小時的彩超檢查,終于發現孩子的胰長了一個1個拇指大小的錯構瘤,需要手術治療。

三個月 以后,當家屬再次帶著孩子找到張老時。眼前的孩子已經眉清目秀,浮腫全消。張老都認不出來了。家屬告訴張老,“由于瘤所在的部位特殊,省內的大醫院都不敢接手,最后是上海新華醫院接診手術,目前孩子恢復的情況很好,這次是來找張老進行術后中醫調理。”孩子的母親說到激動處,感恩得都要跪下了。

第二位走進工作室的病人是一位中年婦女。這已經是她第二次來找張老看病了。“最近感覺怎么樣?”

“睡覺和大便都有進步,但是我早上赤腳走路,流鼻血了。”

“萬物生長靠太陽,現在這個季節你不適合赤腳。你要答應我,吃什么補藥都不如調節自己的情緒,凡事看開點。”

“嗯”女患者低下頭。

“你家住石獅哪里,門牌號幾號,我去石獅要去你家討水喝。”張老一句話把女患者逗樂了。“記得吃甜,吃咸,什么都不嫌,飲食要多樣,新鮮,少食,盡量不要吃過夜,過頓的飯菜,現在天氣忽冷忽熱,不要著涼”。

“嗯”女患者很認真地聽著,“我晚上還泡腳了”“泡腳好,現在肉貴,保養好了,好上市”“哈”女患者終于笑了。在聊天中,張老也已經開好了藥方。

在第三名患者進門的間隙,張老低聲告訴我,“這位女病人肺部的腫瘤已經轉移到了頭部,第一次來找我看病的時候神態疲憊,今天看起來好多了,睡眠和大便的情況都有改善,這是好轉的跡象啊。”

“ 看病是要有環境的”。張老告訴記者,很多病都是想不開引起的,他希望他的工作室能成為朋友的客廳,可以在看病的過程中,與他用心交流,或變身雞犬相聞的鄰居,或無話不談的朋友,可以在這里沉思回憶,述說衷腸,那該多好。有時候一些心事說出來了,病也就好了一半。因此他總是把為病人看病的時間盡量延長。中午1-2點看完最后一位病人是是常有的事。

“張老您不餓嗎?”有時連患者都心生敬佩,不忍心讓年事已高的張老過于勞累。“你們來一趟不容易,我不餓,這么多年我已經成功練就了自己的生物鐘,不看完病人胃不會餓。”堅守崗位多年來,張老一直是這種作風,一心為患者著想,用自己的醫術守護患者健康,認真耐心地堅持看完最后一位排隊的病人。張老太太也說,他們家的午飯2時之前基本上不會動筷,因為得等到張老下班回家一起吃。

樸實的話語,生動的日常,折射出一位行醫近60年的老中醫的儒道醫德和真情堅守,彰顯了醫患之愛與和諧之美。正是張老這種術德兼優,療效顯著的診療方式,遠自北京、吉林、甘肅,也有來自東南亞以及美國、日本、挪威、法國、澳大利亞的病人都來求醫。

言傳身教 只為讓更多的病人得到福音

7日當天跟著張老進工作室學習的是一位來自泉州醫高專的 學生王小燕。看到第四位病人時,張老示意小燕上前把個脈。這是一位年近80高齡的男患者,多年來心臟房顫、高血壓等疾病一直折磨著老人。“這位病人的脈有點澀,我把不出滑脈啊,老師。”小燕告訴張老。“按脈的時候下手不要太重,再把一次,慢慢體會。”張老一邊寫病歷,一邊教小燕把脈的經驗。

“張老人真的很好,總是毫無保留地傳授我們中醫的知識,中醫不是頭痛醫頭,腳痛醫腳的治病。“小燕告訴記者,張老經常說師傳這種傳承方式,經驗豐富手技純熟的老中醫藥專家是積數十年的磨練而來,只要認真求教是有一套一套的東西。有時比教科書上的東西更為重要。要跟師,除了上廁所不能跟,其余時間都要跟,一投眼,一舉足都可能有足以效法的地方。

工作室的青年醫生吳端淦也告訴記者,張老經常在為病人看病的間隙跟他聊中醫的知識,包括民間的草藥,現在他自己在家里的陽臺上也種了許多草藥。張老常說,有些中藥失傳了,加工泡制方法失傳了……試問,有槍沒子彈怎么打仗?中醫藥是門功夫科學,包括四診、手技、中藥的辨識、泡制,無不是手技。而這些都需要有腳力的勤快深入,有眼力的廣大精微,有腦力的深思熟慮,青年醫生都要沾泥土帶露珠,冒熱氣。學中醫涵蓋中華文化的方方面面,會針灸會把脈,會開中藥,更要會辨識中藥。在張老的教導下,吳醫生在自家的陽臺上種了許多可以用于藥膳的中草藥。于是工作室里“吳先啊,明天幫我帶一味石橄欖”。“吳先啊,明天幫我帶幾株貓眼草”。面對病人的請求,吳醫生都一一應允。

跟師7年,吳醫生也學到了張老的針灸手法,加以應用,并融入自己的想法。“神乎神,客在門”,持針、進針、運針、起針都有醫者的神、氣的協調運用。如果規范了針法的操作,學得像護士打吊針一樣,就失去其神氣相生的內涵。這是張老的原話。

每一份病歷都有一個故事

在工作室的電腦里保存著所有來找張老看病病人的病歷。張老會交代護士復印檢驗報告,電腦整理手寫的病歷本。“每一份病歷,張老都可以跟你講一個故事。除了看病,病人們也喜歡跟張老聊心事。因為有些心里話沉得只有歷經世事的張老才會懂。

吳醫生回憶起一位從石獅來看病的女病人。2012年剛結婚不久,卻在體檢B超發現,左卵巢長有瘤,后復查有明顯增大的跡象。2016年6月16日該病人在省協和醫院全麻剖腹探查,并做婦科多個附件及盆腔淋巴、大網膜闌尾、右肝表面結節、胰腺溝突囊腫等多種切除術。病理報告為左卵巢Ca(13×11×6cm)合并炎癥。

術后找到張老時,整個人面色無華、眼神呆滯。反復地說自己乏力,煩躁,要一直喝水,晚上睡不著,睡著了也做夢。雖然聊的是病情,張老卻看出了她眼神里的懼怕,耐心寬慰,女病人這才坦誠地告知:因為需要切除一側的卵巢,只能冰凍卵子,她一直擔心的是今后無法勝任傳宗接代的重擔。此后,這位女病人來看病時總是非常信任地告知自己的心事,她說,只有張老的話她才能心安,她的心情才會漸漸平復。經過近一年的調理,女病人前往菲律賓與家人團圓,不久順利地生了一個兒子。2017年還特地回國,和家公一起送來一塊匾額。今年女病人的一位親戚來找張老看病,很歡喜地帶來一個消息:已經生下了二胎,是個女兒,兒女雙全,現在日子是過得心滿意足呀!

一把紅木椅子坐上去能升華氣場

在工作室的診室角落里,放著一把臀位處已經磨成原木顏色榫桙結構的紅木椅子。記者的目光仿佛是一味藥引子,穿著白大卦的張永樹健步上前,穩穩地坐了上去,整個身體與椅子緊貼,雙腳放在腳墊處。“有一種氣場。”張老說完這句話,微笑地閉上自己的眼睛。時間在一瞬間仿佛停止了“錄入”。

“椅子‘出生’于1953年,比中醫院1983年建院的時間年長了30歲。這是1953年泉州留章杰等8位老中醫創辦中醫聯合診所時購置的。“吳醫生接過話題,講起了這把針灸椅子的故事。后來診所幾易其名,并隨著老中醫們遷徙,直到1983年終于落葉生根,跟隨張老回到了新成立的泉州中醫院,椅子一路見證了泉州中醫院的發展歷史。

手里有銀針,心中有藥方,望聞問切,還要加入人文的關懷,中醫的神奇,貫穿著五千年的中華哲學。張老所說的氣場只有一路追隨中醫事業 ,視傳承中醫為己任的人才能體會。張永樹反復地強調,不能因為自己年紀大、資歷久就可以安享“老中醫”的名頭,他覺得老中醫在承前啟后、振興學術等方面,有自己的責任。從醫近六十載,張老在學術上形成了“養陽育陰、通調督任、灸刺并重、針藥結合”的學術觀點。他一直告訴自己的學生,看病一定要因人制宜,因病制宜,因地制宜,因時制宜,中醫要千人千方,千地千方,千時千方,養陽育陰,通調督任,針藥結合。這也是79歲的張老仍扎根醫院,盡心盡力把所學傳給學生的目的,他說:”只為讓更多的病人得到福音。“

(洪亞男/文 林良標/攝影)

相關鏈接:

張永樹(1941—),男,福建泉州市人。1961年以來先后師從近代針灸宗師承淡安親傳弟子、針灸名家泉州市中醫院留章杰、廈門市中醫院陳應龍、福建中醫學院黃宗勗。1982年在福建中醫學院針灸師資班深造,2013年8月“泉州留章杰中醫針灸”獲準列入第四批市級非物質文化遺產,張氏為該項目代表性傳承人之一。2017年1月福建省政府以傳統醫藥:針灸(留章杰針灸)列入省級第5批非物質文化遺產名錄,張氏為該項目代表性傳承人。2010年11月國家中醫藥管理局確定張永樹為全國名老中醫藥專家傳承工作室建設項目專家,在福建省泉州市中醫院建立國家級傳承工作室。2014年10月由中管局委派專家組,對其考評,以優秀成績通過驗收,并由中管局人事教育司為其收入中醫藥出版社出版的《全國名老中醫藥專家傳承工作室建設成果概覽》。

金同