在四川的豬場接入人工智能的攝像頭,每頭豬的運動量都一目了然。700公里外,陜西的蘋果園、甜瓜圃也開始用人工智能幫助種植……當人工智能與農業深度結合,會擦出怎樣的火花?

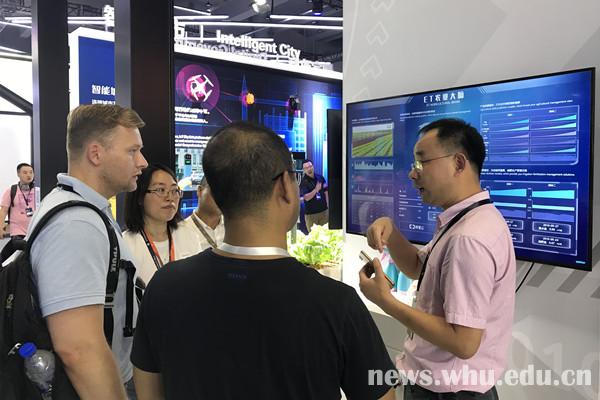

在首屆中國農民豐收節上,水利水電學院史良勝教授團隊與阿里云聯合研發的“ET農業大腦”在會上展出。

“ET農業大腦”以某食品集團為場景,旨在開發農業種植的人工智能系統,讓農民和企業更便捷更規范地進行農田耕種管理。國務院副總理胡春華參觀了該成果,在得知該成果是由團隊自主開發、具有自主知識產權時,胡春華給予了肯定,表示“自主知識產權很重要”。

據了解,“ET農業大腦”實現了農田低空遙感數據與地面數據的自動整合,蔬菜、土壤、氣象等數據會被收集至阿里云云端,再由數據融合系統計算出更精準更科學的農田管理操作。

據該食品集團董事長馬鐵民介紹,這是完全模擬生菜在田地里的真實生長環境。這證明,AI種菜的技術絕不僅僅是停留在實驗室里,而是已經可以成熟地運用在實際耕作中。AI種菜最大程度地避免了水肥浪費,根據試驗期的數據測算,每畝地可節省成本150元,浩豐集團光水肥一項就可節省1500萬元。

除與阿里云合作外,史良勝和副研究員查元源目前正帶領二十余人的團隊,在湖北和廣西等地對水稻、小麥和糖料蔗三種作物進行全生長過程數字化、天地空數據一體化、農田耗水—干旱—氮素信息智能挖掘、大數據驅動的灌區管理等方面的研究。

此外,史良勝團隊承擔了農田多源觀測系統設計、作物產量和品質信息解譯、數據融合模型、大數據驅動水肥決策算法等四個方面的工作。該成果也在9月19日至9月22日于杭州召開的2018年云棲大會中展出。