科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

微生物共培養技術日益引起重視,共培養系統技術使新的生物精煉平臺的開發成為可能,以通過可持續的生物轉化過程獲得生物燃料和高價值化合物。國際著名期刊BioresourceTechnology發表文章描述了未來共培養系統發展與應用方向,提出設計共

微生物共培養技術日益引起重視,共培養系統技術使新的生物精煉平臺的開發成為可能,以通過可持續的生物轉化過程獲得生物燃料和高價值化合物。國際著名期刊Bioresource Technology發表文章描述了未來共培養系統發展與應用方向,提出設計共培養系統構建新的生物精煉平臺的設想。

1.背景

工農業的加速發展產生大量廢棄物物,污染環境,對生命健康產生負面影響。找到一種適宜的廢物處理技術是關乎人類未來可持續發展的重要問題。微生物技術是處理和利用不同廢物的有力工具,使用幾種純培養物或微生物混合物可以獲得多種高附加值化合物(即丁二酸、富馬酸、蘋果酸、低聚木糖、糠醛、5-羥甲基糠醛、酚類化合物、甲酸等)。

目前,生物技術產業傳統上是基于無菌培養物或單一培養物的使用,因為其易于監測、對代謝途徑了解以及符合嚴格的生物安全法規。然而,使用單一培養物的問題是其高污染風險,從而導致經濟和社會效益的下降以及運行期間大量原料損失。克服這些瓶頸的一種方法是使用共生共培養物,已證明能夠避免污染問題,且易于適應環境變化。此外,共培養物通過相關微生物協同代謝能顯著提高生物量和高價值產品的產量。

自20世紀以來,已報道使用微生物共培養作為使用復雜基質的有效方法,以通過激活隱藏在其他微生物中的生物活性途徑來生產高附加值化合物,這是因為99%的微生物以自然形式存在于環境中。共培養系統代表了一個潛在的創新平臺,用于生成生物復合物,如乳酸、丙酸、戊酸、檸檬酸、亞麻酸、亞油酸、類胡蘿卜素和黃嘌呤,而無需在一些非模型微生物中加入大型或復雜的異源途徑,增強環境可持續性并發展循環生物經濟。

2.微生物共培養

共培養是兩種或兩種以上不同生物體共存的生物系統,它們在自然或人工方式的培養基中以一定程度的接觸生長。共培養系統自然存在于各種哺乳動物的腸道、食物、土壤、水體和廢物中。它們在廢水處理、新藥開發、土壤生物修復、碳捕獲和儲存、生物燃料生產和高附加值化合物生產有廣泛應用。

共培養系統中的共生關系包括共生和共棲,這種協同作用通常涉及釋放用于營養目的的分子,如植物激素和生長促進劑。另一方面,共培養系統也可能是寄生或掠奪,這包括釋放抑制微生物生長的毒素、抗生素和生物堿。共生共培養系統的一個例子是微藻和硝化細菌共同培養,用于處理城市和工業廢水。微藻能同化無機碳(CO2)、氮(NH4+、NO3?, 二號?), 和磷(PO4)?) 微藻在生長過程中會產生氧(O2)碳水化合物、脂質和蛋白質。細菌利用微藻釋放的O2作為電子受體分解廢水中的有機物,并由此釋放CO2以及一些刺激微藻生長的生長促進劑。微藻和細菌作為共培養系統可促進廢水中的相互生長,以去除有毒物質,并獲得富含化合物的微藻生物量,這些化合物可回收并轉化為非食品化合物,如生物燃料、色素、油和樹脂。

3.天然共培養系統在高價值化合物生產中的應用

共培養系統的使用始于對某些物種的生物行為及其在生態系統中的作用的觀察。傳統的食品發酵過程是微生物之間的第一個共生組合,這些微生物組合在生物分子生產中起著重要的作用,這些生物分子影響了奶酪、啤酒、乳制品、香腸和一些醬汁等食物的味道和質地。通過使用共培養系統(青霉和葡萄球菌)導致1929年亞歷山大·弗萊明偶然發現了青霉素。這一生物產品被認為是20世紀最重要的科學發現之一。

由于對感官、健康、營養和衛生特性的積極影響,主要在乳制品發酵中開發的天然菌群介于乳酸菌(LAB)和酵母之間的這種共生關系,酵母向乳酸菌提供必需的氨基酸和維生素,并調節培養基中乙醇和乳酸產生的pH值。

自然共培養系統的例子是嗜酸鐵漿菌和嗜鐵鉤端螺旋菌之間的共生關系,它們共存于酸性礦山排水中,嗜酸鐵漿菌利用嗜鐵鉤端螺旋體分泌的有機物質進行生長,保持培養基中有機化合物的低水平,并防止其對嗜鐵鉤端螺旋體的毒性作用。通過這種方式,嗜酸鐵漿菌有助于氧化氮和含硫礦物。

含水生態系統中的微藻生長是一種自然行為,微藻之間的這種共生現象經常被自然界用來去除河流、湖泊和池塘中的氮和磷,從而避免水資源污染和水體富營養化。其他自然共培養是土壤細菌雷帕霉素鏈霉菌和構巢曲霉之間的相互作用。這種相互作用誘導沉默真菌基因簇的表達,以產生具有抗氧化生物活性的蝶呤酸。

在根際觀察到的控制植物病害的一個很有希望的例子是真菌木霉和貝萊斯芽孢桿菌之間的相互拮抗作用。貝萊斯芽孢桿菌產生抗真菌化合物,如桿菌霉素D和豐霉素,對絲狀真菌孢子起拮抗作用,從而抑制木霉菌的生長。該共培養體系的使用減少了對合成農藥的依賴,使其成為可持續農業和食品安全生產的重要組成部分。

自然共培養系統的研究為人工微生物共培養系統的設計和新型生物分子的開發提供了新的視野。因此,了解細胞間通訊機制所涉及的生物合成途徑有助于了解沉默代謝途徑的激活,尤其是在開發新藥物方面。此外,利用使用不同菌株的廉價基質以及開發生物加工策略,以使用微生物共培養的生物精煉平臺,從而實現可持續經濟(循環經濟)。

微生物共培養系統的作用

要理解微生物共培養的作用,必須要了解微生物群落之間的相互作用是什么?互惠、共棲、競爭或非共生?每個微生物之間的營養交換(碳水化合物、氨基酸、維生素或核苷酸)是互惠關系的基礎。當共存的微生物中的一種受到另一種微生物相互作用的青睞,并且沒有受到任何好的或壞的影響時,就會發生共生現象。在競爭中,兩個或兩個以上的微生物在生長過程中競爭相同的能源,對兩個部分都產生負面影響。對聯合體內微生物的一種抑制形式可以是生產抗生素,如四環素和卡那霉素,這些抗生素可阻斷調節蛋白質合成的酶的活性。其他形式的微生物抑制是通過群體感應(QS)阻斷。

原核生物-原核生物和原核生物-真核生物相互作用中的細胞間通訊機制之一是小信號分子的細胞間交換,如N-酰基高絲氨酸內酯(AHL)、自誘導物(AI-2)和自誘導肽(AIP)。AHL是革蘭氏陰性菌聯合體使用的主要自誘導信號分子,由LuxI型合成酶合成。一旦環境中的AHLs濃度達到閾值水平,AHLs就會同時激活臨界量細胞中LuxR家族的轉錄調節蛋白。LuxR/AHL復合物可以激活多個目標基因的表達(沉默基因簇的表達可誘導新的代謝途徑),包括AHL合成所需的基因。

在革蘭氏陽性菌聯合體中,AIP主要用作信號分子。與AHL不同,AIP在序列和結構上有所不同。AIP通常采用由組氨酸激酶(HK)和DNA結合反應調節器組成的雙組分遺傳調節機制。一旦AIPs在細胞外環境中達到臨界濃度,它就會被受體HK磷酸化并導入細胞。磷酸化AIP結合在目標DNA上以調節其轉錄,從而在不同種類的革蘭氏陽性細菌中形成運動性和生物膜。

在廢水處理系統中,已通過存在多形亞硝基螺旋體、布氏亞硝基螺旋體和普通亞硝基桿菌來確定AHL,這些細菌可能參與胞外多糖(EPS)合成、生物膜形成和脫氮。這些信號分子參與基因表達,協調細菌對種群密度的生理行為,因此細菌表現出各種生態功能。這種類型的通信稱為QS。

在共存多個微生物物種爭奪相同資源的生態位中,破壞QS的能力可能使一個細菌物種比另一個依賴QS的細菌物種更具優勢。同樣,宿主阻斷或滅活細菌細胞間通訊的能力對于防止使用QS的病原菌定植可能至關重要。這種細胞間通信(QS)的干擾機制被稱為群體猝滅(QQ)。

阻斷QS信號分子合成的方法是通過l/d-S-腺苷高半胱氨酸、sinefungin和丁基-S-腺苷甲硫氨酸(丁基SAM),這些分子是合成LuxI蛋白的類似物,LuxI蛋白可自動誘導AHLs生物合成。QS信號分子的阻斷被認為是最有效的抑制細胞的方法,因為這種作用可以在體外有效地進行。QS分子的阻斷機制是通過酶作用實現的,因為一些細菌具有產生乳糖酶和酰化酶的能力,其功能是水解AHL型自誘導劑的環酯或酰胺鍵并破壞細胞間通信。

了解微生物群落的細胞通訊機制、生態功能和進化原因將有助于模擬自然環境(合成群落),利用基因表達產生高附加值化合物,為了克服將大量DNA轉移到模型微生物中而不存在遺傳污染風險的需要。這種知識還可以節省時間和實驗,以獲得成員之間的積極互動。

5.共培養系統設計

合成微生物共培養系統的設計主要基于微生物之間的相互作用模式,包括一個物種分泌的小分子或電子與另一個物種消耗的小分子的交換,以及通過信號分子相互作用(QS)的細胞間通信機制,其工業用途的成功取決于以下特征:?無毒,?能夠共存,?具有相似的生長速率,?提供營養和/或刺激物以促進生長,?不會造成產量不足和生長延遲,?提高使用多種原料的能力,?去除抑制分子,并?具有將微生物廢物用作飼料的能力。

通常,設計合成微生物共培養系統的許多研究都是從許多實驗開始的,在這些實驗中,微生物的各種組合具有正相互作用或負相互作用。這有一個優勢,即賦予聯合體豐富的微生物,這意味著不同的菌株同時執行各種復雜的活動。這種方法的缺點是需要大量的實驗,很少有人了解細胞間的生物相互作用及其通訊機制。

Jia等報告設計和構建微生物共培養有兩種方法。第一個是建立一個微生物人工群落,模仿自然微生物群落的功能。作為模型系統,以受控方式評估其生態、結構和功能特征。功能群落的一個例子是通過消化或減少廢水處理廠的有毒化合物產生沼氣,這些物質的產生或分解可以作為微生物群落功能的客觀衡量標準,之后,將從多組學分析中詳細描述群落的動態,以探索交流的分子機制。這種設計和構建微生物共培養的方式被稱為自上而下(從簡單到復雜)。這種設計策略允許長期測量參數,如功能穩定性、性能以及這些參數與群落組成的相關性,但其缺點在于我們準確測量復雜群落中物種多樣性的能力有限。

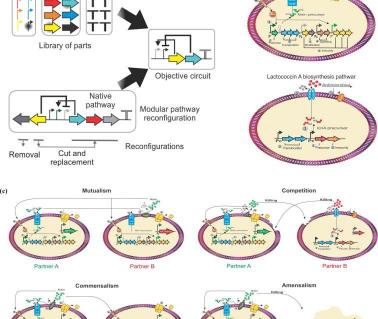

另一種方式是從確定微生物群落中的共同交互模式和過程開始,目的是這些交互模式可能是整個群落結構和動態的關鍵決定因素。通過這種方式,在工程原理的幫助下,通過基因元件、模塊、基因電路和代謝途徑或網絡分析相互作用模式,以獲得具有更高效率、穩定性和控制能力的微生物共培養系統。這種策略被稱為自下而上(從簡單到復雜)。

Kong等報告了通過模塊化路徑重構方法創建的幾個具有不同生物相互作用的體系。這一概念始于單個模塊(基因電路)中完整代謝途徑的調節,其排列方式使所需基因通過單個菌株表達,這種方式避免了組裝單個DNA部分。由于本地基因網絡的高度模塊化,模塊化重構可以成為電路工程的有力工具。通過這種方法,Kong等研究了乳酸乳球菌NZ9000中抗菌和QS分子和乳酸菌素A(lcnA是一種抗菌肽)生物合成途徑的模塊化重組,以獲得有助于創建新型合成微生物體系的可編程細胞。這種模塊化途徑重組的結果允許構建具有不同生物相互作用的乳酸乳球菌雙菌株聯合體。

微生物共培養體系的模塊化路徑重構

“973”項目報告的一個研究案例是一步發酵維生素C的微生物體系的設計和建造。傳統工藝基于兩步發酵,即通過氧化葡萄糖酸桿菌將d-山梨醇轉化為l-山梨糖,然后通過芽孢桿菌屬和酮古龍尼菌的作用產生2-酮基-l-古龍尼酸(2-KGA,維生素C的前體),其中酮古龍尼菌作為生長促進劑,負責從l-山梨糖生物合成2-KGA。Bacillus spp.-ketogulonigigenium vulgare consortium的代謝組學和蛋白質組學分析表明,Bacillus spp.作為營養素的替代來源,因為它具有葉酸、原血紅素、泛酸和輔酶A的完整生物合成途徑。通過對芽孢桿菌-酮古龍尼氏菌之間關系的深入理解,可以通過氧化葡萄糖酸桿菌-酮古龍尼氏菌的合成聯合體將維生素C的發酵過程簡化為一步,其生物相互作用從共棲和競爭轉變為互惠,當提供營養時,由芽孢桿菌在培養基中提供。在一步發酵中,2-KGA的最終濃度為76.6 g/L,與需要兩個滅菌過程的傳統兩步發酵(約90%)相比,2-KGA對抗d-山梨醇的產量在36小時內達到89.7%。這種新型的維生素C生產共培養體系將發酵時間縮短了約25%,并消除了第二次滅菌過程的需要。

設計人工微生物群落的能力最終能夠更好地理解微生物之間的代謝相互作用,從而充分挖掘微生物世界的代謝潛力,獲得新的高附加值化合物,以穩定和強健的方式維持細胞生長。

6. 當前共培養技術

人們對理解微生物群落在自然界中的行為越來越感興趣,這使得合成生物學得以發展。這項技術使用工程方法,包括計算模型和模塊化DNA部件,以誘導新的代謝途徑,并構建生物回路,以邏輯方式控制微生物體系的行為。因此,合成生物學工具,如;細胞間信號(包括QS)、外源分子和共營養相互作用分別有助于構建生物體之間的通信系統、控制特定種群行為和構建微生物的相互依賴網絡。

使用外源分子測定特定群落成員的代謝途徑,使用標記底物,如葡萄糖,可被許多生物體代謝,可以建立和開發復雜的代謝圖譜,從前體分子(底物)轉化為產物、化學平衡和生物催化劑的基本作用等概念提供了細胞代謝的綜合視圖。通過使用代謝圖譜,可以通過交叉喂食形式的連續資源交換獲得新的微生物聯盟形狀(Y形,包含兩個頭和一個身體),這允許模擬自然聯盟生產新型高附加值化合物的能力。生物回路的設計在細胞行為中起著重要作用,因為它闡明了細胞中的外部和內部信號,從而在微生物群落中誘導適當的生理反應。

基因電路的概念設計是從電氣工程中采用的一種類比,它允許構建一種語言來編程具有特定生物相互作用的細胞,以生產藥品、生物燃料和精細化學品。細胞信號電路的特點是其決策子系統充當傳感器和處理器(如受體及其效應器),最終控制各種響應子系統,如基因表達,在外部環境條件下控制微生物群落內的預期行為。基因回路的發展為預測和評估細胞過程的動力學提供了一個框架,從而導致細胞控制的新邏輯形式,在微生物聯盟的設計中有著重要的應用。合成生物學提供了一種多功能的方法,著重于如何將單個分子部分組裝成執行復雜行為的系統,從而能夠設計和構建在環境信號存在的情況下控制的合成生物路徑。

另一種有助于理解微生物聯盟行為的方法是使用組學工具,如基因組學、蛋白質組學和代謝組學。這些工具有助于通過細菌16S rRNA克隆文庫測序和酵母菌26S rRNA克隆文庫測序分析微生物群落中的DNA、RNA、蛋白質和細胞間相互作用,從而揭示微生物群落內部的微生物組成。組學工具的使用必須輔以質譜技術和RNA序列,以了解參與高附加值化合物分泌過程的細胞途徑和基因。.

7.共培養是優化增值化合物的可靠選擇

一旦在代謝分析中確定了微生物群落與其功能模塊之間的生物相互作用,以生產對外界干擾穩定的目標化合物,就可以進行操作參數的優化方法(即pH值、溫度、底物濃度、攪拌、通氣、培養基組成和接種量,這是控制發酵過程的一些關鍵因素)為了使高附加值化合物的生產變得可行,從而實現高產量和經濟高效的工藝。優化微生物聯合體發酵工藝的另一個原因是,該方法已成功應用于各種生物制造工藝中。

微生物共培養法是一種穩健的共培養設計方法,已成功應用于多種生化物質的生產,如柚皮素生產(柚皮素是一種天然產物,具有抗氧化、抗癌、減肥和抗炎活性)通過共培養中大腸桿菌P2C和大腸桿菌BLNA之間的異源生物合成作用。在該共培養系統的優化中,當大腸桿菌P2C和大腸桿菌BLNA之間的接種物比例為1:5、接種后6小時誘導并在葡萄糖中生長至30°C時,柚皮素的最高產量為16.7 mg/L。Akdemir等報告了通過基因工程大腸桿菌菌株開發和優化共培養,以從葡萄糖、酪氨酸和兒茶素等簡單前體生產復雜的吡喃花青素。該共培養系統使用4-乙烯基苯酚(VP)和4-乙烯基兒茶酚(VCAT)大腸桿菌菌株中的產生子模塊與花青素-3-O-葡萄糖苷(C3G)產生子重組細胞一起獲得吡喃花青素-3-O-葡萄糖苷-苯酚和吡喃花青素-3-O-葡萄糖苷-兒茶酚。最高吡喃花青素生成量(8.5 mg/L)當菌株之間的接種比例為1:1時,可達到此效果,在此條件下,吡喃花青素的形成不受誘導時間的影響。

8.機遇和挑戰

在生物技術產業中實施共培養系統的好處有:?減少與無菌培養(單一培養)相關的污染問題,?縮短培養時間,?從微生物組合中誘導新的代謝途徑,從而產生新的生物產品,?提高生物工藝生產率,?增加復雜基質的使用,?減少人為污染問題,?允許以可持續的方式為高價值化合物生產設計生物精煉平臺,并?降低與原料和滅菌方案相關的生產成本。

與使用共培養系統相關的主要挑戰是:?理解和模擬以滿足每個細胞理想要求的方式培養的菌株之間的自然代謝協同作用,?穩定生物行為(維持內環境平衡)在聯合體內部,主要控制過程,?將分離技術的能源成本降至最低,用于從微生物生物質中提取高附加值化合物,?生物反應器設計,增強培養基內部的傳輸現象,以增加細胞密度,?確保執行食品和藥品管理局制定的法規管理局(FDA)機構,以確保人類和環境中使用共培養的安全性,并?使用代謝途徑的數值積分分析工具,允許模擬自然棲息地,以確定共培養系統的兼容性。克服共培養系統面臨的挑戰是實現生物產品工藝放大和盈利生產的關鍵,這也允許開發適合循環生物經濟方法的生物技術生產平臺。

9.基于共培養架構的生物煉制

化石燃料的一種替代方法是設計生物精煉平臺,通過可持續的方式,通過單元操作步驟進行生物質轉化,獲得生物燃料、能源和高價值化合物。這一生物煉制概念與共培養系統的設計非常吻合,因為它們可能有助于減少環境污染,可用于廢水處理、生物能源和生物燃料生產、有毒物質生物降解、土壤和空氣生物修復,反過來生產高價值化合物,如維生素、抗氧化劑、酶、聚合物和色素,這賦予了開發生物精煉平臺的巨大潛力,其主要目標是通過成本效益和生態友好的工藝生產高附加值化合物。生物精煉提供了一種融入循環生物經濟的解決方案,其中生物質被用作幾種化合物生產的原料,所有副產品都是完全可降解的。

10.在生物精煉系統中發展共培養的問題

關于綜合共培養和生物精煉系統的能源方面,重要的是考慮所有過程中的能源消耗。這涉及培養階段(共培養生長)消耗的能量,這與生物反應器的工作、培養基中營養素的補充、過程控制以及獲得生物復合物所需的下游加工有關。

另一個需要解決的問題是盡量減少淡水的使用和化石資源的供應,因為最終目標是優化資源的使用,最大限度地提高盈利能力,并盡量減少廢物的產生。淡水的使用將通過生物量回收步驟后的循環水或通過使用廢水來解決。與此同時,化石資源的供應將通過替代碳源解決,如二氧化碳、各種農產工業廢物以及工業和城市污水。最小化這些資源的使用,生物煉制平臺可以轉化為可再生的過程和碳中性的。

11.基于共培養工藝的可持續生物精煉發展趨勢

未來的技術將創建代謝途徑的細胞編程應用程序,將能夠模擬具有來自外部環境信號(QS)的多種生物相互作用的微生物聯合體,這些類型的微生物聯合體動態將允許發現廣泛的新型高附加值生物復合物,可用于工業和生物醫學應用,從而使生物精煉平臺的設計成為可能。共培養系統的使用消除了滅菌過程的相關成本,因為它們可以成功地生產出無污染風險的生物復合物。必須強調的是,基于共培養過程的生物精煉廠的實施將產生積極的社會經濟影響,主要是對農民,因為他們是最大的生物質生產商。從共培養中的生物化學和物理化學過程中開發新的數學模型將使微生物生長和生物復合物的生產自動化,以簡化其放大實施。事實上,基于共培養系統的生物精煉廠將儲存碳、氮、硫、磷等,通過循環生物經濟生產氧氣、能源和高附加值化合物,在循環生物經濟中,自然資源不會面臨完工風險。

12.結論

人類對保護自然資源和確保地球環境可持續性的興趣與日俱增,這將導致研究多種物種共存的大型群落微生物生長的新方法,其中,由于共培養系統在生化平臺上的生物精煉概念方面具有強大、模塊化、可擴展和穩定的特點,因此,每種微生物都具有特定的活性,能夠通過廢物或有毒物質的生物降解獲得一種或多種生物復合物,作為主要營養源,并以受控和可持續的方式獲得。

劉原