是怎樣的一場(chǎng)戰(zhàn)斗,讓統(tǒng)治了中華民族兩千多年的封建王朝走向滅亡��,使中華民族走上了一條全新的道路呢��?這一場(chǎng)起義運(yùn)動(dòng)承載了無數(shù)人的期望與意志,而在它發(fā)生的背后又經(jīng)歷了哪些曲折呢�����?

下面讓我們一起來了解中國近代史上最重要的一場(chǎng)起義運(yùn)動(dòng)——武昌起義��。

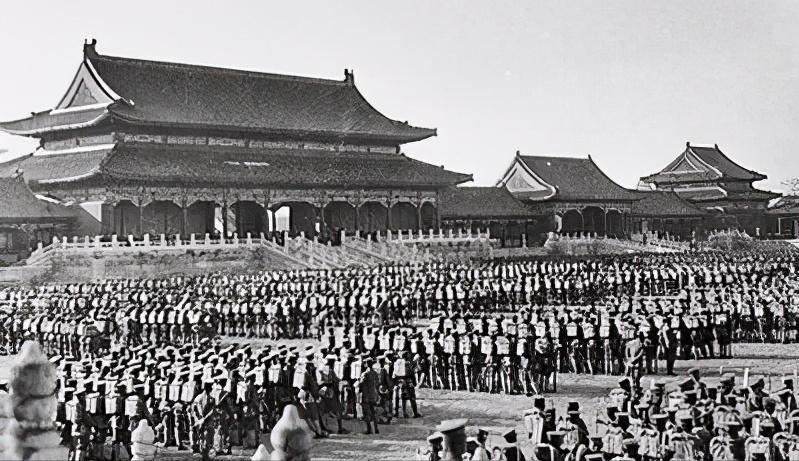

武昌起義

1911年10月10日��,由于當(dāng)時(shí)為農(nóng)歷辛亥年八月十九��,武昌城內(nèi)的這場(chǎng)起義又名辛亥首義。

當(dāng)時(shí)發(fā)動(dòng)武昌起義的初衷��,是由于當(dāng)時(shí)清政府的腐敗無能��,國力不足導(dǎo)致在不管是外交上還是軍事上都一直不如意�����,割地賠款無數(shù),導(dǎo)致當(dāng)時(shí)國內(nèi)民眾怨聲載道�����,群情激憤��。

武昌起義

另外在1908年,光緒帝和慈禧太后的去世,使得當(dāng)時(shí)的清政府群龍無首,沒有一個(gè)能說得上話的�����,唯一一個(gè)有點(diǎn)能力又有些威望的袁世凱還被當(dāng)時(shí)的清政府架空��,將他遠(yuǎn)遠(yuǎn)的打發(fā)走了���。

袁世凱

當(dāng)時(shí)清政府內(nèi)為數(shù)不多的王權(quán)貴族都是“繡花枕頭”——中看不中用�����,隔壁的日本又虎視眈眈。在如此內(nèi)憂外患的情況下,昏庸無能的清政府已經(jīng)沒有辦法領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)時(shí)搖搖欲墜的中國。

清政府

值此危急存亡之秋,唯有對(duì)急診下重藥,才能將拯救病重的中華民族���。也就是在這樣的背景下,重鑄中華榮光,我輩義不容辭���,武昌起義也就應(yīng)運(yùn)而生。

在武昌起義發(fā)生之前,革命黨與清政府之間的矛盾就已經(jīng)是層出不窮,期間革命黨人早已在全國各地發(fā)動(dòng)過無數(shù)起的武裝反對(duì)政府的運(yùn)動(dòng)���。1911年清政府將全國的的鐵路收歸國有之后,又將鐵路的筑路權(quán)和運(yùn)營權(quán)轉(zhuǎn)手就“送”給了西方列強(qiáng)諸國,此舉引起了國內(nèi)諸多愛國人士的強(qiáng)烈不滿和反對(duì)�����,其中以四川省愛國人士的反響最為強(qiáng)烈�����。

經(jīng)由清政府此舉之后��,全國各地的愛國人士紛紛自發(fā)組織發(fā)起保路運(yùn)動(dòng)�����,此次保路運(yùn)動(dòng)又名“鐵路風(fēng)潮”�����。

1911年9月7日,清政府下令四川總督趙爾豐鎮(zhèn)壓愛國人士發(fā)起的的保路運(yùn)動(dòng)���,將發(fā)起保路運(yùn)動(dòng)的幾位領(lǐng)導(dǎo)者以及數(shù)百名請(qǐng)?jiān)傅娜嗣袢罕娙繕寷Q,之后又下令解散在四川省各地的保路組織���,企圖將愛國人士的激情鎮(zhèn)壓下去���。此舉遭到了各路愛國人士的強(qiáng)烈反抗��,直接脫離了清政府的控制,與清政府?dāng)嘟^來往���,并且搗毀清政府在各地設(shè)立的通訊設(shè)備。榮縣更是直接獨(dú)立�����,成為了全中國第一個(gè)擺脫清政府“魔掌”的區(qū)縣,榮縣此舉極大地激勵(lì)了全國各地人民的反抗情緒��,此次的保路運(yùn)動(dòng)也成為了之后武昌起義的導(dǎo)火索���,促進(jìn)了武昌起義的開展���。

為了鎮(zhèn)壓之前各地愛國人士發(fā)起的保路運(yùn)動(dòng)���,尤其是以四川省的反抗��,清政府下令指派位于湖北的新軍前往四川鎮(zhèn)壓保路運(yùn)動(dòng),清政府此舉使得新軍在湖北省的軍力薄弱��,這為之后的革命黨軍隊(duì)在湖北武昌發(fā)起的起義運(yùn)動(dòng)提供了獨(dú)特的條件���。此時(shí)各地的愛國人士們一拍即合��,決定在湖北武昌發(fā)起轟轟烈烈的武昌起義��。

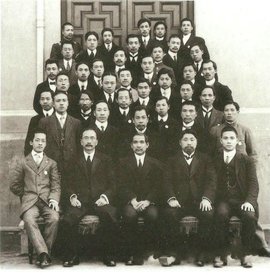

1911年9月14日,在同盟會(huì)的推動(dòng)下��,位于全國各地的愛國人士終于確定了統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)部門���,各個(gè)機(jī)構(gòu)的愛國人士決定聯(lián)合起來�����,共同反抗清政府的統(tǒng)治��。

同盟會(huì)

但武昌起義的道路上并不是一帆風(fēng)順的。1911年9月24日���,文學(xué)社與共進(jìn)會(huì)共同召開會(huì)議商討武昌起義具體的行動(dòng)日期,最終將起義的日期確定在1911年10月6日���,并且確定了以蔣翊武為軍事總指揮,

蔣翊武

孫武為戰(zhàn)略參謀長�����,

孫武

劉公為總理的起義活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)陣容��。

劉公

一群擁有遠(yuǎn)大理想的愛國人士正準(zhǔn)備進(jìn)行一場(chǎng)轟轟烈烈的救國運(yùn)動(dòng)��。

但是此時(shí)的清政府因?yàn)槟虾陉?duì)事件�����,加強(qiáng)了湖北當(dāng)?shù)氐难策墢?qiáng)度��,對(duì)于當(dāng)?shù)鼐用窀菄?yán)加排查。到了1911年的9月28日,由于起義準(zhǔn)備工作尚未完成��,于是將原定于1911年10月6日的武昌起義活動(dòng)推遲10天��,約定于1911年10月16日由湖南湖北兩省共同發(fā)起武裝起義運(yùn)動(dòng)���。

一場(chǎng)成功且意義重大的起義運(yùn)動(dòng)注定是命運(yùn)多舛的���,清政府當(dāng)時(shí)雖然國力不行��,在國際的外交上也沒有地位屢屢吃虧,但俗話說破船也有三斤釘。

再加上革命軍這邊也出了點(diǎn)事��。1911年10月9日��,孫武等人配制起義必備的炸藥時(shí)��,不小心引起了爆炸。這舉動(dòng)自然引起了清政府的注意,但是他們?cè)诔吠藭r(shí)���,將重要的名冊(cè)以及起義旗幟等秘密文件全都“留”給了聞?dòng)嵍鴣淼那遘姟?/p>

得知全國愛國人士策劃的這場(chǎng)起義活動(dòng)會(huì)威脅到自己的統(tǒng)治地位時(shí),清政府當(dāng)然不會(huì)坐以待斃,等著你們來推翻我的統(tǒng)治。于是清政府采取了一系列打壓革命黨的措施�����,首先是根據(jù)秘密名冊(cè)逮捕了起義運(yùn)動(dòng)的代表人員��,之后清政府又致使當(dāng)時(shí)的湖廣總督立即封鎖全城��,并且在城內(nèi)搜捕準(zhǔn)備參加起義運(yùn)動(dòng)的愛國人士���。

清政府此舉極大地打擊了當(dāng)時(shí)革命軍們的熱情,但箭在弦上不得不發(fā),革命軍領(lǐng)導(dǎo)人隨即決定于1911年10月9日晚12點(diǎn)提前發(fā)動(dòng)武昌起義,奈何當(dāng)時(shí)武昌城內(nèi)被清政府派出的清兵嚴(yán)防死守���,提前發(fā)動(dòng)起義的消息傳不出去,導(dǎo)致10月9日當(dāng)晚的起義運(yùn)動(dòng)無法正常發(fā)起。革命軍冒著生命危險(xiǎn)也要將消息傳出��,最終決定于1911年10月10日晚���,以槍聲為信��,以此發(fā)動(dòng)武昌起義���。

時(shí)間來到了1911年10月10日晚���,籌備了許久���,寄托著無數(shù)愛國人士強(qiáng)烈情懷的武昌起義��,終于由新軍工程第八營打響的第一槍開始了。至此,武昌起義正式打響。

革命軍首先奪取了楚望臺(tái)軍械庫�����,將軍械庫中的數(shù)萬步槍和十萬多發(fā)子彈�����,以及數(shù)十門大炮盡數(shù)收繳���,為之后的起義的完好進(jìn)行準(zhǔn)備了堅(jiān)實(shí)的軍事后盾�����,提供了足夠的槍支彈藥�����。城內(nèi)的起義正進(jìn)行得如火如荼��,城外的革命軍們當(dāng)然也沒有閑著,知道了城內(nèi)已經(jīng)開始起義運(yùn)動(dòng)之后���,城外各路革命軍舉火為號(hào),與城內(nèi)的革命軍里應(yīng)外合��,同時(shí)趕往楚望臺(tái)軍械庫進(jìn)行匯合�����。此次起義運(yùn)動(dòng)一共集結(jié)了三千多名革命軍��,其中也犧牲了不少將士,但他們無怨無悔���,將自己的生命安全拋之腦后,有的只是家國情懷�����,和推翻清政府統(tǒng)治的決心��。

在1911年10月10日晚十點(diǎn)三十分���,已經(jīng)占領(lǐng)了楚望臺(tái)軍械庫���,獲得充足彈藥補(bǔ)給的革命軍浩浩蕩蕩地前往武昌城內(nèi)的總督署和司令部��,只要能占領(lǐng)下這兩個(gè)地方,那么武昌起義也就宣告著階段性的勝利���。

但是革命軍畢竟都是民間的各路愛國人士自發(fā)組成的組織��,還是缺乏一定的戰(zhàn)斗經(jīng)驗(yàn)�����,而且人數(shù)也不多���,在面對(duì)正規(guī)軍時(shí)的作戰(zhàn)還是會(huì)有一定的壓力���,歷史上著名的戰(zhàn)役從來都不是一邊倒的���,要打得有來有回���,且有著不屈不撓的意志才能彰顯我中華兒女的決心���,革命軍最終占領(lǐng)住了武昌城內(nèi)的中和門與蛇山這兩處炮擊陣地��,用了8門火炮對(duì)總督署和司令部進(jìn)行連續(xù)不斷地炮擊,打了一個(gè)晚上之后���,終于在第二天上午成功拿下總督署和司令部,打得當(dāng)時(shí)的湖廣總督棄城逃走��,至此���,宣告革命軍在此次武昌起義中大獲全勝���,革命軍取得了對(duì)武昌城的控制權(quán)��。

此時(shí)武昌城內(nèi)的革命軍可謂是深得民心、一呼百應(yīng),得到了全國上下愛國人士的一貫至此���,首先是位于保定的同盟成員,將漕河鐵橋炸毀,直接阻斷了清政府南下鎮(zhèn)壓的革命軍起義的唯一道路���,此舉為武昌起義之后革命軍的后續(xù)行動(dòng)取得了具有舉足輕重意義的時(shí)間。同時(shí),位于漢陽以及漢口的革命軍,一收到武昌起義成功的消息���,馬上配合發(fā)動(dòng)起義運(yùn)動(dòng),與1911年10月11日與12日,起義�����,最終成功解放湖北省內(nèi)的漢陽與漢口�����。

至此�����,本次武昌起義運(yùn)動(dòng)也取得了決定性的勝利,成功的控制住了武昌、漢陽�����、漢口這武漢三鎮(zhèn)���,成為最先的革命根據(jù)地��。之后又在此建立了湖北軍政府�����,并將國號(hào)改為中華民國,從此在中國一段時(shí)期以內(nèi),屬于中華民國的歷史便由此來臨了�����。

武昌起義帶來的影響十分深遠(yuǎn)��,在短短的兩個(gè)月內(nèi),全國各地均相應(yīng)號(hào)召紛紛獨(dú)立�����,共計(jì)十五個(gè)省份脫離了清政府的掌控。到了1912年1月1日���,中華民國臨時(shí)政府位于南京正式成立,推舉孫中山先生為中華民國的第一任臨時(shí)大總統(tǒng),黎元洪為第一任副總統(tǒng)�����。事實(shí)證明�����,星星之火可以燎原��,在短短幾個(gè)月的時(shí)間內(nèi),中國的時(shí)局發(fā)生了翻天覆地的變化,清政府在中國的權(quán)力越來越小,中華民國在群眾的呼聲下地位水漲船高,迫于形勢(shì)壓力�����,1912年2月12日末代皇帝溥儀宣布退位���,從此清朝滅亡���,不可一世的清政府便只存在與歷史書中���。中國也從此結(jié)束了持續(xù)兩千多年的封建帝制��,從此踏入了民主共和制度。

武昌起義的出現(xiàn)對(duì)于我國的影響意義是十分深遠(yuǎn)的�����,武昌起義作為辛亥革命的前奏���,是辛亥革命重要的組成部分���。使中國推翻了清朝兩百多年以來的統(tǒng)治��,也使中國脫離了封建帝制���,走上了民主共和的路上��。

不僅如此��,武昌起義以及辛亥革命在政治思想上面對(duì)于中國之后的發(fā)展也是有著不可估量的影響力,在那個(gè)時(shí)期涌現(xiàn)以及孕育出了一批懷揣著理想與報(bào)復(fù)的年輕人��,是他們的出現(xiàn)推動(dòng)了中華民族之后的蓬勃發(fā)展��。武昌起義帶來的結(jié)果固然重要���,但對(duì)于中華民族最深遠(yuǎn)的影響���,是起到了一個(gè)開創(chuàng)性的作用��,破除了中國持續(xù)兩千多年的封建帝制,給許許多多有理想有抱負(fù)有能力的新青年一個(gè)施展的舞臺(tái)��,就是因?yàn)槊總€(gè)階段都會(huì)有一個(gè)又一個(gè)的普通人舍身取義�����,才成就了中華民族的長盛不衰。