魏邦良名人傳記月刊2020年9月10日,是我國第36個教師節(jié)。一時間,朋友圈里鋪天蓋地一般,滿眼都是感謝恩師的信息。我國有一位大師,既是杰出的老師,又是優(yōu)秀的學(xué)生。這位大師就是李叔同。他是一位杰出的老師,曾受聘為浙江兩級師范學(xué)校(后改為浙江

魏邦良 名人傳記月刊

2020年9月10日,是我國第36個教師節(jié)。一時間,朋友圈里鋪天蓋地一般,滿眼都是感謝恩師的信息。

我國有一位大師,既是杰出的老師,又是優(yōu)秀的學(xué)生。

這位大師就是李叔同。他是一位杰出的老師,曾受聘為浙江兩級師范學(xué)校(后改為浙江省立第一師范學(xué)校)音樂、圖畫教師,也曾兼任南京高等師范學(xué)校音樂、圖畫教師。他的弟子有中國著名音樂教育家劉質(zhì)平,還有著名畫家豐子愷。

他還是一位優(yōu)秀的學(xué)生,對自己尊重、敬服的人,不僅態(tài)度上畢恭畢敬,言行上也是亦步亦趨。

試想一下,如果李叔同在教師節(jié)那天發(fā)朋友圈,他會提到自己的哪一位恩師?

受馬一浮影響而學(xué)佛

李叔同比馬一浮年長三歲,但他卻一直像敬仰老師那樣敬仰馬一浮。對馬一浮的博學(xué),李叔同佩服得五體投地,他曾對弟子豐子愷說:“馬先生是生而知之的。假定有一個人,生出來就讀書,而且每天讀兩本,而且讀了就會背誦,讀到馬先生的年紀,所讀的還不及馬先生之多。”

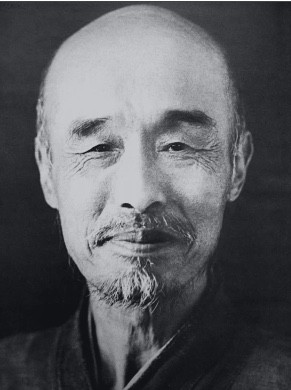

李叔同

李叔同的出家也與馬一浮對他的指點有關(guān)。李叔同出家前幾天曾帶豐子愷一道拜訪馬一浮。對兩人的談話,豐子愷聽得懵懵懂懂。幾天后,李叔同就出家了,這次談話想必對李叔同產(chǎn)生了相當(dāng)大的影響。李叔同曾對豐子愷說:“我學(xué)佛是受馬一浮先生指示的。”

馬一浮的朋友彭遜之也信佛,他請馬一浮幫他找個清靜的地方修煉。馬一浮把他介紹到虎跑寺與李叔同同住。彭遜之沒住幾天,突然決定出家。彭遜之從佛的信念讓李叔同大為感動。后來李叔同才知道,彭遜之突然出家,并非源自信念而是因為迷信。馬一浮不贊成彭遜之出家,在他看來,彭遜之對佛的信念不及李叔同那樣堅定。

當(dāng)馬一浮得知李叔同不久將在靈隱寺受戒后,特地去看望了他,并以明代藕益大師《靈峰毗尼事義集要》并《寶華傳戒正范》相贈。

李叔同出家后認真深入地研讀了馬一浮贈送的這兩本書,讀后他悲欣交集,心境通徹。

在永嘉慶福寺,李叔同生了場大病。病愈后他即動手把藕益大師的代表作《靈峰宗論》中的格言進行摘編、整理,并在此基礎(chǔ)上完成了《警訓(xùn)篇》。

學(xué)慧明法師一言一行皆智慧

杜甫有詩句曰:別裁偽體親風(fēng)雅,轉(zhuǎn)益多師是汝師。李叔同堪稱“轉(zhuǎn)益多師”,在博采眾長中不斷提升自己,完善自己。

靈隱寺是杭州規(guī)模最大的寺院,李叔同一向喜歡它。出家后,他曾到各處的大寺院去看過,但是總沒有像靈隱寺那么好的,于是他決定到靈隱寺受戒。出家前,李叔同已遐邇聞名,寺中的方丈對他很客氣,讓李叔同住在客堂后面蕓香閣的樓上,那里條件好。

當(dāng)時寺里的大師父叫慧明。一天,李叔同在客堂里遇到了這位法師,他看到李叔同,說:“既是來受戒的,為什么不進戒堂呢?雖然你在家的時候是讀書人,但是讀書人就能這樣隨便嗎?就是在家時是一個皇帝,我也是一樣看待的。”慧明法師的話,令李叔同佩服不已。李叔同從那一刻起,就把慧明法師當(dāng)成了自己的老師,并從他的一言一行里汲取智慧。

慧明法師是福建汀州人。他不修邊幅,衣衫破舊,看起來很不像大寺院的法師,但他能平等待人,這一點讓李叔同十分敬服。在后來的出家生涯中,李叔同也刻意學(xué)習(xí)慧明這一點。

李叔同敬服慧明法師的另一點,是他能感化“馬溜子” (出家流氓的稱呼) 。

當(dāng)時,寺院里不準馬溜子居住。他們總是露宿在涼亭里,一聽到寺院施舍的消息,就會一窩蜂趕齋去(吃白飯)。那時候的杭州,馬溜子隨處可見。一般人對他們束手無策,但慧明法師例外。每次馬溜子跑到靈隱寺,慧明法師對他們都很客氣,布施他們種種好飯食、好衣服等。他們要什么就給什么。然后,慧明法師對他們說幾句佛法,以資感化。慧明法師腿腳有毛病,出入總是坐轎子。有一次他從外面坐轎回靈隱寺,下了轎后,旁人看到慧明法師竟然沒穿褲子。他們都覺得很奇怪,于是就問:“法師為什么不穿褲子呢?”慧明法師說他在外面碰到了一個馬溜子,因為后者向他要褲子,所以他連忙把褲子脫給馬溜子了。

這樣的事情多了,馬溜子們因為感激而慚愧,因而痛改前非。

李叔同后來也常常采用感化而不是批評的方式來開示僧眾,就是從慧明法師那里學(xué)來的。

最服膺印光法師

在當(dāng)時的佛學(xué)界,李叔同的是印光法師。

印光法師,法名圣量,別號常慚愧僧,陜西人。二十一歲出家,五十八歲發(fā)表著作。他研究佛理的著作令人大為嘆服,在佛學(xué)界引起轟動。印光大師不求名譽,有人撰文贊其盛德,竟遭其嚴厲批評。他不蓄財物,不收剃度弟子。李叔同感慨,印光大師不求名利恭敬,而實際上,能令一切眾生皆受莫大之利益。

為了能成為印光法師的弟子,李叔同花了很長時間。第一次,他致書陳情,表達拜印光法師為師的愿望,法師未允;第二次,為了表示自己的誠心,李叔同在佛前用香火在手臂上燃上印記,再上書陳情,法師還是不接受,因法師從不收剃度弟子。李叔同不甘心,不放棄,再次請求,印光法師被他的誠意所感動,破例同意收他為弟子。那一刻,李叔同說他是“歡喜慶幸,得未曾有矣”。

身為弟子,李叔同在很多方面都虛心向印光大師求教,而大師的回答細致、具體,針對性強。

李叔同曾發(fā)愿刺血寫經(jīng),印光大師考慮他身體瘦弱害怕他承受不了,就寫信勸他暫緩。印光大師開導(dǎo)李叔同說,倘想入道,關(guān)鍵曰誠,曰恭敬。而如果過于用力,壞了身體,則譬如木無根而欲茂,鳥無翼而欲飛,其可得乎?

印光大師對李叔同指點迷津,也是對他賞識與關(guān)愛。

1924年,李叔同在普陀山法雨寺與印光大師朝夕相處了七天。這七天,李叔同如同久旱的禾苗,無比幸福地享受著大師智慧的雨露。

李叔同還曾帶著豐子愷、葉圣陶等去看望印光法師,順便請教。

在葉圣陶看來,印光法師顯然以傳道者自任,遇有機緣便盡力宣傳。弘一法師則不同,他似乎是春原上一株小樹,毫不愧怍地欣欣向榮,卻沒有凌駕旁的卉木而上之氣概。

牢記恩師點撥,畢生沉浸在信仰中

李叔同受馬一浮指引讀藕益大師的書,聽印光法師的話,從慧明法師的一言一行汲取智慧,顯然一則把老師的話落實在行動中,一則通過言傳身教將老師的思想發(fā)揚光大。

李叔同在衢州時,一位昔日弟子杜寶光問他出家后的飲食起居情況,李叔同答:“我是持非時食戒的,過午不食。穿著也很簡單,衣不過三,一衣一履要用多年。”

李叔同這番話幾乎就是印光法師“開示”的翻版。對于印光法師的佛學(xué)觀,李叔同偶爾也加以發(fā)揮,在其中注入自己的思考。

1925年,李叔同從溫州來寧波,原預(yù)備到了南京再往安徽九華山去。因為江浙開戰(zhàn),交通有阻,他就在寧波暫止,掛單于七塔寺。好友夏丏尊得知后就去看望他。李叔同見了夏丏尊笑著打招呼,說:“到寧波三日了。前兩日是住在××旅館(一個小旅館)里的。”

“那家旅館不十分清爽吧。”夏丏尊說。

“很好!臭蟲也不多,不過兩三只。主人待我非常客氣呢!”

夏丏尊一再邀請李叔同去白馬湖小住幾日,李叔同不便拒絕就答應(yīng)了。

到白馬湖后,夏丏尊在春社里替他打掃了房間,李叔同就自己打開鋪蓋,把破舊的席子珍重地鋪在床上,攤開了被,再把衣服卷一卷做枕頭,接著拿出黑而且破舊不堪的毛巾走到湖邊去洗臉。

李叔同的清苦讓夏丏尊心里發(fā)酸,說:“這毛巾太破了,替你換一條好嗎?”李叔同拒絕道:“哪里!還好用的,和新的也差不多。”他把那破毛巾珍重地張開來給夏丏尊看,表示還不十分破舊。

夏丏尊知道老友過午不食,第二日未到午,就送了飯和兩碗素菜去(李叔同堅持說只要一碗的,夏丏尊勉強加了一碗)。碗里不過是蔬菜,可是李叔同卻視為盛饌,一臉喜悅地把飯劃入口里,鄭重歡喜地享用簡單的菜肴。

第二日,另一位朋友送了四樣菜,夏丏尊和李叔同一道用餐。其中有一碗很咸,夏丏尊說:“這太咸了!”李叔同則滿意地說:“好的!咸的也有咸的滋味,也好的!”

第三日,李叔同不讓夏丏尊送飯了,說他自己來夏家吃,還笑著說,乞食是出家人的本分。

夏丏尊就說:“若逢天雨仍替你送去吧。”

“不要緊!天雨,我有木屐哩!”李叔同說出木屐二字時,好像那是一種了不得的法寶。見夏丏尊有些不安,李叔同又說:“每日走些路,也是一種很好的運動。”

這次見面,夏丏尊對李叔同有了新的認識,他后來在文章里說:“在他,世間竟沒有不好的東西,一切都好,小旅館好,統(tǒng)艙好,掛單好,破的席子好,破舊的毛巾好,白菜好,萊菔好,咸苦的蔬菜好,跑路好,什么都有味,什么都了不得。這是何等的風(fēng)光啊!”夏丏尊感慨:“人家說他在受苦,我卻要說他是享樂……對于一切事物,不為因襲的成見所縛,都還他一個本來面目,如實觀照領(lǐng)略,這才是真解脫,真享樂。”

是的,一個沉浸在自己的信仰中的人,他的喜悅不是他人所能體味的。正如周寧先生說的那樣:“這種苦難中的幸福境界,世俗中人需要仔細想象體會,才能有所領(lǐng)略。”

李叔同常穿在身的是件百衲衣,計有二百二十四個補丁,均是他親手縫補的。李叔同出家后生活之簡樸,于此可見。

李叔同持戒嚴,在最細微的地方,他也堅守戒律。他的弟子豐子愷寄來宣紙請老師寫法號,李叔同寫畢后寫信問弟子,剩余的紙如何處置;豐子愷寄來的郵票,沒用完的,李叔同會如數(shù)寄還。李叔同從溫州到杭州,臨行前曾借了永嘉慶福寺一雙碗筷,到杭州后他專門請人把碗筷送回。在南普陀時,有僧人摘了幾個鮮桃送給他,被他拒絕。因為寺里任何東西,必須由寺中住持處置,隨意取用就是犯戒。

對于不守規(guī)矩的人,印光大師往往嚴厲訓(xùn)斥。李叔同為人溫和,很少有疾言厲色的時候,他脾氣好,但要求卻不會有絲毫的松懈。一位名叫丁葆青的居士給李叔同寫信時少貼了幾分錢的郵票,李叔同立即去信提醒對方寄信必須貼足郵票,否則“與盜戒有違”。

李叔同的嚴守戒律與他讀藕益大師的書,聽印光大師的話有很大關(guān)系。

天分高如李叔同,也需名師指點,方能不斷精進。不過,在人的一生中,想遇到好的老師卻并非易事,正因如此,當(dāng)印光大師破例收李叔同為徒時,李叔同才會“歡喜慶幸,得未曾有”。

(原文《李叔同和他的老師們》刊于《名人傳記》2018年第2期)