科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來

科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來

(報告出品方/作者:光大證券,劉凱)1、模擬器件:連接現(xiàn)實與虛擬的關(guān)鍵紐帶1.1、什么是數(shù)字IC,什么是模擬IC?模擬信號是一切信息的源頭。我們生活的物理環(huán)境以模擬量為特征,即以連續(xù)方式變化而非離散的量,如溫度,位置,光強(qiáng)度,聲波,顏色,紋

(報告出品方/作者:光大證券,劉凱)

1、 模擬器件:連接現(xiàn)實與虛擬的關(guān)鍵紐帶

1.1、 什么是數(shù)字 IC,什么是模擬 IC?

模擬信號是一切信息的源頭。我們生活的物理環(huán)境以模擬量為特征,即以連續(xù)方式變化而非離散的量,如溫度,位置,光強(qiáng)度,聲波,顏色,紋理等。這些物理 量的測量是不受限(例如“開與關(guān)”,“小與大”,“黑色”)的漸變。 當(dāng)我們使 用圖表直觀地表示這些模擬量的值時,曲線將變得平滑(最具代表性的就是正弦曲 線)。這些連續(xù)變化的模擬量構(gòu)成了真實世界,通過模擬信號的形式向外界傳遞信 息,用來處理模擬信號的集成電路就是模擬 IC。

數(shù)字信號是電子革命的關(guān)鍵。盡管現(xiàn)實世界是由豐富多彩的模擬信號組成,然 而經(jīng)驗證明,在電氣系統(tǒng)中,二值信號對信息的存儲、傳輸和處理帶來了極大的方 便及可延展性。所以在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,工程師采用邏輯高電壓與邏輯低電壓(接 地)來表示信號 1 和 0,從而將二進(jìn)制的數(shù)學(xué)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換到電子系統(tǒng)當(dāng)中,這就是數(shù) 字信號。數(shù)字信號被廣泛的應(yīng)用與計算、存儲等領(lǐng)域,用于處理數(shù)字信號的集成電 路就是數(shù)字 IC。

集成電路 IC 由晶體管(包括二極管和三極管)及其他被動元件組成,通過微 縮化將復(fù)雜的功能壓縮到一個很小的物理區(qū)域中,通過集成的手段溝通微觀器件 與宏觀世界,極大的豐富了電子系統(tǒng)的便攜性及延展性。模擬電路和數(shù)字電路的 區(qū)別主要體現(xiàn)在電子設(shè)備內(nèi)部,也就是模擬 IC 與數(shù)字 IC 之間的晶體管區(qū)別上。

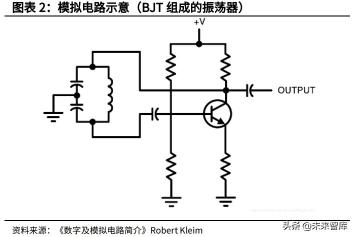

在模擬 IC 中,晶體管用于放大或產(chǎn)生連續(xù)變化的信號(偏置)。 當(dāng)我們給 晶體管偏置時,我們會創(chuàng)建電路條件,使其能夠正確響應(yīng)電壓的微小變化。能夠連續(xù)、準(zhǔn)確的反應(yīng)、放大模擬信號是模擬 IC 的主要關(guān)注點。模擬 IC 中的晶體管 可以是 BJT(雙極結(jié)型二極管),也可以是 MOSFET(金屬-氧化物場效應(yīng)晶體管)。

在數(shù)字 IC 中,輸入信號需要完全打開和關(guān)閉晶體管,只需要對外輸出邏輯高 低兩個值。由于需要頻繁的開閉,只有 MOSFET 能夠滿足這樣的性能,所以數(shù)字 IC 中一般不適用 BJT。通過復(fù)雜的 MOSFET 互聯(lián),基于布爾邏輯的門電路可以組 成復(fù)雜的微處理器甚至通用計算處理器單元。

1.2、 模擬 IC:數(shù)字系統(tǒng)與現(xiàn)實世界間的橋梁

信號在電子系統(tǒng)中經(jīng)歷了從模擬到數(shù)字再到模擬的過程,對應(yīng)的是信息的輸 入、處理和存儲、輸出三個環(huán)節(jié)。其中自然界的信號經(jīng)由傳感器和各類分立器件 轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘枺M);而信號從輸入到處理再到輸出的中介,作為橋梁進(jìn)行溝 通的功能則是由各類模擬器件(包括數(shù)模混合電路)完成;最后模擬芯片處理轉(zhuǎn) 換后的數(shù)字信號,經(jīng)由數(shù)字 IC(處理器和存儲器等)完成最終的邏輯計算、存儲 等功能。

在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中,下游產(chǎn)品可以分為 OSD(包括傳感器、分立器件、光電器 件等)以及集成電路 IC。數(shù)字 IC 主要處理數(shù)字信號,而模擬 IC 和傳感器等分立 器件則處理模擬信號,并與數(shù)字信號進(jìn)行轉(zhuǎn)換。

數(shù)字 IC 是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的核心,模擬 IC 是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的基石,也是聯(lián)系真實 世界與電子系統(tǒng)的紐帶。由于需要處理的信號種類不同,我們可以看到,模擬 IC 在產(chǎn)品生命周期、生產(chǎn)工藝、設(shè)計門檻以及相關(guān)輔助工具上,都與數(shù)字 IC 之間有 較大的區(qū)別。

產(chǎn)品生命周期長,迭代慢。數(shù)字 IC 強(qiáng)調(diào)運算速度與成本比,摩爾定律的 核心就是設(shè)計者們追求更高性價比的運算速率,故新工藝、新算法層出 不窮,生命周期只有 1-2 年;模擬 IC 與之相反,強(qiáng)調(diào)的是高信噪比、低失真、低功耗及穩(wěn)定性,所以產(chǎn)品一經(jīng)推出,往往具備較長久的生命力, 迭代周期較長,而價格也會逐年降低。

生產(chǎn)工藝因需求不同而多樣化。CMOS 工藝由于發(fā)展完備,制程不斷縮 小成為數(shù)字 IC 采用的主流。但模擬 IC 由于往往需要高電壓、低失真、 高信噪比的需求,CMOS 工藝驅(qū)動能力較差,很難滿足模擬電路需求。

模擬 IC 早期使用 Bipolar 工藝,但是 Bipolar 工藝功耗大,因此又出現(xiàn) BiCMOS 工藝,結(jié)合了 Bipolar 工藝和 CMOS 工藝兩者的優(yōu)點。另外還 有 CD 工藝,將 CMOS 工藝和 DMOS 工藝結(jié)合在一起。而 BCD 工藝則 是結(jié)合了 Bipolar、CMOS、DMOS 三種工藝的優(yōu)點。在高頻領(lǐng)域還有 SiGe 和 GaAS 工藝。這些特殊工藝需要晶圓代工廠的配合,同時也需要 設(shè)計者加以熟悉,所以一般模擬 IC 廠大部分仍采用 IDM 模式。

與電子元器件關(guān)系緊密,設(shè)計匹配布局復(fù)雜。模擬 IC 的低噪聲、低失真 需求需要在設(shè)計布局中考慮結(jié)構(gòu)和元器件參數(shù)彼此的匹配模式,同時在 整個線性工作范圍內(nèi)需要具備良好的電流放大、頻率功率特性。常見的 阻容感元件都會產(chǎn)生失真,而在數(shù)字 IC 設(shè)計過程中,由于二值特性,則 不需要考慮相關(guān)影響。在高頻范圍內(nèi),某些射頻 IC 的性能還與布線密切相關(guān),所以模擬 IC 的設(shè)計者需要熟悉大部分的電子元器件特性,設(shè)計門 檻較高。

輔助工具少,經(jīng)驗知識要求高。由于模擬 IC 設(shè)計需要熟悉大部分的元器 件特性及不同的生產(chǎn)制造封裝工藝,這使得模擬 IC 從業(yè)者準(zhǔn)入門檻更 高,積累經(jīng)驗時間往往在 10 年以上。模擬 IC 在不同場景下的通用性往 往不強(qiáng)。牽涉性能指標(biāo)更多,穩(wěn)定性及認(rèn)證周期更廠,這導(dǎo)致可以借助 的 EDA 工具數(shù)量更少,對設(shè)計者的自身經(jīng)驗要求更高。所以在模擬 IC 行業(yè)中,豐富的設(shè)計經(jīng)驗(或者也叫 Know-how)更加重要。

1.3、 模擬芯片產(chǎn)品種類繁多、應(yīng)用豐富

結(jié)合電子系統(tǒng)示意圖表,根據(jù)功能的不同(傳輸弱電信號/強(qiáng)電能量),我們 一般可以把模擬器件大致分為信號鏈和電源鏈兩大類。信號鏈主要是指用于處理 信號的電路,而電源鏈主要用于管理電池與電能的電路。信號鏈主要包括比較器、 運算放大器 OPA、ADDA、接口芯片等;電源鏈主要包括 PMIC、ADC、DAC、PWM、 LDO 穩(wěn)壓器和驅(qū)動 IC 等。在高頻信號部分,射頻器件由于技術(shù)迭代快、出貨量大 等,經(jīng)常被單獨分類討論。

按照下游產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行劃分,我們也可以將模擬 IC 產(chǎn)品分為通用標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品 SLIC 和專用標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 ASSP。

其中 SLIC(Standard Linear IC)應(yīng)用于不同場景中,設(shè)計性能參數(shù)不會特 定適配于某類應(yīng)用,按產(chǎn)品類型一般包括五大類,信號鏈路的放大器 Amp、信號 轉(zhuǎn)換器 ADC/DAC、通用接口芯片、比較器,電源鏈路中的穩(wěn)壓器都屬于此類。產(chǎn) 品細(xì)分品類最多,生命周期最長,市場十分穩(wěn)定。

ASSP(Application Specific Standard Product)則根據(jù)專用的應(yīng)用場景進(jìn) 行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計,一般集成了數(shù)字以及模擬 IC,復(fù)雜度和集成程度更高,有的時候 也叫混合信號 IC。典型的 ASSP 產(chǎn)品包括手機(jī)中的射頻器件,交換機(jī)中物理層的 接口芯片,電池管理芯片以及工業(yè)功率控制芯片等等。ASSP 一般按照下游應(yīng)用場 景劃分為五大類,包括汽車電子、消費電子、計算機(jī)、通信以及工業(yè)市場,通常 由于針對特定場景進(jìn)行開發(fā),附加價值及毛利率較高。

2、 模擬市場:穩(wěn)定規(guī)模下的暗潮洶涌

2.1、 全球模擬 IC 市場:規(guī)模穩(wěn)定,21 年開啟高增長

復(fù)盤過去 15 年的半導(dǎo)體行業(yè)各個細(xì)分領(lǐng)域市場規(guī)模及增速,我們發(fā)現(xiàn)模擬 IC 市場規(guī)模穩(wěn)定,不受下游某些市場短期波動的影響,市場波動幅度較小。模擬芯片 也是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的晴雨表,與宏觀經(jīng)濟(jì)變化密切相關(guān),周期性變動相對較弱。

歷經(jīng)從 50 年代開始的不斷發(fā)展,模擬芯片已成為全球規(guī)模近 600 億美元的 產(chǎn)業(yè)。根據(jù) WSTS 及 Statista 數(shù)據(jù)統(tǒng)計及預(yù)測,2020 年全球模擬 IC 市場規(guī)模達(dá) 到 557 億美元,同比 2019 年增長 3.3%,全年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 4404 億美元, 模擬 IC 市場占比為 12.6%。隨著全球疫情逐漸得到控制,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也迎來復(fù)蘇, 其中 5G 通信、汽車電子等應(yīng)用場景將加速推動模擬 IC 市場發(fā)展,預(yù)計 2021 年 模擬芯片市場規(guī)模可以達(dá)到 640 億美元,同比增長 15.1%,高于半導(dǎo)體行業(yè)整體 增速。考慮模擬芯片賽道發(fā)展穩(wěn)定,受下游景氣度影響較小的特點,未來將成為 半導(dǎo)體行業(yè)的細(xì)分黃金賽道。

根據(jù) IC Insights 預(yù)測,未來五年(20-25 年)整個集成電路行業(yè)增速受到下 游汽車電子、5G 通信的應(yīng)用場景的帶動作用,銷售額復(fù)合增速將達(dá)到 8.0%,高于半導(dǎo)體行業(yè)整體增速;其中模擬、邏輯和存儲 IC 市場增速將分別達(dá)到 8.2%、 9.1%和 9.9%,是集成電路細(xì)分市場中復(fù)合增速最快的三個賽道。

模擬 IC 的下游應(yīng)用場景包括通信、工業(yè)控制、汽車電子、消費類和政府軍事 等用途,其中最大的下游應(yīng)用是通信類市場,典型產(chǎn)品如基站信號鏈、射頻 IC 等 等,2020 年占比份額達(dá)到 36.5%。汽車電子近五年(16-20 年)受益于新能源車 的下游需求發(fā)展,增長最為迅猛,已經(jīng)成為下游第二大應(yīng)用場景,市場份額占比 達(dá)到 24.0%。

中國已成世界最大模擬 IC 市場,自給率仍然偏低,替代空間巨大。根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2020 年亞洲模擬 IC 市場銷售額占比已經(jīng)接近全球的 70%,其中中國 大陸市場占比達(dá)到 36%。按照 557 億美元全球規(guī)模測算,中國模擬 IC 市場規(guī)模 已經(jīng)達(dá)到 200 億美金。盡管近些年大量人才回流,本土模擬 IC 廠商陸續(xù)崛起,部 分高端產(chǎn)品領(lǐng)域甚至超過世界先進(jìn)水平,但是目前國產(chǎn)模擬廠商銷售規(guī)模只有 25 億美金左右,自給率僅為 12%,未來尚存較大國產(chǎn)替代空間。

2.2、 競爭格局:穩(wěn)定市場規(guī)模下的暗潮洶涌

產(chǎn)品種類繁多,細(xì)分市場復(fù)雜。按照產(chǎn)品類別進(jìn)行分類,模擬 IC 市場可以分 為信號鏈及電源鏈兩大類,并且可以進(jìn)一步劃分為通用產(chǎn)品以及專用標(biāo)準(zhǔn)品兩大 類。依據(jù) Oppenheimer 的統(tǒng)計,2020 年全部模擬 IC 市場中,信號鏈產(chǎn)品占比約 為 47%,電源鏈產(chǎn)品占比達(dá)到 53%。

信號鏈:專用產(chǎn)品居多,射頻 IC 占比最大。在信號鏈產(chǎn)品中,ASSP 專用品 主要由射頻 IC 和音視頻驅(qū)動 IC 構(gòu)成,針對通信、消費等場景定制化設(shè)計開發(fā)模 組及分立器件,占比達(dá)到 30.9%。而在通用產(chǎn)品上,信號鏈主要則包括通用放大 器 OPA、轉(zhuǎn)換芯片 ADC 及 DAC 以及各類接口芯片等。

電源鏈:通用專用占比近似,整體規(guī)模增速快于信號鏈。在電源鏈產(chǎn)品中, 通用電源管理產(chǎn)品包括各類 LDO 穩(wěn)壓器、DCDC 轉(zhuǎn)換器等,適用于各類電源管理 場景的電壓轉(zhuǎn)換,占比達(dá)到 29%;而專用電源管理芯片則包括電池管理芯片、計 算機(jī)監(jiān)控電路和功率、LED 驅(qū)動 IC 等等,針對具體場景的高壓電路進(jìn)行特質(zhì)化設(shè) 計,規(guī)模占比達(dá)到 24%。

市場格局分散,TI 領(lǐng)銜“一超多強(qiáng)“格局。德州儀器 TI 作為發(fā)明集成電路概 念的廠商,2020 年模擬業(yè)務(wù)收入達(dá)到 109 億美元,在整體市場跌幅較大前提下銷 售額穩(wěn)定增長,市占率達(dá)到 19%,是當(dāng)之無愧的模擬芯片龍頭廠商。過去 30 年 間,TI 維持信號鏈產(chǎn)品競爭力,大力布局電源管理類產(chǎn)品,各類模擬芯片類別超 過 14 萬鐘,毛利率穩(wěn)定在 60%以上。不斷整合并購帶來的廣泛產(chǎn)品線,自建 IDM 迅速匹配下游特定場景進(jìn)行快速設(shè)計應(yīng)用的能力,是德州儀器持續(xù)引領(lǐng)模擬行業(yè) 發(fā)展,形成“一超多強(qiáng)”格局的關(guān)鍵。

模擬 IC 市場發(fā)展超過 50 年,產(chǎn)品迭代較慢、生命周期長,路徑依賴特征不 強(qiáng),需要長期積累經(jīng)驗,且下游應(yīng)用場景紛繁復(fù)雜,難以形成壟斷,全球模擬芯 片 Top 10 廠商合計市占率一直維持在 55%-60%左右,除部分外圍廠商占據(jù)特定 市場之外,頭部廠商格局穩(wěn)定,在各自擅長的信號鏈及電源領(lǐng)域和細(xì)分市場中, 擁有自己擅長的模擬產(chǎn)品。2015 年至今,模擬市場以 TI 為首,ADI 憑借領(lǐng)先的信 號鏈能力緊隨其后,英飛凌、ST、Sky、NXP 等公司各自在功率器件、射頻產(chǎn)品 市場中擁有一席之地,形成穩(wěn)定的“一超多強(qiáng)”格局。

穩(wěn)定市場格局,并購暗潮洶涌,集中化趨勢凸顯。

90 年代之前,整個模擬芯片行業(yè)以信號鏈芯片為主,下游應(yīng)用多為通信及工 業(yè)類場景,日本的東芝、松下、日立,美國的 TI、國家半導(dǎo)體、摩托羅拉,歐洲 的飛利浦、西門子等公司基于各自的技術(shù)特點及主要客戶需求占領(lǐng)細(xì)分市場,行 業(yè)格局及其分散,頭部前十名廠商市場份額基本相同,排名第一的國家半導(dǎo)體僅 占據(jù)市場 7%的份額。

1996-2000 年,TI 乘電源管理發(fā)展東風(fēng),轉(zhuǎn)型大力發(fā)展模擬芯片業(yè)務(wù),陸續(xù) 收購 Silicon Systems、Unitrode、Power Trends 以及 Burr-Brown,2005 年市 場份額躍居第一;到了 2011 年,TI 為了進(jìn)一步擴(kuò)大其在模擬領(lǐng)域中的地位,又 斥資 65 億美元收購 1995 年排名第三美國國家半導(dǎo)體(National),此番收購后, TI 在通用模擬器件的市場份額達(dá)到 17%,大大超越后面的競爭對手,奠定了如今 他們在模擬芯片市場中不可撼動的地位。

2005-2015 十年間,市場格局相對比較穩(wěn)定,頭部前十廠商由 TI 獨領(lǐng)風(fēng)騷, 但并購傳言四起,格局暗流涌動。2015 年,ADI 收購排名第七的 Linear 公司,一 舉超越英飛凌成為僅次于 TI 的第二大模擬廠商,市占率達(dá)到 6%,并憑借累計的 信號鏈技術(shù)能力對 TI 的統(tǒng)治發(fā)起沖擊;2020 年,ADI 再次斥資 210 億美元收購 排名第七的美信,彌補(bǔ)電源鏈芯片方面技術(shù)能力的不足,市占率突破 10%。

除此外,2015-2021 年期間,其他頭部廠商同樣通過并購繼續(xù)擴(kuò)張在模擬各 個下游領(lǐng)域的影響力。英飛凌以 90 億美元收購賽普拉斯,拓展汽車芯片產(chǎn)品類別; 瑞薩電子陸續(xù)收購了 intersill、IDT 以及 Dialog,不斷拓展混合信號、功率半導(dǎo)體 以及傳感器處理 IC 等產(chǎn)品市場,打入通信、汽車、工業(yè)等新領(lǐng)域;

即使前十大廠商之間的并購比較罕見,TI 及 ADI 的領(lǐng)先地位穩(wěn)固,然而模擬 市場天生重經(jīng)驗,輕路徑依賴,人才至上的特點決定了其并購發(fā)展的重要性,頭 部廠商借助規(guī)模及利潤優(yōu)勢,憑借收購不斷拓展產(chǎn)品和技術(shù)邊界,搶占新興下游 專用市場。2019 年,前十大廠商份額合計首次突破 60%,達(dá)到 67%,而隨著疫 情的進(jìn)一步影響,模擬市場非頭部公司處境較差,20 年下半年開始的晶圓產(chǎn)能缺 貨問題又將進(jìn)一步壓縮沒有 IDM 廠房的模擬廠商份額,預(yù)計未來整體模擬市場格 局將進(jìn)一步集中化,頭部廠商不斷收購整合其他廠商剝離的模擬類業(yè)務(wù),快速發(fā) 展壯大。

3、 信號鏈:各類信號的采集、傳輸與轉(zhuǎn)換

3.1、 信號鏈:系統(tǒng)中信號從輸入到輸出的路徑

廣義定義上,一條完整的信號鏈(Signal Chain),指的是信號從輸入到輸 出的路徑。在輸入端,自然界中存在的聲、光、電磁波等連續(xù)的模擬信號,經(jīng)過 傳感器的采集和前端器件的轉(zhuǎn)換形成連續(xù)電信號進(jìn)入電子系統(tǒng),再通過各類模擬 芯片的處理轉(zhuǎn)換為以 0 和 1 表示的數(shù)字信號,進(jìn)入邏輯和存儲 IC 中,通過應(yīng)用 軟件進(jìn)行各種運算處理;在輸出端,數(shù)字處理結(jié)果經(jīng)由模擬芯片進(jìn)行放大,轉(zhuǎn)換 為模擬信號在自然界中傳輸,或者經(jīng)由驅(qū)動電路和電源器件對外做功。

在模擬芯片領(lǐng)域,我們往往將討論范圍縮小至電子系統(tǒng),信號鏈模擬芯片不 包括聲光電傳感器(分立器件范疇)和對外輸出的驅(qū)動電路(電源 IC 范疇),一 般是指擁有對模擬信號進(jìn)行收發(fā)、轉(zhuǎn)換、放大、過濾等處理能力的集成電路。在 信號的測量及保護(hù)電路部分,常見的模擬 IC 包括線性放大器 Amp 和多路復(fù)用器 Mux(也可以叫開關(guān));在信號采集和處理部分,連續(xù)信號經(jīng)過轉(zhuǎn)換器 ADC 成為 數(shù)字信號,進(jìn)入微處理器 DSP 進(jìn)行處理;輸出的數(shù)字信號通過合成、DAC 轉(zhuǎn)換, 進(jìn)入到驅(qū)動電路中對外做功或傳輸。

模擬 IC 根據(jù)其功能可以分為信號鏈產(chǎn)品和電源鏈產(chǎn)品,根據(jù) IC Insight 的數(shù) 據(jù),2019 年信號鏈產(chǎn)品在整個模擬 IC 行業(yè)中占比為 47%,主要包括線性產(chǎn)品、 信號轉(zhuǎn)換器、接口芯片等產(chǎn)品。

根據(jù) IC Insight 的預(yù)測,全球信號鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模從 2020 年開始復(fù)蘇,2020-2023 年的年均復(fù)合增長率約為 6%,低于整個模擬行業(yè) 8%的復(fù)合增速。但是由于信號 鏈產(chǎn)品在模擬 IC 中不可替代的作用,下游應(yīng)用工業(yè)、汽車、通信等行業(yè)的需求將繼續(xù)上升,ADI 和 TI 等頭部廠商繼續(xù)加碼研發(fā),該領(lǐng)域在未來依舊是各大廠商重 要發(fā)展基點。

兩極格局,ADI 和 TI 領(lǐng)跑信號鏈產(chǎn)品,二者在各細(xì)分領(lǐng)域市場份額之和超 50%。自 2000 年后,ADI 通過一系列并購不斷提高其在信號鏈產(chǎn)品的資源整合能 力,目前 ADI 在線性產(chǎn)品和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換芯片已位于行業(yè)第一。近年來 TI 在電源管理 芯片領(lǐng)域不斷加碼,信號鏈產(chǎn)品在總營收中占比逐漸下降,目前 TI 在接口芯片占 據(jù)半壁江山。因此,信號鏈產(chǎn)品將在相當(dāng)長時間內(nèi)呈現(xiàn)兩極競爭格局。

3.2、 線性產(chǎn)品 Linear Products:信號鏈傳輸?shù)幕A(chǔ)

線性產(chǎn)品基于運算放大器 OPA 開發(fā),是整個模擬電路的基礎(chǔ),由于運算 放大器的輸入輸出信號一般呈現(xiàn)線性關(guān)系,故采用“線性”一詞命名。線性 的應(yīng)用非常廣泛,可用于信號的放大、比較、差分等運算關(guān)系,構(gòu)成了模擬 電路的基礎(chǔ)。常見的線性產(chǎn)品包括信號放大器、比較器、差分放大器、運算 放大器及各類音、視頻放大器、有源濾波器等等。

運算放大器 Operation Amplifier:一種可以進(jìn)行數(shù)學(xué)運算的放大 電路,由三極管構(gòu)成,不僅可以放大信號,同時也可以進(jìn)行加減乘 除以及微積分等數(shù)學(xué)運算,是典型的信號鏈通用標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,應(yīng)用領(lǐng) 域廣泛,便于集成使用。

差分放大器 Differencial Amplifier:差分放大器將兩個輸入端電壓 信號以固定增益放大,一般具有共模抑制作用,具有出色的輸出增 益和相位匹配功能,一般用于信號傳輸或者 ADC 驅(qū)動等場景。

比較器 Comparator:對兩個或多個信號進(jìn)行比較,確定大小關(guān)系 并排列順序的電路叫比較器。比較器比較輸入信號的電壓高低,輸 出 0/1 的數(shù)字信號,一般應(yīng)用于特定的通信或消費類便攜終端中。

視頻、音頻放大器:適用于各類電子設(shè)備中對處理視頻、音頻信號 有較高要求的應(yīng)用場景。一般為運算放大器和各類無源器件的組合, 是復(fù)雜的專用產(chǎn)品,具有濾波、抗干擾的功能,能夠快速清晰的提 升信號強(qiáng)度,去除噪聲。

有源濾波器:與無源型不同,有源濾波器利用三極管的截止功能進(jìn) 行設(shè)計,根據(jù)響應(yīng)頻段的不同可以分類低通、高通及帶通等等,一 般應(yīng)用于各類通信場景的射頻電路中。

線性產(chǎn)品是信號鏈模擬集成電路產(chǎn)品的代表性器件,其重要產(chǎn)品放 大器和比較器則是 2019 年信號鏈芯片中市場規(guī)模占比最高的品類, 2020 年銷售額在 30.96 億美元,占信號鏈模擬芯片市場規(guī)模的 39%。 放大器及比較器屬于通用產(chǎn)品,行業(yè)空間穩(wěn)定,根據(jù) Statista 預(yù)測,2027 年市場規(guī)模有望達(dá)到 43 億美元,2020-2027 年復(fù)合增速為 4.8%。

線性產(chǎn)品市場由亞德諾和德州儀器二分天下。以在信號鏈模擬芯片 市場規(guī)模中占比最高的放大器和比較器為例,根據(jù) Databeans 的最新報 告,2019 年亞德諾和德州儀器在放大器和比較器領(lǐng)域的全球銷售收入分 別為 10.94 億美元、9.08 億美元,營收超過其他所有廠商之和。由于信 號鏈技術(shù)壁壘相對較高,目前全球市場份額排名前十的廠商均來自歐日 美,中國企業(yè)布局相對較少,僅有思瑞浦表現(xiàn)較突出,位居全球銷售第 12 名和亞洲區(qū)銷售第 9 名。

3.3、 信號轉(zhuǎn)換器 Converter:模擬與數(shù)字信號的橋梁

信號轉(zhuǎn)換器是連接模擬與數(shù)字信號的橋梁。轉(zhuǎn)換器芯片以模數(shù)轉(zhuǎn)換器 ADC 及數(shù)模轉(zhuǎn)換器 DAC 為基礎(chǔ),在之上延伸出各類場景的專用標(biāo)準(zhǔn)芯片,例 如電壓頻率變換器、音頻轉(zhuǎn)換器和觸摸屏控制器等等。信號轉(zhuǎn)換器是將模擬 (連續(xù))信號與數(shù)字(離散)信號進(jìn)行轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵,是混合信號系統(tǒng)中必備 的器件,廣泛使用在工業(yè)、通信(射頻)、汽車、醫(yī)療等領(lǐng)域。在使用中,一般行業(yè)內(nèi)也會根據(jù)其數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換精度和采樣速率分類,稱之為高/低精度、高 /低速轉(zhuǎn)換器。

模數(shù)轉(zhuǎn)換器 ADC:負(fù)責(zé)以連續(xù)的時間間隔測量信號電壓以獲取連續(xù) 的模擬信號并將其轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號的器件。通過 ADC 將多數(shù)無法被 數(shù)字系統(tǒng)識別與處理的模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,可以提高信號分 析能力,實現(xiàn)更優(yōu)質(zhì)的存儲方式和更精確的傳輸。一般適用于數(shù)字 傳感器芯片、傳統(tǒng)封裝片、集成電路、SOC 芯片等各類涉及數(shù)字處 理的應(yīng)用場景。

數(shù)模轉(zhuǎn)換器 DAC:負(fù)責(zé)將數(shù)字信號轉(zhuǎn)換成模擬信號的器件,主要特 性指標(biāo)包括分辨率、轉(zhuǎn)換速度、轉(zhuǎn)換誤差等,模數(shù)轉(zhuǎn)換器中一般都 要用到數(shù)模轉(zhuǎn)換器,廣泛應(yīng)用于各種數(shù)字系統(tǒng)中。

電壓頻率變換器:是將頻率輸入信號轉(zhuǎn)換為與其對應(yīng)的模擬電壓幅 值輸出信號的器件,適合模數(shù)轉(zhuǎn)換、長期積分、線性頻率調(diào)制和解 調(diào)以及頻率電壓轉(zhuǎn)換應(yīng)用,一般適用于儀器儀表、工業(yè)和自動化等 領(lǐng)域。

音頻轉(zhuǎn)換器:包括將數(shù)字音頻編碼轉(zhuǎn)換為模擬音頻聲音的音頻數(shù)模 轉(zhuǎn)換器和與之相反的音頻模數(shù)轉(zhuǎn)換器,一般應(yīng)用于汽車音響、家庭 影院、消費類音頻設(shè)備和個人計算機(jī)(PC)等領(lǐng)域。

觸摸屏控制器:指可觸控式的屏幕器件,由觸摸時的檢測部件和觸 摸屏里的控制部件組成,分為采用電阻技術(shù)、表面聲波技術(shù)和電容 技術(shù)三類觸摸屏,廣泛應(yīng)用于消費電子產(chǎn)品、汽車、其他產(chǎn)品的人 機(jī)接口應(yīng)用等領(lǐng)域。

根據(jù) Statista 統(tǒng)計,2020 年 ADC/DAC 市場規(guī)模約為 36.72 億美元,預(yù) 計到 2021 年,全球數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器市場規(guī)模可達(dá) 38.49 億美元。未來在 5G、人 工智能、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等新興應(yīng)用的驅(qū)動下,相關(guān)產(chǎn)品或技術(shù)對 ADC/DAC 芯片的需求得到強(qiáng)有力支撐,OPCO 預(yù)測數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器市場未來將保持約 3% 的年復(fù)合增長率,市場前景比較樂觀。

全球數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器市場被美企巨頭壟斷,國產(chǎn)芯片企業(yè)市場份額少。全球 ADC /DAC 市場主要被以美國公司 TI、ADI 為首的幾家跨國大企業(yè)所壟斷, 價格高,供貨周期長。其中,ADI 是數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器龍頭,2018 年市占率約為 38%, 長期領(lǐng)先于競爭對手,同年 TI 占比約為 21%,CIRRUS 占 16%,QUALCOMM 占 6%, MAXIM 占 8%,MICROCHIP 占 2%,國內(nèi)廠商份額占比較低。

國產(chǎn) ADC/DAC 芯片發(fā)展仍面臨多重困境。目前國內(nèi)做 ADC/DAC 的主要 力量有國家骨干研究所、高校科研團(tuán)隊、海歸創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊等,應(yīng)用主要面向軍 工、航空航天、相陣控雷達(dá)設(shè)備等領(lǐng)域,雖然在高精度 ADC 自研芯片等領(lǐng)域取得了一定的成就,但國產(chǎn) ADC/DAC 芯片仍然面臨研發(fā)周期長、試錯成本高、 資金需求大、國內(nèi)模擬集成電路教育水平較低的重重困境。

國產(chǎn)替代浪潮漸起,本土數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器企業(yè)迎來良好歷史機(jī)遇。早期國內(nèi) 的設(shè)備廠家出于性能、質(zhì)量等多方面的考慮,只選用以 TI 和 ADI 為主的國 外知名廠家的 ADC/DAC 產(chǎn)品。自華為事件及中美貿(mào)易摩擦以后,國內(nèi)的設(shè) 備廠家逐漸開始采購國產(chǎn)芯片,以思瑞浦、矽力杰為首的本土企業(yè)在 ADC/DAC 國產(chǎn)替代方面潛力巨大。

3.4、 接口芯片 Interface:不同電路間的溝通橋梁

接口芯片是接口電路中的重要組成部分,在信號鏈中充當(dāng)“信使”的功 能。接口電路是連接兩個硬件設(shè)備的電路,是信號鏈中連接不同電路設(shè)備的 重要橋梁,在模擬 IC 中應(yīng)用比較廣泛,因而接口芯片也被大量應(yīng)用在模擬電 路中。根據(jù)應(yīng)用場景的延伸,我們按功能可把接口芯片分為電路保護(hù)、隔離、 電平轉(zhuǎn)換器、多路復(fù)用器等等。

電路保護(hù):在功率密度增大、器件小型化、保護(hù)要求及時準(zhǔn)確精細(xì)、 防范等級提高等一系列綜合要求下,此類產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于集成電 路中,充當(dāng)電路中電壓、電流等指標(biāo)的“安全閥“,是針對 ESD、 浪涌、過壓、過流和 EMI 的電路保護(hù)。

隔離器 ISO:電路中的隔離器是利用電隔離將低壓域系統(tǒng)和高壓域 系統(tǒng)兩端在物理層隔開,雖然電流無法直接通過,但信號和能量仍 可由其它方式傳遞,目前比較常用的隔離技術(shù)為數(shù)字隔離。根據(jù)目 的,我們可以把隔離分為安全隔離(保障人員及設(shè)備安全)和功能 隔離(提高電路的抗干擾能力)。

電平轉(zhuǎn)換器:是一個電壓轉(zhuǎn)換裝置,主要作用是將輸入信號從一個 電壓域切換到另一個電壓域,用于解決不同電源域提供的不同器件 之間的不兼容問題,產(chǎn)品類型包括通用、自動雙向和單向電平轉(zhuǎn)換 器。

多路復(fù)用器 MUX:是一種能接收多個輸入信號,并按每個輸入信號 可恢復(fù)方式合成單個輸出信號的信號鏈產(chǎn)品,它能以各種方式顯著 影響信號鏈的性能。例如,導(dǎo)通電容可能導(dǎo)致通道之間的串?dāng)_、導(dǎo) 通電阻的信號和溫度的相關(guān)變化可能導(dǎo)致信號失真、多路復(fù)用器的 電容和電阻一起可限制信號帶寬。因此,多路復(fù)用器在信號鏈整體 性能的改善上有著重要作用。

接口芯片是連接集成電路中不同器件的關(guān)鍵設(shè)備,是模擬芯片市場 中份額占比較小的產(chǎn)品,通用類接口芯片市場份額占比約為 3.8%。根據(jù) IC Insights 的預(yù)測,預(yù)計 2020 年其市場規(guī)模為 23.82 億美元。隨著未 來電子元器件模組化能力的提高,接口芯片的使用率將進(jìn)一步下降。接 口芯片的市場規(guī)模增速相比其它模擬產(chǎn)品更為緩慢,在未來的市場占比 將繼續(xù)下降。

TI 領(lǐng)跑混合信號賽道,接口芯片優(yōu)勢強(qiáng)大。TI 是老牌模擬巨頭,常 年在該行業(yè)處于領(lǐng)先位置,產(chǎn)品豐富度和研發(fā)能力均為行業(yè)第一,根據(jù) Gartner 的數(shù)據(jù),2018 年德州儀器占有約 46%的市場份額。ADI 近年來 通過并購 Maxim 和凌特使得其在接口芯片領(lǐng)域的實力躍居第二,產(chǎn)品種 類豐富度不斷提高。除了 TI 和 ADI,安美森、恩智浦等半導(dǎo)體廠商也在 該領(lǐng)域有產(chǎn)品布局。

4、 電源鏈:效率需求催生的龐大產(chǎn)業(yè)鏈

4.1、 電源鏈:能量分配與控制中樞,模擬芯片兵家必爭之地

隨著集成電路工藝的發(fā)展,摩爾定律下晶體管尺寸逐漸縮減,同樣面積的芯 片上承載的晶體管數(shù)量快速增長,這在使得芯片性能增加的同時,所需的巨大功 耗也逐漸成為了電子設(shè)備所不得不考慮的問題。由于電池能量密度的提升需要材 料學(xué)與化學(xué)的重大突破,而芯片低功耗的研究也逐漸趨于飽和,能耗比發(fā)展接近 瓶頸。縱觀整個電子系統(tǒng),當(dāng)電池和負(fù)載都很難再有突破時,電源鏈芯片的重要 性日益凸顯。

電源鏈芯片是管理電子設(shè)備能量供應(yīng)的心臟,功能電子設(shè)備電源的管理、監(jiān) 控以及分配使用等。只要涉及到電子設(shè)備能量使用場景,就存在電源鏈芯片的應(yīng) 用空間。不同于信號鏈產(chǎn)品是信息進(jìn)行傳遞的途徑,電源鏈產(chǎn)品應(yīng)用在電壓、電 流較高的高功率電路中,用來進(jìn)行能量的傳遞和對外做功,其性能優(yōu)劣和可靠性 對電子設(shè)備的性能和可靠性有著直接影響,一旦失效將直接導(dǎo)致電子設(shè)備停止工 作甚至損毀,是電子設(shè)備中的關(guān)鍵器件。電源鏈產(chǎn)品需要滿足高穩(wěn)定性、低功耗 的要求,同時依據(jù)下游場景需求定制化開發(fā),產(chǎn)品種類繁多。

所有電子設(shè)備都有電源,但是對電源的要求往往各異,為了發(fā)揮電子系統(tǒng)的 性能,匹配的電源管理方案就變得愈發(fā)重要。按照產(chǎn)品功能進(jìn)行分類,我們可以 將電源鏈產(chǎn)品分為電源管理芯片 PMIC 以及驅(qū)動芯片 Driver 兩大類;其中電源管 理芯片包括穩(wěn)壓器(低壓非隔離)Regulator、控制器&轉(zhuǎn)換器 Controller(高壓 隔離電源)、調(diào)制芯片(PWM、PFC 等)以及各類電池管理 IC、電路監(jiān)控器等; 驅(qū)動芯片用于分配使用電能,使其驅(qū)動各類設(shè)備對外做功,包括 LED 驅(qū)動芯片、 柵極驅(qū)動芯片、電機(jī)驅(qū)動器、功率開關(guān)及 GaN 驅(qū)動芯片等。由于電源管理 IC 的 大量發(fā)展,功率半導(dǎo)體有時也會叫做電源管理半導(dǎo)體,而隨著更多集成電路進(jìn)入 電源領(lǐng)域,電源鏈產(chǎn)品才逐漸單獨成為模擬芯片的一個重要品類。

電源鏈產(chǎn)品占據(jù)模擬芯片半壁江山,下游需求引領(lǐng)市場高速增長。根據(jù) Semiconductor 統(tǒng)計,2018 年整體電源鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模在 250 億美元左右。隨著新 能源汽車、5G 通信、物聯(lián)網(wǎng)等市場持續(xù)成長,全球電源管理芯片市場將持續(xù)受益。 據(jù) Transparency Market Research 預(yù)測,新興應(yīng)用需求將持續(xù)引領(lǐng)市場高增長, 預(yù)計 2026 年全球電源管理芯片市場規(guī)模將達(dá)到 565 億美元,銷售額復(fù)合增速達(dá) 到 10.69%(2018-2026 年)。

國內(nèi)市場穩(wěn)定增長,進(jìn)口產(chǎn)品仍占主導(dǎo)地位。據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計,2012-2018 年,國內(nèi)電源管理芯片行業(yè)市場規(guī)模從 430.68 億元增長至 681.53 億元,年復(fù) 合增速達(dá) 7.95%,預(yù)估到 2020 年中國電源管理芯片市場規(guī)模將增長至 860 億元。 目前國內(nèi)市場長期以來被外企和進(jìn)口產(chǎn)品主導(dǎo),電源鏈產(chǎn)品主要份額仍由 TI、瑞 薩、NXP 等廠商占據(jù),隨著國內(nèi)市場新領(lǐng)域拓展及國產(chǎn)替代趨勢,國產(chǎn)電源鏈規(guī) 模將快速增長。

種類繁多,規(guī)模龐大,細(xì)分品類 IC 出貨量第一。電源鏈芯片一直是所有集成 電路芯片中產(chǎn)品最復(fù)雜、出貨量最大的細(xì)分品類。根據(jù) IC Insight 統(tǒng)計,2020 年, 全球 IC 出貨量為 3154 億顆,在細(xì)分的 33 個子行業(yè)中,電源類模擬芯片出貨量為 651 億顆,占比達(dá)到 20.6%;此外出貨量份額排名第 2、3 位的分別是通信及工業(yè) 的模擬 ASSP(專用芯片),20 年出貨量分別為 229 億顆、216 億顆。

歐美廠商占據(jù)大部分電源鏈,競爭格局較為分散。目前,全球電源鏈芯片市 場主要被歐美廠商占據(jù)。根據(jù) Gartner 統(tǒng)計,2018 年,頭部 5 家電源鏈廠商以 TI(21%)為首,合計占據(jù)全球市場份額的 59%。由于電源管理方案在各類細(xì)分 應(yīng)用場景中差異很大,國內(nèi)廠商與歐美大廠之間產(chǎn)品類別、高端技術(shù)及規(guī)模上存 在較大差距。

五大難題制約電子系統(tǒng)發(fā)展,解決方案成為電源鏈發(fā)展趨勢。電源鏈產(chǎn)品自 90 年代開始迅速發(fā)展,源動力在于解決電子系統(tǒng)中電源的各類限制,如功率密度、 低靜態(tài)電流、低噪聲高精度、低 EMI 一級高低壓隔離等。電源鏈?zhǔn)袌鑫磥戆l(fā)展將 在現(xiàn)有基礎(chǔ)上,實現(xiàn)更小面積、更高能耗、更長電池壽命以及更加安全的電源、 信號鏈電路的工作環(huán)境。

4.2、 電源管理 PMIC:電子設(shè)備效率與熱管理的保證

電源管理(Power Management )負(fù)責(zé)電子設(shè)備所需電能的變換、分配、 檢測等管控功能,其性能優(yōu)劣和可靠性對整機(jī)的性能和可靠性有著直接影響,電 源管理芯片一旦失效將直接導(dǎo)致電子設(shè)備停止工作甚至損毀,是電子設(shè)備中的關(guān) 鍵器件。從市場應(yīng)用方面看,電源管理芯片是目前半導(dǎo)體芯片中應(yīng)用范圍最為廣 泛的門類,應(yīng)用于家用電器、手機(jī)及平板、充電及適配器、智能電表、照明、馬 達(dá)、通訊設(shè)備、工控設(shè)備等眾多領(lǐng)域。

隨著通信、汽車、工業(yè)等市場的不斷發(fā)展,不同下游電子設(shè)備對于效率以及 能量管理的需求日趨強(qiáng)烈和多樣化。電源管理芯片從最初單一類型的 DC 轉(zhuǎn)換器及 穩(wěn)壓器開始發(fā)展,越來越多地與設(shè)計中的其他硬件組件結(jié)合在一起,保持效率并 簡化整個系統(tǒng)層面的控制,成為多功能、數(shù)模電路集成化的復(fù)雜芯片 PMIC。

1. 低壓場景-非隔離器件:穩(wěn)壓器 Regulator(包括 DC-DC、LDO 等)

在一些由電池供電的應(yīng)用中,各類芯片和電子元器件無法直接使用電池 電力,需要一個更低或者更高的電壓才能正常運行,而在充放電過程中,電 池的電壓也會發(fā)生變化。電源管理器件可用來監(jiān)控這種未調(diào)節(jié)的電池輸入電 壓并使其保持穩(wěn)定,一般可根據(jù)外部電源電壓的高低分為隔離型與非隔離型 器件。

非隔離式的電源轉(zhuǎn)換方案中,有一條連接輸入接地和輸出接地的 DC 通 路,并共享輸入和輸出接地,這些轉(zhuǎn)換器被稱為穩(wěn)壓器 Regulator,因為它 們可以根據(jù)需要提高、降低或者調(diào)節(jié)電壓,然后把調(diào)整后的電壓提供給系統(tǒng) 子組件使用。根據(jù)所用的電壓轉(zhuǎn)換方式原理不同,穩(wěn)壓器可以區(qū)分為線性穩(wěn) 壓器和開關(guān)式穩(wěn)壓器,設(shè)計工程師將基于輸入電壓、輸出電壓以及所需的電 流負(fù)荷,為其系統(tǒng)設(shè)計選擇適當(dāng)?shù)姆€(wěn)壓器,穩(wěn)壓器屬于電源管理的通用性芯 片產(chǎn)品。

開關(guān)式穩(wěn)壓器利用開關(guān)場效應(yīng)晶體管(FET)將直流(接近恒定)輸入 電壓轉(zhuǎn)換為交流波形(在兩個值之間切換,“開關(guān)”),使用電容和電感重 新轉(zhuǎn)換成輸出電壓不同的直流電。開關(guān)式穩(wěn)壓器通常效率更高、更加靈活、 體積更小,支持比線性穩(wěn)壓器更高的輸出電流。但輸出被調(diào)節(jié)后仍有波紋或開關(guān)噪聲,即使經(jīng)濾波后仍然存在。依據(jù)輸出電壓相較輸入電壓的變化情況, 開關(guān)式穩(wěn)壓器可以分為降壓型、升壓型以及降-升壓型三種,依據(jù)輸入電源的 不同可以靈活應(yīng)用在各類便攜設(shè)備的電源轉(zhuǎn)換應(yīng)用場景。

線性穩(wěn)壓器使用電阻型器件(線性器件)來調(diào)節(jié)輸出電壓,可以將輸入 電壓轉(zhuǎn)換成為不同的輸出電壓。線性穩(wěn)壓器能夠提供無噪聲輸出,非常適合 低功率輸出應(yīng)用。但它們的效率不高,只能用于逐步降低輸出電壓。低壓差 線性穩(wěn)壓器(Low Drop,LDO)是最常用的線性穩(wěn)壓器件,可以在供電電壓 和輸出電壓非常接近時調(diào)節(jié)輸出電壓水平,同時提供最好的電源抑制比及極 低的靜態(tài)電流(待機(jī)),能夠最大限度的提升系統(tǒng)效率,是便攜設(shè)備中最常 用的穩(wěn)壓產(chǎn)品。

2. 高壓場景-隔離器件:轉(zhuǎn)換器&控制器 Iso Power

在各類高電壓的使用場景中,往往需要對高低電壓回路進(jìn)行隔離,也就 是采用變壓器或電容式器件進(jìn)行電力傳輸,高低壓電路之間沒有直接電路接 觸。高壓場景下的電源管理芯片一般使用諧振控制器 LLC,根據(jù)需求及原理 的不同,可以基于 PFC(功率因數(shù)校正)及 PWM(脈沖寬度調(diào)制)等不同控 制原理對高壓管理、轉(zhuǎn)換方案進(jìn)行設(shè)計。

功率因數(shù)校正(PFC,Power Factor Correction)。功率因數(shù)是一種衡量電 能被有效利用程度的方式,也就是有效功率/總耗電量。在電路中,只有電阻型器 件會消耗功率而產(chǎn)生光/熱等能源轉(zhuǎn)換,而容/感負(fù)載只會存儲能量,對外做虛功。 PFC 通過修正電壓與電流的相位差達(dá)到使負(fù)載阻抗近似與電阻型的目標(biāo),一般采用主動式升壓結(jié)構(gòu)(Boost Topology)控制電路電流,實現(xiàn) PFC 提升。工業(yè)、供 電企業(yè)利用 PFC 原理,通過在用電前端提高電壓,負(fù)載端補(bǔ)償控制的方式,使得 用電效率達(dá)到最大化。

脈沖寬度調(diào)制 PWM(Pulse-Width Modulation)是一種利用通過調(diào)制晶體 管柵極偏置,輸出一系列的脈沖波來代替原有正弦波模擬信號的方法。PWM 的優(yōu) 點在于使用數(shù)字式的脈沖開閉代替原有的連續(xù)信號,從而使得信號保持為數(shù)字形 式可將噪聲影響降到最小,被廣泛的應(yīng)用在通信傳輸以及工業(yè)伺服控制領(lǐng)域。

隔離式轉(zhuǎn)換器可以利用 PFC 及 PWM 控制器,控制相應(yīng)的電壓轉(zhuǎn)換器件工作, 按照有源器件的數(shù)量,可以分為單管正激式(Forward)/反激式(Flyback)、 雙管推挽式(Push-pull)/半橋式(Half-Bridge)以及四管全橋式(Full-Bridge) 五類,不同轉(zhuǎn)換器以及控制電路組合成為完整的隔離高壓電源控制轉(zhuǎn)換方案。

如今的 PMIC 通過組合集成高壓轉(zhuǎn)換器、低壓穩(wěn)壓器、各類接口和控制芯片 以及邏輯 IC 產(chǎn)品,可以滿足應(yīng)用中的多種甚至全部電壓調(diào)整、定序以及監(jiān)控功能。 這些多功能 PMIC 依據(jù)下游應(yīng)用場景的需求進(jìn)行 FPGA 定制,從而適用于多種不 同應(yīng)用,消除硬件電路更改的高成本,使得整體電源管理芯片小型化、集成化, 并且減少產(chǎn)品迭代所需要的時間,以便攜設(shè)備場景為基礎(chǔ),快速滲透至工業(yè)、汽 車電子、通信等智能化電源管理需求激增的各個領(lǐng)域。

3. 電池管理 BMS(Battery Manage System)

電池管理芯片是一系列芯片組成針對場景定制化方案的統(tǒng)稱,除通用的 電源管理芯片外,還包括電池充電管理、監(jiān)控電路、電池保護(hù)電路以及電量 顯示芯片等。最初的電池管理芯片多用在便攜式設(shè)備消費場景中的各類鋰電 池中,隨著新能源電動汽車、工業(yè)等領(lǐng)域的需求增長,鋰電池材料技術(shù)的不 斷進(jìn)步,對于高壓場景下 400、800V 的電池管理系統(tǒng)需要綜合更多隔離屏蔽 技術(shù)以及更加先進(jìn)的電池管理芯片,未來發(fā)展空間廣闊。

電池充電管理:結(jié)合各類穩(wěn)壓器技術(shù)以及負(fù)載開關(guān)裝置,實現(xiàn)對電池充 電的高功率密度、低靜態(tài)電流、高散熱性的要求,能夠同時適配 USB, Type-C 等各類接口實現(xiàn)快速充電管理的控制 IC;

監(jiān)控與保護(hù):實時提供電池電壓、溫度和電流的精確讀數(shù),精確的監(jiān)控 可提高電源使用效率,從而延長運行時間并降低電池尺寸和成本。監(jiān)控 保護(hù)電路的應(yīng)用場景從 5V 延伸至 800V 以上,尤其在汽車電動化領(lǐng)域分 布式電池組中有重大意義,決定了能源系統(tǒng)的安全性能。

4.3、 驅(qū)動 Drivers:工作電路與控制電路間的連接樞紐

驅(qū)動電路(Driver Circuit)是位于工作電路(主電路)和控制電路之間,用 來對控制電路的信號進(jìn)行放大的中間電路。驅(qū)動電路基本任務(wù),就是將信息電子 電路傳來的信號按照其控制目標(biāo)的要求,轉(zhuǎn)換為加在電力電子器件控制端和公共 端之間,可以使其開通或關(guān)斷的信號。驅(qū)動電路的實質(zhì)是放大開通及關(guān)閉信號, 最主要的性能指標(biāo)是系統(tǒng)可靠性,上升、下降沿效率以及隔離、電磁屏蔽的功能。

在理想情況下,當(dāng)電源管理芯片能夠輸出足夠高峰值電流信號,且 MOS 管開 閉速度足夠快的情況下,我們可以直接使用 PMIC 芯片輸出 PWM 信號驅(qū)動工作電 路。但是在現(xiàn)實應(yīng)用中,各種復(fù)雜應(yīng)用場景下,對信號上升下降速度要求、峰值 電流以及電路負(fù)載的變化、過高的工作電壓使得需要單獨的驅(qū)動芯片 Driver IC 驅(qū) 動工作電路對外做功。

1. LED 驅(qū)動芯片:生活中大部分的人造光源來自于 LED,MCU 等控制器需 要輸出關(guān)于亮度灰度的 PWM 信號經(jīng)過 LED 驅(qū)動,從而決定其顯示效果。 傳統(tǒng)的驅(qū)動 IC 更多調(diào)控的是電壓信號,而 LED 的二極管特性決定了極小 的電流幅度變化就會對偏壓電流造成極大影響,所以需要使用恒流驅(qū)動 或者 PWM 的模式驅(qū)動 LED 照明。

作為最常見的照明光源,其核心器件 LED 驅(qū)動被廣泛使用在汽車、工業(yè)、 商用照明的場景中,行業(yè)發(fā)展成熟。隨著碳中和宏觀要求的出現(xiàn),節(jié)能趨勢在 LED 驅(qū)動行業(yè)中愈發(fā)顯著,更低功耗、高對比低亮度等指標(biāo)成為 驅(qū)動 IC 的主要技術(shù)發(fā)展方向。

2. 顯示驅(qū)動 IC/面板驅(qū)動:21 世紀(jì)以來,消費電子產(chǎn)品需求快速增長,對平 面顯示(面板)的要求越來越高。目前市面上主流顯示技術(shù)包括 TFT-LCD 以及 OLED,均需要 IC 控制每個像素電極的通斷,控制液晶材料分子排 列變化,從而控制面板的明暗及灰度變化進(jìn)行顯示。在面板驅(qū)動 IC 中, 一般分為柵極驅(qū)動 Gate Driver 和源極驅(qū)動 Source Driver,分別驅(qū)動控 制像素點的 Y 軸及 X 軸,形成二維平面上的顯示控制。

柵極驅(qū)動決定 Y 軸像素位置,決定液晶分子扭轉(zhuǎn)速度,也稱為掃描驅(qū)動/ 行驅(qū)動。由于高壓有源器件難以集成化和小型化,所以柵極驅(qū)動核心技 術(shù)是隔離高壓和快速導(dǎo)通的模擬制程,技術(shù)難度高,經(jīng)驗積累需求較高, 基本只有 TI、Sharp 等少部分廠商能夠提供。

源極驅(qū)動負(fù)責(zé)將導(dǎo)通信號傳遞給需要點亮的像素,也成為數(shù)據(jù)傳輸驅(qū)動/ 列驅(qū)動。源極驅(qū)動牽涉到復(fù)雜的模數(shù)轉(zhuǎn)換功能,對頻率設(shè)計要求較高, 電路設(shè)計復(fù)雜,電壓相對較低。其模擬部分電路需要利用高速 ADC 功能 帶動信號轉(zhuǎn)換,同時需要電荷泵技術(shù)驅(qū)動液晶扭轉(zhuǎn)。

由于不同面積的面板其驅(qū)動 IC 的布局及設(shè)計方式大不相同,驅(qū)動 IC 也成 為整個面板顯示半導(dǎo)體的核心器件,驅(qū)動 IC 的缺貨直接影響到整個顯示 行業(yè)的供需關(guān)系變化,大幅影響面板價格。

3. 電機(jī)驅(qū)動 Motor Drive。電機(jī)驅(qū)動利用柵極驅(qū)動的原理,恒定功率輸出并 控制動力系統(tǒng)旋轉(zhuǎn),是工業(yè)、汽車領(lǐng)域能源轉(zhuǎn)換動力的核心器件。電機(jī) 驅(qū)動的關(guān)鍵性能指標(biāo)有調(diào)速、負(fù)載范圍、隔離性能及可靠性等。在汽車 領(lǐng)域,隨著電動汽車電池性能的快速發(fā)展,異步直流電機(jī)以及永磁無刷 直流電機(jī) BLDC 驅(qū)動技術(shù)快速發(fā)展,承擔(dān)了車輛在各種復(fù)雜場景下加減 速、動力回饋、爬坡及頻繁啟停的功能,技術(shù)附加值極高。

4.4、 下游應(yīng)用:伴隨通信、消費類場景成長,逐步滲透工業(yè)、計算、汽車領(lǐng)域

電源鏈產(chǎn)品存在于所有電子設(shè)備中,基于特定應(yīng)用場景開發(fā)不同集成方案。 從下游應(yīng)用場景來看,電源管理芯片廣泛應(yīng)用于通訊設(shè)備、消費電子、工業(yè)控制、 汽車電子、醫(yī)療儀器等領(lǐng)域,由于移動設(shè)備的快速發(fā)展,通訊及消費電子場景的 電源鏈產(chǎn)品占比較高。電源管理芯片行業(yè)的技術(shù)門檻較之信號鏈低,低端成熟市 場價格競爭激烈,而隨著物聯(lián)網(wǎng)、新能源、AI 計算和自動駕駛等新興應(yīng)用領(lǐng)域的 發(fā)展,電源鏈產(chǎn)品下游逐漸開始從消費類領(lǐng)域向技術(shù)要求高、定制化及附加價值 高的工業(yè)、汽車電子等領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。

相比信號鏈產(chǎn)品,電源鏈產(chǎn)品基于電源管理產(chǎn)業(yè),行業(yè)歷史僅有約 40 年。1975 年,第一款集成 PWM 控制器由 Silicon Generals 公司發(fā)明,成功的將數(shù)字及模擬 器件進(jìn)行片上集成,從而實現(xiàn)了單芯片的開關(guān)電源調(diào)控技術(shù)。80 年代開始,隨著 新技術(shù)(功率因數(shù)校正、準(zhǔn)諧振)、新工藝(BiCMOS、BCD)的不斷涌現(xiàn)和下游 新興場景的快速發(fā)展,電源管理行業(yè)向著小體積、低功耗等目標(biāo)飛速發(fā)展,迅速 擴(kuò)張成為模擬芯片產(chǎn)業(yè)的下游最大市場。

21 世紀(jì)開始,通信需求的飛速增長以及便攜式設(shè)備的出現(xiàn)為電源管理行業(yè)注 入新的活力。在小型便攜設(shè)備如手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、筆記本中,往往 1-2 塊電源管 理芯片以及驅(qū)動芯片就能夠提供復(fù)雜的多路電源,提供集成式的電源管理功能, 所以目前消費類、通信類市場是電源鏈產(chǎn)品的主要應(yīng)用場景;而在未來,隨著工 業(yè)、AioT、計算以及新能源、汽車電子領(lǐng)域電力管理需求不斷增長,電源鏈產(chǎn)品 將快速滲透至這些新興應(yīng)用場景中。

1. 通信市場:受益 5G 基礎(chǔ)建設(shè)迎來高速增長期。通信類市場是目前最大的 電源鏈?zhǔn)袌觯凑障掠卧O(shè)備不同可以分為基站、終端以及路由器市場。隨著 5G 通信標(biāo)準(zhǔn)的變化帶動下游市場的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的逐漸完善,5G 宏基站、微基站的數(shù)量大幅增長,同時電源面對的需求和使用場景也更 加復(fù)雜。

5G 通信場景下,使用更高工作頻段實現(xiàn)高速率低延時;MIMO 和波束整 合技術(shù)對于基站的電源成本和散熱提出挑戰(zhàn);通信設(shè)備往往需要對 3、4、 5G 設(shè)備供電,組合通道更加豐富,包括 UPS、-48V、HVDC 等等。一般 來說,5G 小基站需要 20 顆左右的 PMIC,中型、宏基站需要的 PMIC 數(shù) 量在 60-120 顆之間。基礎(chǔ)設(shè)施的大量建設(shè)以及單機(jī)用量的增長將繼續(xù)帶 動通信市場電源鏈產(chǎn)品快速發(fā)展。

2. 消費類:移動設(shè)備新品類層出不窮,快速迭代的下游需求催生龐大市場。 21 世紀(jì)以來,各類便攜式電子設(shè)備層出不窮,而快速迭代的下游產(chǎn)品也 使得消費類電源鏈產(chǎn)品市場規(guī)模不斷擴(kuò)大,僅次于通信類市場。以手機(jī) 為例,3、4G 智能機(jī)只需要 2-5 顆電源管理 IC,隨著 5G 手機(jī)模塊功能復(fù) 雜化,一臺 5G 智能手機(jī)目前需要至少 8-10 顆電源管理 IC,用于管理攝 像頭、顯示器、射頻和整體電路。

在快充領(lǐng)域,只有搭配 20W 及以上的 PD 快充充電器才能實現(xiàn)全速充電, 且手機(jī)端和充電器端均需裝載快充芯片,由于電壓相對較高,需要同步 搭配穩(wěn)壓器、IsoPower 控制器以及快充協(xié)議電池管理 IC 等等電源鏈芯 片,手機(jī)端及快充端至少需要增加 5-6 顆 PMIC。

除手機(jī)市場外,TWS 及可穿戴設(shè)備等新興產(chǎn)品也不斷拓展消費類電源鏈 產(chǎn)品的邊界。根據(jù) Canalys 預(yù)測,2024 年 TWS 耳機(jī)市場出貨量將超過 5 億部,可穿戴設(shè)備出貨量超過 2.5 億部。小型可穿戴設(shè)備中,電源鏈產(chǎn)品 包含無線充電管理芯片、同步穩(wěn)壓器、LDO、過載電流保護(hù) IC、音頻驅(qū) 動等等不同產(chǎn)品,同時對電源鏈芯片的集成化程度、體積及散熱性能也 提出了更高的要求。下游設(shè)備的新品推出及出貨量增長將繼續(xù)推動消費 類電源鏈產(chǎn)品市場多樣化高速成長。

3. AIoT:百億級別終端數(shù)量帶來廣闊市場空間。隨著通信市場的逐漸成熟, 物聯(lián)網(wǎng)市場設(shè)備連接數(shù)量指數(shù)級增長。根據(jù) IoT Analytics 預(yù)計,2020 年全網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量將達(dá)到 117 億部,首次超過非物聯(lián)網(wǎng)(通信、消 費設(shè)備)涉幣連接數(shù),15-20 年復(fù)合增速達(dá)到 29%,預(yù)計到 2025 年物聯(lián) 網(wǎng)連接設(shè)備數(shù)將超過 309 億部,五年復(fù)合增速為 21%。盡管目前物聯(lián)網(wǎng) 設(shè)備電源鏈產(chǎn)品單機(jī)用量較少,百億數(shù)量級的設(shè)備連接數(shù)也將為 PMIC 產(chǎn) 品帶來廣闊市場空間。

4. 工業(yè)控制類:驅(qū)動電路、高壓控制產(chǎn)品精細(xì)化發(fā)展。工業(yè)領(lǐng)域高壓、高 功率的需求決定了相關(guān)電路能耗極大,這為使用驅(qū)動電路和電源管理 IC 提供了廣闊的發(fā)展空間。電機(jī)消耗能量占據(jù)工業(yè)設(shè)備能量的絕大部分, 諸如隔離開關(guān)、高壓控制電路能夠有效的管理、控制電機(jī)能耗;另一方 面,工業(yè)控制對智能、安全、小型化的追求使得電機(jī)控制器市場飛速發(fā) 展,柵極驅(qū)動器、BLDC 電機(jī)驅(qū)動等產(chǎn)品能夠保證在高壓環(huán)境下驅(qū)動電路 穩(wěn)定、安全的運行。2021 年上半年開始,在安防、工控、LED 領(lǐng)域?qū)δ?效智能管理 IC 的上漲需求導(dǎo)致相關(guān) PMIC 和驅(qū)動 IC 成為市場上芯片缺貨 最嚴(yán)重的細(xì)分品類之一。

5. 新能源及汽車電子:電動汽車高壓應(yīng)用驅(qū)動市場發(fā)展。在車規(guī)市場中, 對模擬芯片的可靠性及穩(wěn)定性要求較高,甚至部分產(chǎn)品需要 0 失效率級別的嚴(yán)苛指標(biāo),故在車規(guī)、航空市場中,相關(guān)電源管理器件的單價往往 較高。

新能源車的發(fā)展離不開電池充電管理以及充電設(shè)施的建設(shè)。在電池管理 系統(tǒng)方案中,除了正常的 DCDC 轉(zhuǎn)換器、LDO 降壓器件,由于電動車電 池組電壓可高達(dá) 400v 以上,還需要對電路進(jìn)行較好的隔離設(shè)計;在充電 樁及電壓轉(zhuǎn)換設(shè)計上,快速充電模塊需要更多的隔離器件,從而將大功 率系統(tǒng)和低壓控制系統(tǒng)以及數(shù)字運算系統(tǒng)分割。電動汽車高電壓、高功 率的工作環(huán)境需要更加嚴(yán)格的 EMI/EMC 屏蔽測試,確保車載低壓電氣系 統(tǒng)和精密的 ADAS 平臺不受到電磁沖擊的影響。

根據(jù) EV Sales 統(tǒng)計,2020 年全球電動車及混動車銷量達(dá)到 312 萬臺, 電動車滲透率從 19 年的 2.5%提升至 4.1%;其中歐洲市場銷量為 140 萬臺,位居地區(qū)分類統(tǒng)計第一名。中國、歐洲、美國地區(qū)市場對于充電 設(shè)施、電動車行業(yè)的政策推動及消費需求都不斷上漲,隨著電動車滲透 率加速上漲,未來有望成為電源鏈芯片的一大重要下游應(yīng)用場景。

5、 海外廠商:需求驅(qū)動技術(shù)進(jìn)步,整合催生模擬龍頭

5.1、 TI:百年歷史模擬龍頭,IC 產(chǎn)業(yè)黃埔軍校

美國德州儀器公司(Texas Instruments,TI),是世界上最大的模擬電路技 術(shù)部件制造商,全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體跨國公司。TI 最初從事軍火供應(yīng),但真正讓 TI 聞名遐邇的是其在信號處理與模擬電路方面的成就。TI 提供模擬技術(shù)、數(shù)字信號 處理(DSP)和微處理器(MCU)等各類芯片,是世界上第一顆集成電路的生產(chǎn) 者,各類半導(dǎo)體人才層出不窮,也被譽(yù)為是半導(dǎo)體業(yè)界的黃埔軍校。

TI 擁有超過 10 萬顆模擬及嵌入式芯片料號,服務(wù)下游超過 10 萬家客戶,累 計布局通信、電子等領(lǐng)域?qū)@^ 5 萬件,市面上幾乎所有的電子設(shè)備中都含有 德州儀器的產(chǎn)品,是當(dāng)之無愧的模擬芯片行業(yè)巨頭。近 30 年以來,德州儀器都保 持了行業(yè)前列的盈利能力和穩(wěn)定性,營收排名一直位于全球前十行列,同時毛凈 利率水平極高。2020 年,德州儀器實現(xiàn)營業(yè)收入 144.61 億美元,毛利潤為 92.69 億美元,凈利潤為 55.95 億美元,毛凈利率高達(dá) 64%/39%。

TI 公司的技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)展貫穿了半導(dǎo)體行業(yè)的始終,產(chǎn)品穩(wěn)定、客戶群體龐 大,被稱為半導(dǎo)體行業(yè)的晴雨表,其成長歷程對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)乃至人類社會都有著 重大影響。

初創(chuàng)期:1930-1950 年。1930 年,一家名為地球物理業(yè)務(wù)公司 GSI 的小型 石油和天然氣公司成立,TI 作為子公司,僅生產(chǎn)母公司地址勘探器件所需要的一 種晶體管,業(yè)務(wù)單一。40 年代開始,TI 開始將信號處理技術(shù)應(yīng)用于潛艇偵測,隨 后也將雷達(dá)應(yīng)用于該領(lǐng)域,進(jìn)入美國軍用市場,在紅外雷達(dá)、激光制導(dǎo)和軍用計 算機(jī)領(lǐng)域都有所成就。

第一發(fā)展期:1951-1963 年。憑借軍用訂單,公司營收超過 GSI 地理部門, 被重新命名為德州儀器 Texas Instrument,1954 年正式成立 TI。以硅晶體管的 發(fā)明創(chuàng)新進(jìn)軍半導(dǎo)體行業(yè)。1954 年,公司生產(chǎn)了世界上第一個商用晶體管,1958 年 9 月 12 日,TI 員工 Jack Kilby 發(fā)明了第一顆集成電路及相關(guān)的手持計算器應(yīng) 用,從根本上改變了半導(dǎo)體行業(yè),并為所有現(xiàn)代電子元器件打下了堅實基礎(chǔ),于 2000 年被授予諾貝爾物理學(xué)獎。

第二發(fā)展期(產(chǎn)品拓展):1964-1987 年。1967 年,TI 開發(fā)出第一款電子 手持式計算器 (Cal Tech),與此同時,TI 也將工作重點轉(zhuǎn)向開發(fā)更快、更小、功 能更強(qiáng)大的集成芯片,采用 TI 組件的阿波羅月球探測模塊在這十年間登上了月球。 60 年代到 80 年代間,德州儀器持續(xù)創(chuàng)新,年專利申請量一直維持在數(shù)百件;為 了改造家用電器、消費類電子產(chǎn)品和工業(yè)用設(shè)備,TI 推出了第一款單芯片微控制 器(MCU)。

1980 年,TI 推出其首款商用單芯片數(shù)字信號處理器 (DSP),并生產(chǎn)出一款 面向高速數(shù)字信號處理的微控制器。1985 年,TI 發(fā)明了數(shù)字微鏡器件(也被稱為 DLP 芯片), DLP (獲得 1998 年的艾美獎)和 DLP Cinema( 2009 年獲奧 斯卡科學(xué)與工程獎 )技術(shù)是現(xiàn)代投影基礎(chǔ)的基石,占據(jù)超過 80%以上電影市場。

第三發(fā)展期(高速發(fā)展)1988-2001 年。在布局 CPU 替代失敗后,TI 轉(zhuǎn)型嵌 入式處理器以及模擬行業(yè),陸續(xù)收購 Silicon Systems、Unitrode、Power Trends 以及 Burr-Brown,把握電源管理發(fā)展趨勢,大量拓展技術(shù)產(chǎn)品邊界,專利申請量 超過 2000 件,形成覆蓋電源 IC 到信號鏈線性產(chǎn)品+轉(zhuǎn)換器芯片的龐大產(chǎn)品群。此 外,TI 還推出了第一款專門設(shè)計用于手機(jī)的應(yīng)用處理器 (OMAP),1990 年,TI 憑 借 TI-81 占據(jù)了圖表形計算器行業(yè)的領(lǐng)先地位,并于 1999 年推出具有 FLASH–ROM 存儲器的 TI-83。

轉(zhuǎn)型整合,進(jìn)入穩(wěn)定期:2001 年至今。模擬+嵌入式處理的基本布局形成后, TI 將發(fā)展重點集中在模擬與嵌入式處理技術(shù)方面,生產(chǎn)出支持多種應(yīng)用的半導(dǎo)體 技術(shù)。2007 年,TI 發(fā)布了第一個單芯片數(shù)字手機(jī)解決方案 (LoCosto) 系列,從 而使手機(jī)技術(shù)進(jìn)一步普及,并通過增加手機(jī)功能讓其變得更加智能。最近一次的 收購整合發(fā)生在 2011 年,對國家半導(dǎo)體的收購進(jìn)一步加強(qiáng)了公司在模擬行業(yè)的領(lǐng) 先地位,穩(wěn)定全球半導(dǎo)體行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位,毛利水平超過 60%。

勇于創(chuàng)新布局新興市場。盡管德州儀器技術(shù)實力強(qiáng)大,但在產(chǎn)品布局上均曾 出現(xiàn)判斷失誤,錯失 CPU 及手機(jī)芯片兩大核心市場。1971 年,TI 發(fā)明的 TMX 1795 芯片被商業(yè)周刊稱之為大規(guī)模集成的里程碑,但由于其尺寸過大,散熱、成本性 價比不合理,使其在市場推廣上落后英特爾一步,失去了大規(guī)模集成計算的重要 市場。

在終端領(lǐng)域,iPhone 等智能手機(jī)出現(xiàn)前,德州儀器作為諾基亞等廠商的芯片 供應(yīng)商,在移動芯片領(lǐng)域具有領(lǐng)先地位。但在智能手機(jī)出現(xiàn)后,手機(jī)基帶的重要 性不斷提高,而德州儀器缺少通信基帶領(lǐng)域的專利,在和和手握大量通信專利的 高通進(jìn)行競爭時,經(jīng)常處于下風(fēng)。因此德州儀器在 2012 年裁掉了無線部門 1700 人,逐漸放棄了移動芯片市場。

產(chǎn)品轉(zhuǎn)型:放棄軍工與 MCU,轉(zhuǎn)型模擬與嵌入式。德州儀器在 1997 年開始 放棄國防軍工與微處理器,以 65 億美元價格收購美國國家半導(dǎo)體,布局模擬電路 和嵌入式系統(tǒng),該部分營收占比目前已經(jīng)超過 90%。

應(yīng)用轉(zhuǎn)向:減少通信、終端布局,大力擴(kuò)張汽車、工業(yè)場景。2010 年,TI 的主要客戶是諾基亞,通信及消費電子業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)主要收入,而隨著公司向 Intel、 英飛凌、貝恩資本出售其 LCD、DSL、傳感器及控制器、手機(jī)基帶業(yè)務(wù),把業(yè)務(wù) 市場向汽車和工業(yè)領(lǐng)域拓展后,2020 年工業(yè)市場和汽車市場營收占到了德州儀器 的 57%,完成主要業(yè)務(wù)板塊轉(zhuǎn)型。

以 IDM 為基礎(chǔ),依托網(wǎng)絡(luò)渠道平臺,利用廣泛且差異化的模擬和嵌入式產(chǎn)品 組合發(fā)展客戶及應(yīng)用場景的長期多樣性。德州儀器長達(dá)百年發(fā)展基石是 IDM 模式 以及長期不斷的研發(fā)和生產(chǎn)投入,而 Ti.com 則代表了公司對廣泛產(chǎn)品線的持續(xù)追 求和對產(chǎn)業(yè)鏈的全面完善,是公司能夠不斷轉(zhuǎn)型發(fā)展,積極應(yīng)對下游多樣化需求 的核心戰(zhàn)略。

從成長性考量,模擬賽道可能并不是投資邏輯最性感的半導(dǎo)體市場,但德州 儀器以其創(chuàng)新謹(jǐn)慎,多樣化的產(chǎn)品布局、應(yīng)用戰(zhàn)略,運用 IDM 模式廣泛布局模擬 以及嵌入式處理器產(chǎn)品,提供可靠、穩(wěn)定性產(chǎn)品給予全球客戶,這是國內(nèi)模擬廠 商在發(fā)展技術(shù)和拓展市場的同時,值得去參考和模仿的關(guān)鍵點之一。

5.2、 ADI:信號技術(shù)勾連電子系統(tǒng)與現(xiàn)實世界

亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司(ADI)是世界上歷史最悠久的半導(dǎo)體公司之一, 是高性能模擬、混合信號和數(shù)字信號處理(DSP)集成電路(IC)設(shè)計、制造和營銷方 面世界領(lǐng)先的企業(yè),產(chǎn)品涉及幾乎所有類型的電子電器設(shè)備。ADI 公司在設(shè)計、制 造和營銷電子設(shè)備中使用的高性能模擬、混合信號和數(shù)字信號 (DSP)集成電路 (IC)方面處于世界領(lǐng)先地位。ADI 是數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器龍頭,占據(jù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器半壁江山 (2018 年市場份額 48%),長期領(lǐng)先于競爭對手。

自 1965 年成立以來,亞德諾一直致力于解決與信號處理電子設(shè)備相關(guān)的工 程,在全世界有超過 100,000 家客戶在使用其信號處理產(chǎn)品,這些產(chǎn)品在轉(zhuǎn)換、 調(diào)節(jié)、處理物理現(xiàn)象時發(fā)揮著十分重要的作用。2020 年 ADI 營收 56.03 億美元, 同比下降 6.48%,凈利潤 12.73 億美元,同比下降 10.44%。公司 2020 年度毛利 率 65.87%,近三年始終保持在 65%以上;凈利潤率 21.79%,近三年始終保持在 20%以上。

ADI 公司在設(shè)計、制造和營銷電子設(shè)備中使用的高性能模擬、混合信號和數(shù) 字信號 (DSP)集成電路(IC)方面處于世界領(lǐng)先地位。ADI 是數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器龍頭, 公司 2007 年起占領(lǐng)市場半壁江山(47%),此后長期領(lǐng)先于競爭對手。

起家:從線性產(chǎn)品到轉(zhuǎn)換器芯片。1965 年的冬天,畢業(yè)于麻省理工學(xué)院的 Ray Stata 和 Matthew Lorber 在學(xué)校附近租了一個簡陋的庫房,從高性能運算放 大器的制造開始,成立了亞德諾(ADI)。早期的 ADI 并不制造芯片,而且開發(fā)運 算放大器等分立器件,用于產(chǎn)生精確放大的改良型電信號。

1971 年,ADI 推出業(yè)內(nèi)第一款激光微調(diào)線性 IC FET 輸入運算放大器 AD506。 隨后陸續(xù)推出多款首創(chuàng)的半導(dǎo)體產(chǎn)品,并將研發(fā)重點轉(zhuǎn)移到了數(shù)模信號轉(zhuǎn)換器、 高性能運算放大器、MEMS 器件等技術(shù)上。同時,隨著產(chǎn)品的商業(yè)落地,ADI 除 了鞏固其在航空航天、工業(yè)儀器領(lǐng)域的市場地位之外,開始將業(yè)務(wù)布局?jǐn)U張至全 球消費電子、無線通信和信息計算等領(lǐng)域。

騰飛:把握中國市場發(fā)展機(jī)遇,廣泛布局信號鏈商用市場。1995 年,ADI 決 定進(jìn)軍中國市場,并于 1995 年在北京成立分公司。這在當(dāng)時看來也許只是乘著時 代的東風(fēng),對新市場進(jìn)行試探與開拓,事實證明這是一個加快實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新和公 司盈利的良策。 ADI 不僅看重中國的市場份額,更重視中國的市場需求。

ADI 建立了非常強(qiáng)大、 反應(yīng)迅速的應(yīng)用工程師團(tuán)隊,分布在中國的各個地方;同時在各個垂直的應(yīng)用領(lǐng)域,ADI 都有相應(yīng)的系統(tǒng)應(yīng)用工程師,包括通訊系統(tǒng)、汽車、醫(yī)療及消費業(yè)的解決 團(tuán)隊,給客戶提供的不只是芯片類產(chǎn)品,而是包括整個系統(tǒng),甚至連同軟件的解 決方案。截止至 2019 年,ADI 在中國的客戶已發(fā)展至約 4500 家,在中國市場營 收占總營收的 22%,呈加速增長之勢。

目前,ADI 在全球市場的業(yè)務(wù)布局廣泛,主要以模擬信息的感知、測量、連 接、電源、解譯、安全這六大核心處理技術(shù),全方位地布局工業(yè)自動化、通訊、 汽車和消費電子與醫(yī)療等產(chǎn)業(yè)。2020 年,ADI 約 88%的營收都來自于工業(yè)、通信、 汽車行業(yè)的 B2B 市場。營收大頭則落在了工業(yè)市場,占據(jù) 53%的營收比例,通信 和汽車市場的占比分別為 21%和 14%,商用市場也成為了驅(qū)動 ADI 發(fā)展的主要動 力。

核心戰(zhàn)略:堅持?jǐn)?shù)模信號橋梁理念,收購整合打造超越、多樣化的摩爾定律發(fā)展

1. 核心使命:搭建物理世界與數(shù)字世界的橋梁。自 ADI 成立之初,橋梁理念就 已深深地烙印在它的基因之中,為了構(gòu)建這座橋梁,亞德諾對將模擬信號轉(zhuǎn)換 數(shù)字信號的工具進(jìn)行了長期的探索, ADI 多年來對 ADC 精度進(jìn)行不斷提升, 從早起開發(fā)的 8bits 左右 ADC,如 SAR 技術(shù)和 Flash(閃存型)技術(shù),到 12bits 的 SAR 型 ADC,再到 16bits 精度的高速 ADC,引領(lǐng)轉(zhuǎn)換器技術(shù)發(fā)展,推動了 工業(yè)、通訊、汽車電氣化和消費電子等領(lǐng)域的信息數(shù)字化。

2. 收購?fù)卣惯吔纾瑧?yīng)對技術(shù)革命。ADI 不斷通過收購擴(kuò)展其能力邊界,其中對訊 泰科技、凌力爾特(Linear Technology)以及美信集成(Maxim Integrated Products)的收購對 ADI 甚至整個行業(yè)產(chǎn)生了重要影響。 2014 年,ADI 成功通過 20 億美金將訊泰科技以及其引以為傲的射頻技術(shù)收入 囊中,將自身的射頻技術(shù)從 6GHz 以下直接跨越到了從 0 到 110GHz RF、微 波頻、毫米波頻段的全頻段覆蓋; 2015 年,ADI 斥資 148 億美元收購凌力爾特,成功將凌力爾特的高性能電源 技術(shù)收入囊中,提高了電源效率的同時,也提高了電磁兼容性,進(jìn)一步滿足對 汽車應(yīng)用愈發(fā)嚴(yán)格的要求; 2020 年,ADI 宣布將通過全股交易方式以大約 210 億美元的價格收購競爭對 手美信集成產(chǎn)品,這是 2020 年美國最大的并購交易,也是 ADI 有史以來最大 一筆收購。收購的意義不僅僅是是 ADI 對自身業(yè)務(wù)線的完善,而是體現(xiàn)了當(dāng) 新技術(shù)發(fā)展浪潮來臨之際,完善布局技術(shù)壁壘的模擬龍頭玩家的鎮(zhèn)定自若。

3. 超越摩爾和多樣化摩爾:對數(shù)模混合產(chǎn)品的系統(tǒng)化應(yīng)用。隨著芯片制程逐漸達(dá) 到瓶頸,ADI 遵循“More than Moore”,即多樣化摩爾的戰(zhàn)略思路,將重心 放在研究各類從物理世界到數(shù)字世界的信號在現(xiàn)實環(huán)境的特性,以持續(xù)得到有 價值的數(shù)據(jù)。從數(shù)字信號的角度,SoC(System on Chip,系統(tǒng)級芯片)是 將完整系統(tǒng)的關(guān)鍵部件和軟件集成在單一芯片上,而在模擬信號的角度,SiP (System In Package,系統(tǒng)級封裝)是指不同模擬工藝的多芯片封裝。ADI將 SoC 和 SiP 相結(jié)合,研發(fā)多樣的器件和產(chǎn)品技術(shù),以幫助客戶及其應(yīng)用提 供更高的系統(tǒng)價值。

2008 年,ADI 成立事業(yè)部制與公司產(chǎn)品線交叉,共同推動 ADI 的創(chuàng)新向前發(fā) 展,并將此戰(zhàn)略稱為“Beyond Moore(超越摩爾)”,主要關(guān)注于消費電子、 醫(yī)療健康、工業(yè)自動化、通信基礎(chǔ)設(shè)施和汽車電子等應(yīng)用場景,并從系統(tǒng)應(yīng)用 的角度來定義產(chǎn)品。公司一方面不斷推出更具創(chuàng)新力的產(chǎn)品,另一方面在原有 的核心基礎(chǔ)上,借助外部吸收的技術(shù)來構(gòu)建更加復(fù)雜的系統(tǒng)。對各個應(yīng)用領(lǐng)域 的理解和長期積累,以及對摩爾定律及數(shù)字、模擬信號的深入理解,是公司能 夠屹立芯片浪潮之巔的核心優(yōu)勢。

5.3、 并購整合推動公司成長,高研發(fā)&銷售推動頭部集中

根據(jù) IC Insight 統(tǒng)計,在全球十大模擬 IC 企業(yè)中,美國廠商如 TI、ADI、SKY 占據(jù)一半以上的席位,歐洲廠商如 NXP、Infineon 等占據(jù) 3-4 位,而亞洲廠商中 僅有瑞薩電子排名最末,沒有中國企業(yè)的身影。這樣的穩(wěn)定局面已經(jīng)持續(xù)了近十 年。模擬行業(yè)的特點具備高度分散性,頭部廠商一般需要產(chǎn)品目錄式的布局多個 市場;而模擬 IC 產(chǎn)品生命周期更長,一旦切入產(chǎn)品,可以獲得穩(wěn)定的出貨量,因 此行業(yè)門檻高,壁壘顯著,格局相對穩(wěn)定。頭部廠商沒有精力去逐一發(fā)展各個細(xì) 分品類下的技術(shù),所以一般通過橫向整合收購進(jìn)行快速發(fā)展。

英飛凌 Infineon 前身是西門子 Siemens 的半導(dǎo)體部門。1999 年,西門子將 該業(yè)務(wù)獨立出去,成立了英飛凌科技公司。2015 年,公司完成了對收購來的美國 IR(International Rectifier)公司的營收合并,收購?fù)瓿珊螅w凌的產(chǎn)品組合變得 更加豐富,美國和亞洲的許多中小企業(yè)也成為公司的客戶。技術(shù)方面,英飛凌獲 得更多電源管理系統(tǒng)專有產(chǎn)品 ASSP 的技術(shù),進(jìn)一步加強(qiáng)其在功率半導(dǎo)體方面的 專長,并整合化合物半導(dǎo)體(GaN 鎵)領(lǐng)域的先進(jìn)知識,助推其成為模擬芯片行 業(yè)前三強(qiáng)。

意法半導(dǎo)體 ST 由意大利的 SGS 微電子和法國 Thomson 半導(dǎo)體合并而成, 1998 年 5 月,主要業(yè)務(wù)在合并后涉及各類傳感器產(chǎn)品和各類功率器件,提供各類 基于場景的定制化解決方案。16-20 年,公司陸續(xù)收購了 Norstel55%的股權(quán)、AMS 的 NFC 及 RFID 技術(shù)、Bespoon、Riot Micro 的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)和 SOMOS 半導(dǎo) 體資產(chǎn),大力布局物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域射頻前端產(chǎn)品和功率半導(dǎo)體技術(shù),在功率分立器件、MCU 微組件領(lǐng)域排名進(jìn)入全球前五,并在下游增速較快的工業(yè)、汽車場景取得先 發(fā)布局優(yōu)勢。

美信 Maxim 通過快速并購公司快速發(fā)展,1995 年之前美信的模擬業(yè)務(wù)甚至 排不進(jìn)前 20,通過連續(xù)收購 Dallas 半導(dǎo)體、Volterra 公司以及 Vitesse 和 Zilog 的部分產(chǎn)品線,2018 年美信位列模擬廠商的第七名,收入規(guī)模增長十倍以上。2020 年,ADI 斥資 210 億美元收購美信,結(jié)合公司在車載、IDC 市場的強(qiáng)勢技術(shù),補(bǔ) 足公司在電源管理領(lǐng)域的短板,形成對龍頭 TI 的沖擊態(tài)勢。

恩智浦 NXP 創(chuàng)立于 2006 年,前身是飛利浦的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)部門,2015 年,公 司通過收購競爭對手飛思卡爾 Freescale,成功躋身全球半導(dǎo)體廠商前十,也是世 界上最大的車用半導(dǎo)體芯片制造廠商。2007 年以來,公司陸續(xù)收購 Silicon Lab 的通話及射頻業(yè)務(wù)、科勝訊的機(jī)頂盒業(yè)務(wù)、美滿電子的無線連接業(yè)務(wù)等等,在汽 車、工業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的射頻、高速接口及轉(zhuǎn)換器、電源管理芯片產(chǎn)品中不斷發(fā) 展創(chuàng)新。

唯一的日系廠商瑞薩電子 Renesas 同樣發(fā)展迅速,NEC 在 2010 年將其半導(dǎo) 體業(yè)務(wù)與當(dāng)時的瑞薩科技合并,成立了瑞薩電子,而瑞薩科技則由三菱(1995 年模 擬 IC 排名第 13)與日立(1995 年模擬 IC 排名第 16)的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)合并而來。雖然 主業(yè)為汽車芯片,2015 年以來,瑞薩也陸續(xù)收購了高性能電源及功率器件廠商 Intersil(32 億美元)、混合信號傳感器、光纖通信器件大廠 IDT(67 億美元)、 通信、汽車領(lǐng)域聲光傳感器及模擬器件巨頭 Dialog(60 億美元)等,在不斷刷新 日本半導(dǎo)體廠商并購歷史金額記錄的同時,也對歐美模擬廠商造成沖擊。

我們統(tǒng)計了模擬行業(yè)龍頭廠商的 2020 年研發(fā)投入和銷售費用占其營收比例 情況,不管是模擬 IC 還是功率半導(dǎo)體龍頭廠商的研發(fā)投入占比和銷售費用占比都 超過了 10%。其中,亞德諾(ADI)的銷售費用占比更是超過了 10%,而研發(fā)投 入占比達(dá)到 18.76%,在模擬行業(yè)頭部廠商中處于領(lǐng)先地位,從而獲得在信號鏈細(xì) 分市場的技術(shù)領(lǐng)先地位。通過對頭部廠商財務(wù)數(shù)據(jù)的分析,我們可以看出銷售及 研發(fā)是支撐模擬芯片企業(yè)發(fā)展、取得技術(shù)產(chǎn)品競爭優(yōu)勢的兩大重要因素。

研發(fā)、銷售和并購是大模擬行業(yè)廠商所需的三大核心能力。模擬器件依賴人 工設(shè)計、重視經(jīng)驗積累、研發(fā)周期長的特點要求模擬行業(yè)的公司需要持續(xù)投入大 量的人力物力用于研究與開發(fā);而產(chǎn)品周期長、價格偏低、種類多、應(yīng)用廣等特 點決定了該行業(yè)對于銷售的強(qiáng)依賴性。“大模擬”的重視技術(shù)經(jīng)驗積累、種類多 應(yīng)用廣、IDM 模式以及行業(yè)弱周期等特點又決定了產(chǎn)業(yè)并購重組始終是行業(yè)發(fā)展 趨勢。研發(fā)與銷售相互促進(jìn)構(gòu)成大模擬行業(yè)廠商的閉環(huán)護(hù)城河,并購重組是大模 擬行業(yè)廠商實現(xiàn)跨越式發(fā)展的跳板。

需求是整合的原動力,收購是發(fā)展整合的必經(jīng)之路。模擬芯片市場是一塊發(fā) 展相對成熟的市場,在技術(shù)發(fā)展上看,龍頭企業(yè)往往已經(jīng)具有自己擅長的領(lǐng)域和 布局,產(chǎn)品毛利往往較高(50-60%),這有利于他們有機(jī)會通過收購?fù)卣垢嗟?新的產(chǎn)品,搶占新興的市場領(lǐng)域。

另一方面,模擬市場的競爭十分殘酷,沒有客戶支持、技術(shù)先進(jìn)性的產(chǎn)品毛 利率和規(guī)模將被雙殺,這也是為何過去三十年間不斷有半導(dǎo)體巨頭陸續(xù)剝離不能 盈利的模擬芯片業(yè)務(wù)的原因,一旦在某個細(xì)分領(lǐng)域上技術(shù)和客戶拓展落后于競爭 對手,面臨的將是收入和毛利率雙重的下行打擊。對于國內(nèi)追趕者來講,首要目 標(biāo)應(yīng)該是打下自己的技術(shù)基本盤,擁有良好的客戶結(jié)構(gòu)以及擅長的應(yīng)用場景,然 后通過并購整合拓展自己的技術(shù)產(chǎn)品邊界,在國產(chǎn)替代的大趨勢下,更好的面對 國際模擬頭部廠商獲得競爭優(yōu)勢。

6、 中國市場:水清魚蝦稀,國產(chǎn)替代黃金窗口期

技術(shù)、產(chǎn)品差距明顯,細(xì)分賽道替代空間巨大。根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù),2020 年 中國模擬芯片市場規(guī)模達(dá)到 2497 億元,同比減少 1.9%,占比超過全球模擬芯片 銷售額的 70%。盡管國內(nèi)模擬 IC 市場巨大,但前五大廠商全為歐美跨國公司。TI、 ADI、Skyworks 等頭部五大廠商占據(jù)國內(nèi)模擬市場 35%以上的份額。而國內(nèi)模擬 龍頭廠商如卓勝微(28 億元)、圣邦股份(12 億元)、思瑞浦(6 億元)等廠商 收入規(guī)模占比均在 1%以下,合計銷售額不足 25 億美金,模擬芯片自給率在 10% 左右。從產(chǎn)品型號數(shù)量來看,德州儀器產(chǎn)品型號多達(dá)十幾萬種,而圣邦股份的產(chǎn) 品大約才 1600 種,思瑞浦僅有不足 1000 種模擬芯片產(chǎn)品,國內(nèi)高端放大器、 AD/DA、穩(wěn)壓器、接口芯片等模擬 IC 大部分還需要依靠進(jìn)口。

水清魚蝦稀,國產(chǎn)替代+產(chǎn)能緊缺黃金窗口期。2018 年以來,中美貿(mào)易摩擦 加劇,科技行業(yè)中興、華為陸續(xù)受到制裁,終端廠商考慮供應(yīng)鏈安全問題,紛紛 尋求國內(nèi) IC 替代供應(yīng)鏈。模擬 IC 市場賽道眾多,空間廣闊,即使各個細(xì)分領(lǐng)域 競爭格局與空間不盡相同,以國內(nèi)較低的市占率水平考慮,仍能容納各類國產(chǎn)廠 商長期發(fā)展。

考慮到疫情影響下的全球性晶圓代工、封測產(chǎn)能歷史性缺貨,各類電源管理 芯片、MCU 及信號鏈芯片交期在 21Q1 再度延長 4-12 周,總交期已經(jīng)提升至 24-52 周,訂單最晚預(yù)計至明年 Q1 才能交貨。在產(chǎn)能緊缺的情況下,芯片價格對比起去 年同期,普遍上漲 30-50%,部分緊缺料號(汽車芯片、部分 PMIC)甚至漲價幅 度超過 1000%。國內(nèi)封測產(chǎn)能受到疫情影響較小,國內(nèi)模擬芯片廠商產(chǎn)能較好得 到滿足,且漲價幅度相對平穩(wěn)。疊加下游客戶強(qiáng)勁替代需求,在未來一段時間內(nèi) 將迎來黃金發(fā)展機(jī)遇期。

競爭優(yōu)勢:低價格、優(yōu)服務(wù)是國內(nèi)廠商傳統(tǒng)強(qiáng)項,功能性創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)

1. 低價格:國內(nèi)的模擬芯片企業(yè)由于出貨量小,大部分處于 Fabless 代工 階段,本身在成本端是占有一定劣勢,而國產(chǎn)芯片能賣的更便宜的原因 包括兩方面:

(1)價格端犧牲毛利,在進(jìn)入門檻低的模擬芯片市場領(lǐng)域 尤其顯著,一些低端市場的模擬類芯片企業(yè)(如低端 PMIC)的整體毛利 率能夠低于 30%,品牌渠道和產(chǎn)品力很難取得長足發(fā)展;

(2)成本端不 斷優(yōu)化芯片設(shè)計、代工服務(wù)、原材料以及封測,供應(yīng)鏈管理的精益求精 為國產(chǎn)模擬廠商在紅海市場價格戰(zhàn)中爭取到毛利優(yōu)勢,也為直面海外廠 商競爭打下基礎(chǔ)。

2. 優(yōu)服務(wù):國內(nèi)芯片企業(yè)地理位置更加靠近終端客戶,在管理模式、服務(wù) 策略上也能更加靈活的響應(yīng)廠商需求,提供效率更高、更接地氣的技術(shù) 服務(wù)。在此之上,國內(nèi)模擬廠商更需要優(yōu)化產(chǎn)品目錄的發(fā)展,深挖技術(shù) 文檔的基礎(chǔ)支持工作(TI、ADI 的平臺建設(shè)),從而進(jìn)一步優(yōu)化自己的需 求溝通長處。

3. 功能性創(chuàng)新:由于半導(dǎo)體行業(yè)及工業(yè)積累上的劣勢,國內(nèi)廠商在原理及 供應(yīng)鏈管理上的創(chuàng)新相對比較少,更多的是針對應(yīng)用場景進(jìn)行優(yōu)化的功 能化創(chuàng)新,而這也恰恰符合了模擬芯片場景專用化的發(fā)展趨勢。伴隨國 內(nèi)數(shù)字 IC 行業(yè)發(fā)展,配套模擬套片需求快速增長,而各類終端系統(tǒng)廠商 基于成本、溝通、服務(wù)的考量,也推動國內(nèi)模擬廠商發(fā)展需求定制化集 成模擬芯片。國內(nèi)頭部企業(yè)如卓勝微在射頻領(lǐng)域、思瑞浦在信號鏈、矽 力杰&圣邦在電源鏈 PMIC 領(lǐng)域中,均已經(jīng)在模組化、定制化需求創(chuàng)新道 路上取得一定成果。

需求方面,過去系統(tǒng)廠商主要向國外頭部廠商定制集成化、模組化模擬 產(chǎn)品,但隨著國內(nèi)廠商對供應(yīng)鏈安全和系統(tǒng)隱私對國外廠商信任度的下 降,國內(nèi)模擬工程師綜合水平的逐步提高和服務(wù)支持的逐步完善,疊加 日趨緊張的貿(mào)易局勢,國內(nèi)訂制化模擬芯片的國產(chǎn)芯片需求迅速增長;

供給方面,隨著近二十年海外優(yōu)秀的具有綜合能力工程師不斷回流,國 內(nèi)模擬工程師整體技術(shù)能力的迅速提升,具備了集成化、定制化設(shè)計的 先決條件;另一方面,國內(nèi)廠商經(jīng)從前期對國外系統(tǒng)產(chǎn)品的簡單模仿轉(zhuǎn) 為自主研發(fā)創(chuàng)新的階段,出貨量逐漸放大,自我創(chuàng)新保護(hù)的意識逐步加 強(qiáng),帶動了國產(chǎn)訂制化芯片的直接需求。

競爭劣勢:性能、可靠性、產(chǎn)品序列、自主工藝方面還存在短板

1. 產(chǎn)品性能:模擬芯片的種類繁多,各類芯片和不同的應(yīng)用環(huán)境下的產(chǎn)品 性能參數(shù)具有較大的差異,不少國內(nèi)廠商目前在各項性能指標(biāo)上逐步向 一流水平考慮,但是綜合技術(shù)能力還是與國際廠商有較大差距。

2. 可靠性:目前大部分國內(nèi)廠商模擬芯片產(chǎn)品集中在消費電子和通信領(lǐng)域, 隨著產(chǎn)品逐漸導(dǎo)入工業(yè)、汽車市場,長時間、多客戶、大批量的現(xiàn)場驗 證將會對國內(nèi)廠商的質(zhì)量管控水平提出重大挑戰(zhàn),但同時也將是國內(nèi)模 擬芯片可靠性發(fā)展的重大機(jī)遇。

3. 產(chǎn)品序列全面性:國內(nèi)大部分廠商還處于聚焦于細(xì)分品類單一拳頭產(chǎn)品 重點突破的階段,缺少能夠在信號鏈、電源鏈或者射頻、功率器件領(lǐng)域 全面覆蓋的公司。

4. 自主工藝:國際領(lǐng)先的模擬芯片企業(yè)基本全部都采用 IDM 模式,由于代 工工藝較難滿足協(xié)同性、定制化開發(fā)和小批量定制多樣化發(fā)展的需求, 想要做出高質(zhì)量、產(chǎn)品型號豐富、穩(wěn)定供貨、低成本的模擬芯片以直接 和國際廠商競爭,IDM 的大量資本支出是必經(jīng)之路。目前國內(nèi)廠商如矽 力杰、卓勝微等已經(jīng)開始步入 IDM 自主一體化生產(chǎn)之路。

國產(chǎn)替代是黃金發(fā)展主線,補(bǔ)齊短板+并購整合是快速發(fā)展關(guān)鍵因素。綜合上 述對國內(nèi)模擬產(chǎn)業(yè)及市場分析,可以看出國內(nèi)廠商的優(yōu)勢包括成本控制、技術(shù)服 務(wù)、供貨管理、產(chǎn)品創(chuàng)新能力幾個方面,短板則出現(xiàn)在產(chǎn)品性能、品質(zhì)、產(chǎn)品序 列、工藝資源幾個方面。國產(chǎn)模擬的長板核心在于能讓模擬芯片企業(yè)生存下來, 逐步補(bǔ)充的短板讓企業(yè)具備國際競爭的能力,在國產(chǎn)替代+產(chǎn)能緊缺的歷史性發(fā)展 大背景下,通過內(nèi)生+外延的發(fā)展方式,自身產(chǎn)品能力過硬,又能夠不斷外延并購 整合的模擬廠商是最值得關(guān)注的投資對象。

(本文僅供參考,不代表我們的任何投資建議。如需使用相關(guān)信息,請參閱報告原文。)

精選報告來源:【未來智庫官網(wǎng)】。

張悅

版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證備案號:遼ICP備14006349號

網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml