脫發好像算不上大病,但禿起來也真是“要人命”。

“代碼寫得都沒掉頭發的速度快”,這是90后程序員鄒天的自嘲。從2016年到后廠村工作開始,鄒天的發際線就以肉眼可見的速度呈M形向后撤退。頭皮上仿佛有了一座孤島,有風拂過時,若隱若現,格外凄涼。

像鄒天這樣受脫發困擾的人,西方國家有40%,我國約有2.5億。更令人難過的是,脫發的年齡正逐漸走低。《中國脫發人群調查》顯示,中國30歲左右脫發群體發展最快,比上一代人提前了整整20年。

植發、養發、假發等治禿、防脫的市場隨之崛起。Coherent Market Insights曾指出,2017年全球脫發治療市場價值為73.25億美元,預計在2018-2026年的預測期內年復合增長率為4.9%。近年來,我國植發市場則正以100%的高增速發展著,至今也有百億規模。

誰讓禿令人看起來油膩、衰老又憔悴呢,為了形象一些脫發患者也是拼了。

然而,并不是每個禿到影響形象的人都會選擇植發。

鄒天的想法可以代表很多人。一方面,他認為從后腦勺上取毛囊下來再種到禿的地方,看著就疼得可怕。更何況,他還在掉發,生怕像段子一樣,堵住了一頭,慢慢中間又寸草不生了,造型更怪異。

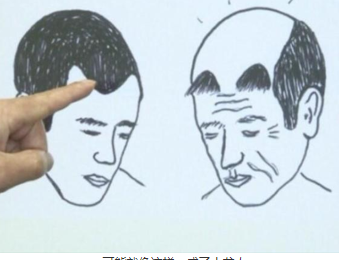

可能就像這樣,成了小龍人

另一方面,幾萬塊的手術費用,夠他定制幾個他現在用的假發片了,戴上之后可洗、可剪、可燙、可染,還能摘下來——效果還不錯,也還算方便。

不過,當被問到如果現在有一種辦法能替換頭頂皮膚、激活毛囊,他是否愿意接受時,鄒天滿臉質疑,但依然表達了期待,“這就是授之以魚和授之以漁的區別”。

最近,Nature上發表的一篇論文就展示了用干細胞制造包含毛囊、接近完全的人類皮膚的可能性。經過4~5個月培養后,這些“人造皮膚”被移植到小鼠背上,不僅與小鼠皮膚融合,其中55%還能繼續生長,并長出了2~5mm長度的人類毛發。

“這使我們離產生無限的毛囊供應更近了,并且可以移植到頭發稀疏或沒有頭發的人的頭皮上。”對于這一成果,美國賓大皮膚病學系Leo L. Wang如此評價。

造一塊“頭皮”

作為人體免疫的第一道屏障,皮膚其實是一個復雜的多層器官,對調節體溫、保持體液、抵御外部壓力、調節觸覺和疼痛至關重要,由毛囊、皮脂腺、神經元回路等功能性附屬零件構成。

為了幫燒燙傷等患者重建這道屏障,40多年來,科學家們陸續投入用真皮細胞和表皮細胞在體外重建人類皮膚的研究。遺憾的是,毛囊等功能性器官的體外培養還一直沒有解決方案。

好消息是,美國波士頓兒童醫院教授Karl R.Koehler團隊最近宣布解決了這個問題。團隊采用類器官培養系統(organoid culture system)培育皮膚細胞,這是一種三維的培養環境,可以讓細胞在更接近正常的環境中生長。同時,團隊依次添加不同的生長因子以誘導多能干細胞定向分化為多個特異性器官的細胞類型。

培養過程

70多天后,這些細胞逐漸長成了一個個球體,每個球體中大概孕育了近50個毛囊。累計4~5個月的培育期后,團隊終于得到了具備明顯表皮層、真皮層,且具有毛囊、皮脂腺、神經回路的“人造皮膚”,論文中稱其為類器官(organoids)。

通過RNA測序等方式測定后,團隊發現這些培育出的“人造皮膚”與18周胎兒的前額皮膚十分相似,也就是說,更像“人造頭皮”。

“人造皮膚” vs 18周胎兒的前額皮膚

為了進一步驗證“人造皮膚”的能力,團隊又在小鼠身上啟動了實驗。他們將1~2mm大小的“人造皮膚”植入27只小鼠背部,均存活良好,與小鼠皮膚幾乎算得上是完全融合。

其中,15只小鼠的移植皮膚上長出了2~5mm的人類毛發,占比55%。剩余小鼠中,一半長出了向內生長的毛發,類似于毛孔被堵住之后毛發憋得向內彎曲,另一半則因為技術問題失敗。

小鼠長出的人類毛發

不過,這也足夠證明團隊培育的類器官有頭皮皮膚的潛力,治禿有望。

團隊還為“人造皮膚”規劃了更長遠的未來,譬如用作模型以加速皮膚和毛發疾病藥物的研發,通過改變培養條件,還能特定生成具備其他身體部位特征的皮膚,可以為燒燙傷患者等重建各處皮膚。

還需要解決什么?

對于脫發患者來說,“人造皮膚”顯然是個福音。

如今,越來越多脫發患者為了外表選擇植發,但這可不是個小手術。一般來講,患者先去面診,醫生來設計植發方案,確定植發區域、需要的毛囊數、取毛囊的區域及取毛囊數。

方案確定后,患者需要剃掉枕部(也就是后腦勺毛發最茂密的地方)的頭發,然后麻醉師會將麻醉針直接打進該區域的頭皮,植發區域也得來一針。這種疼痛,打過的都說爽。

接下來大半天甚至一整天的時間,就是醫生從枕部取下一顆顆毛囊,再像插秧一樣一顆顆種到“荒蕪”的頭皮上去。

用這種設備操作,看著就害怕

到這兒,漫長的折磨還只能算剛剛開始。手術后的一周內,患者的整個頭、臉可能都一直處于水腫狀態,說一個頭兩個大可能都不夸張;枕部剃掉的頭發也得慢慢留起來。

這些痛苦,還是對很多人起到了很大勸退作用的。所以,當我把Koehler團隊的這篇論文發給幾個不滿30歲的“青年禿”時,他們大多頓生“有救了”之感。

畢竟,比起“拆東墻補西墻”的植發,讓自己的頭皮又重獲生命力、長出新毛囊聽起來誘惑極了。從過程上來看,應該也沒植發手術那么漫長和痛苦。

但目前來看,這項研究成果仍處于較為初級的階段,還有一系列問題需要團隊進行驗證及改進。

首先,在臨床應用前,我們必須了解運用此類方法培育的“人造頭皮”上頭發的生長效率究竟如何。多少細胞最終能形成一個毛囊?一個毛囊的存活周期有多久?是否如正常的毛囊一樣具有毛發再生功能?這些都是團隊必須先在實驗室中明確并驗證的問題。

其次,4~5個月的培養周期過長。如果只是為了美觀的頭皮移植也就罷了,對于燒燙傷患者來說,他們可沒那么長的時間用來等待。改進以加速培養過程,無疑是個較大的挑戰。

除此之外,如何規模化制造“頭皮”、如何讓長出的頭發長度與自然條件下相似,這些問題也都還未被團隊提上日程。

盡管如此,業界專家毫不吝惜對于這項技術的贊揚。“這項工作給臨床應用帶來了巨大的希望,我們相信這個研究終將成為現實。”