近日,清華大學電子工程系戴凌龍副教授、2015級直博生王碧釵、王昭誠教授等人發表的論文《面向5G的非正交多址接入技術:方案、挑戰、機會與未來發展趨勢》(Non-orthogonal multiple access for 5G: Solutions, challenges, opportunities, and future research trends)獲第七屆國際電子電氣工程師學會(IEEE)通信學會亞太杰出論文獎(The 7th IEEE ComSoc Asia-Pacific Outstanding Paper Award)。

IEEE通信學會亞太杰出論文獎設立于2012年,旨在獎勵過去三年內亞太地區學者在IEEE通信學會所屬全部25種SCI期刊及43種國際會議所發表數萬篇論文中有重大學術影響力的論文。過去三年(2015-2017年),該獎項每年均評選出獲獎論文2篇,共6篇獲獎論文的第一完成單位分別為香港大學、臺灣國立交通大學、新加坡國立大學、澳大利亞國立大學、新加坡科技設計大學、日本東北大學,無一來自中國大陸地區。

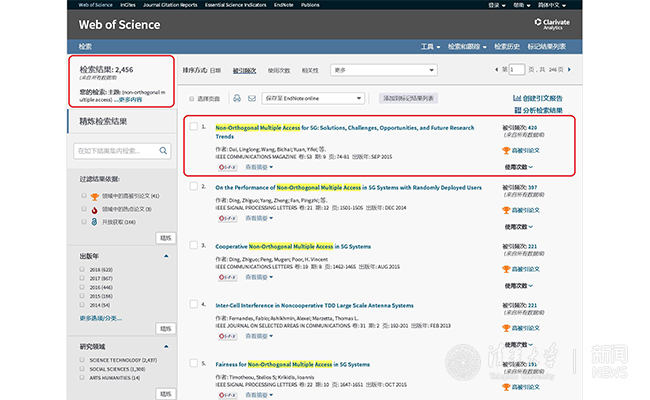

該論文在Web of Science數據庫收錄的2457篇NOMA主題相關論文中引用次數排名第一

多址接入技術是無線通信系統更新換代的標志性技術之一。傳統的頻分多址、時分多址等正交多址接入(Orthogonal Multiple Access,OMA)技術難以滿足5G通信系統對頻譜效率和連接密度的需求。與OMA技術不同,非正交多址接入(Non-Orthogonal Multiple Access,NOMA)技術以適當增加接收機復雜度為代價,打破了對資源分配正交性的束縛,通過資源的非正交分配來實現對有限資源的高效利用,從而提高5G系統的頻譜效率和連接密度。目前,學術界與工業界已提出多種不同的NOMA方案。因此,為不同的NOMA方案提供統一的框架對于推進NOMA的5G標準化至關重要。

該論文率先對比分析了多種主流NOMA方案的本質特征,揭示了不同NOMA方案的內在關聯,并提出了統一的研究框架,其提出的功率域及碼域非正交多址劃分方法已成為業界廣泛共識。進一步,借鑒軟件定義無線電(Software Defined Radio,SDR)的基本思想,該論文提出軟件定義的多址接入(Software Defined Multiple Access)概念和方法,允許OMA與不同的NOMA方案在5G通信系統中和諧共存。該方法通過軟件控制的靈活資源分配,實現面向服務的多址接入機制,可以高效支持多種不同需求的服務和應用,為5G標準規范3GPP TR 38.802第9章中的NOMA性能評估提供了重要的依據。

論文共同作者還包括中興通訊的袁弋非博士、中國移動研究院的韓雙鋒博士和易芝玲博士。

該論文自2015年9月發表于《IEEE通信雜志》(IEEE Communications Magazine)至今三年多以來,被谷歌學術引用717次,在同一期刊過去三年(2015-2017年)發表的900余篇論文中引用次數排名第一(排名第二的論文被引499次)。此外,該論文在Web of Science數據庫中收錄的2457篇NOMA主題相關論文中引用次數排名第一,連續10次入選基本科學指標數據庫(ESI)前1%高被引論文(Highly Cited Paper),并進入ESI計算機科學(Computer Science)領域SCI論文被引數全球前0.01%之列。