科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

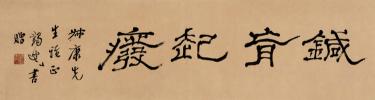

馬一浮(1883-1967)幼名福田,更名浮,字一浮,又字一佛,號湛翁、被褐,晚號蠲叟、蠲戲老人,紹興長塘(今屬上虞)人,現代著名國學大師。馬一浮書法碑帖散論選錄“竊惟國家文教設施有取於藝術,書法雖末,亦在藝術之科。某少好金石,祖知碑帖源流

馬一浮(1883-1967) 幼名福田,更名浮,字一浮,又字一佛,號湛翁、被褐,晚號蠲叟、蠲戲老人,紹興長塘(今屬上虞)人,現代著名國學大師。

馬一浮書法碑帖散論選錄

“竊惟國家文教設施有取於藝術,書法雖末,亦在藝術之科。某少好金石,祖知碑帖源流,筆勢利病;但學之未精,年踰耆艾,始少有進。六十以後臨摹所積,尚百餘冊,衆體略備,自餘雜書屏聯手卷等亦二百數十件,俱未裝池。陋不自揣,差比雕蟲,雖未足供專家評鑒,或者披沙簡金,擇付景印,以貽後學,亦可少助臨池。”--- 馬一浮

“依於仁”之後,始說“游於藝”。仁者不患無藝,藝者不必有仁。心通乎道,則其發用流行之妙,無施而不可。以是而爲藝,藝必精,亦非俗之所謂藝者所能夢見也。敬生此來,問書法之言特多,予亦隨分告之。其實予之於書,雖嘗於古人之體勢粗得其略,及其自爲,初不經意。古來書家亦自各有面目,各具變化,取精用宏,自能抉擇。若夫氣韻,尤不可強。書之外別有事在,敬生重我,豈獨好其書法而已哉?予老矣,此後亦無精力意興更復作書,吾願敬生由吾書以見道,不願敬生徒貴其書,有近於玩物喪志也。(爾雅臺答問續編卷一·示語一·示吳敬生)

說理須是無一句無來歷,作詩須是無一字無來歷,學書須是無一筆無來歷,方能入雅。大抵多識古法,取精用弘,自具變化,非定依傍古人,自然與古人合轍。當其得意,亦在筆墨之外。非資神悟,亦難語此。濠叟再書。

雲峯諸刻,如《論經》《觀海》《天柱》,皆雄奇遒放,唯下碑最雋雅可法。筆勢近《楊孟文頌》,結體實鍾元常之遺則也。近世書家多橅是碑,乃以《龍門造象》體勢出之,遂如刀鐫斧削,箭拔弩張,翻成惡道。有似索虜之亂華,無復儒雅氣象。即此亦可以觀世變也。遭亂播徙,舊拓蕩盡,久無臨池之興。雪後無憀,藉此遣日。書雖小道,亦有解人難得之歎耳。壬午人日,寫於濠上(臨《鄭文公碑》跋)

所寫謝先生詩,楷法精整可喜。後此似可時寫《破邪論》,氣韻當益勝也。囑書皆為了卻,極不當意。楹帖以大小不勻,易紙重書,遂漲墨滿眼,不復成字。乃知好字亦須具緣,古人興會所到,亦不易數遘耳。伯尹賢友。浮白。(去年詩稿一葉奉還,蘇李句改作楹帖為宜。)廿四日。(與王伯尹書)

骨力謂峻峭特立,舒卷自如,如右軍草書,體勢雄強而使轉靈活,不可以粗豪刻露當之。試觀義山近體,學少陵非不溫婉緻密,然骨力終遜。山谷、后山力求矯拔而不免生硬。以此推之,亦思過半矣。此亦如人學射,久久方中,學力未到,不可強為。虛承來問,略答如上,他日自知。六日.(與王伯尹書)

嚴滄浪以禪喻詩,獨尚神韻,譬之羚羊掛角,香象渡河。若移以論書,在東漢諸刻中,唯《楊孟文頌》足以當之。鍾元常所謂多骨豐筋為聖,殆猶麤跡。此當如荀勗之辨勞薪,伯喈之識爨木,乃可得之。蓋幾神之本,無寄名言,陶鑄之餘,猶為堯舜,豈唯理超象外,書之為道,亦如是也。然氣有舒慘,時有晦明,知言者希,故談藝者亦少中。今為不黨書此,聊復葛藤一上。後之覽者,或驚為河漢,或視若醍醐,斯乃存乎其人,一任抉擇。不黨嗜書,多藏舊拓,得之於筆墨蹊徑之外,寧復以虎賁中部為哉!辛卯大雪日,霜睛,書於南湖寓樓。(舊拓《石門頌》跋)

西周法物文字最多者,以《毛公鼎》及《散氏盤》爲首。阮氏據錢竹汀說定爲盤審銘文。末字應爲“鬻”。今依李梅盦藏拓本臨寫一通,但賞其字畫之奇麗,未暇事攷證也。辛卯冬十一月,蠲戲老人。( 臨《散氏盤》跋)

玉枕《蘭亭》,世傳為歐陽率更縮臨本,唐刻希見。宋景定間,賈似道命廖瑩中翻刻之。今影印劉魯一藏本,孫退谷以為唐石,翁覃溪定為賈刻。翁說是也。然謂神完韻足,僅下《定武》一等;用筆伸縮間,未免稍涉有意,則亦似稍過。久不能作小字,偶取是本臨之,自試目力。下筆無復骨力,乃知古人耄耋之年猶能鐙下作楷,信不可及也。(臨《蘭亭序》跋)

敦皇出土漢簡多殘缺不可讀,此為最完,真漢人之辭也。以“非”為“飛”,以“誠”為“成”,“州”為“川”,“槙到”為“傎倒”,“彭池”為“滂沱”,皆非後人所有。雖語過質樸,不害其音節之美也。蠲叟識。(漢簡寫本跋)

姜白石《續書譜》,甘苦之言,非老於書者不能喻。希哲蓋節錄之,末四節十八行為今刻本所缺,彌復可貴。書巧則近俗,拙乃入古,希哲此卷可謂能拙矣。卷中間有訛字,如以“縱”為“蹤”,以“喻”為“踰”,殆一時筆誤,不可為訓。世特重希哲草書,視此乃知其草書得力處,寢饋於白石者甚深也。

馬一浮書法集序

龔鵬程

馬一浮先生(1883-1967)是近代中國少數的通人。通人,就是孔子所說:「君子不器」的君子,於學無所不窺,故「儒/佛」、「漢/宋」、「詩人/學人」之葑畛均遭打破,於每個領域都比得上久在該領域專業鑽研的大專家。因此,對一般學者來說,書法與篆刻之類藝事,或許最多只能旁及,略略「游於藝」而已,罕能專擅;更多的人則是無暇肆力於此。可是馬先生博涉多優,不唯學稱儒宗、大弘法性,書法也卓然成家,不可忽視。

雖然他作為儒學佛學大師的名氣可能更大,但書名並未被其學問之名所掩。一九三三年,他五十一歲時就開始賣字,曾作<蠲戲老人鬻書約>,謀售字以貼補家用。據約上說當時「四方士友謬以余為能書,求書者踵至。」這雖是委婉的自我宣傳廣告語,但也可證明他當時已經很有書名了。硯田所入,足以治生,因此到六十一歲辦復性書院遇到困難時,他便又想到鬻字。

那時書院其實已停止教學活動了,僅以刻書來宏揚傳統文化。但刻書之經費也十分困難,故馬一浮想透過賣字:「稍取潤筆之資,移作刻書之費。」結果也很圓滿,不及兩月,就獲得了三萬元,可作刻書資本,可見馬先生書法在社會上頗有愛好者。

次年,一九四四年,因書院業務停頓,馬先生不願領書院薪水。而既無薪水收入,生活費可怎麼辦呢?方法依然只能是賣字。故本年作<蠲戲齋鬻字改例啓>,說明去年因要刻書故賣字,今已不刻書了,將以字「易饘粥」,所以特別修改潤例,周告四方。這是先生誠樸,其實買字的人對於他為何賣字之原因多半沒大興趣或不甚計較,只要字好、名重,自會有人來購。

到了一九四七年九月,又作<蠲戲齋鬻字後啓>。說賣字賣到明年修繕了祖墳以後就再也不賣了。

一九四八年,一年期限已屆。據說四方求字者依然絡繹不絕,故門人壽景偉等發佈了一個<蠲戲老人鬻字展限并新訂潤例>,說再延期一年。過了這年,想求馬先生的字也求不到了。因此如欲得先生書法者,請把握此最後良機。以行銷學之角度看,此舉不啻飢餓銷售法,對促銷馬先生之字必然大有助益。

不過,事情總是有變化的。到一九五0年,馬先生仍然要靠鬻字為生。而再出<蠲戲老人鬻字代勞作潤例>,言明:「願以勞力換取同情,用資涓滴。」

綜觀這幾度賣字之經歷,可以說賣字是馬先生一種主要營生方式,而社會上對他的字也確實頗為推挹,因此求索者不少,早已認定了他書法家的身份。故吾人論馬先生之書,完全可以無視於他理學大師、大學者、大教育家這類名銜,而純粹就一書法家的標準與內涵來看待他。

也就是說,有些學者固然也能書,但其書之所以傳流或被討論,乃是因他學術的成就,致令書以人傳。馬先生學術成就當然甚高,但其書卻不必因其學名而著。一九八七年華夏出版社出版《馬一浮遺墨》、一九八八年安徽美術出版社出版《馬一浮書法選》以來,有不少單位相繼編印過馬先生的書法作品集,正是著眼於此。

雖然如此,我們仍可發現:因現代學科分化的緣故,不少人仍僅能從一個角度來認識馬先生,以致強調他是大儒的人,對其書藝就不大關注。例如江蘇教育出版社二00五年版《復性書院講錄》,附錄的馬一浮先生年表,對上述各期售字經歷就都沒有敘述,為書院刻書而鬻字那一次則誤繫於一九四二年。全文對其書藝成就,亦幾乎沒有著墨。

也有雖重視先生書藝,但對先生鬻字情況不甚了了者。如沙孟海先生替夏宗禹編《馬一浮遺墨》作序時便強調:「舊時代學者文人多訂立潤格賣詩文、賣字畫。上海有李姓巨商為紀念他母親,不惜重金遍求海內名家屬筆題褒,因馬先生不賣藝,獨付缺如。……馬先生晚年為計劃刻書,始訂例賣字。」說馬先生不賣字,暗譽其格調高,故云晚年為了刻書才鬻字。抑揚有些失當,所述也非事實。

另也有推尊其書,然而是藉由他的學問或人格型態來稱譽的。例如王家葵《歷代書林品藻錄》,以司空圖二十四詩品評量近代書家,將弘一法師、馬一浮、謝無量、喬大壯、林散之列入「沖淡」一品。其贊詞謂馬先生:「學紹濂洛關閩,本色魏晉風流,緣起華嚴義海,漚滅花滿枝頭。孤神獨逸,既濟剛柔。」前三句講馬先生的儒道釋之學,第四句說馬先生臨終之偈,末尾才以此論定馬先生書法,謂其孤神獨逸,可入沖淡之品。該品中,弘一蠲戲皆由佛法而通書法,江上老人則以書法證菩提,謝無量又因人淡如菊故書得沖淡云云。

這種品題,完全把先生書法附麗於學問和人格型態之下,非能就書論書。故說其書法之特徵在於沖淡並不中竅。

而馬先生自己又怎麼看待他的書法呢?他於首次鬻書約中說書法只是他的「土苴」,乃其學之末事,似乎對於書道看得很輕,並不重視。實情真是如此嗎?抑或鬻文之體,語氣故作抑揚,故有此紆尊視卑之語?先生〈戲題鬻書啟詩〉自謂:「恨無勾漏丹砂訣,幸有羲之筆陣圖」,以羲之筆陣自許,自視又豈不高?

然則,究竟該如何談馬先生的書法才妥當呢?我前面特別由他鬻字談起,正是著眼於分,把先生的書法先和他的學問分開來看。書法藝術本身有它自己的規矩和對筆墨的要求,不能達到這些要求,其字就不會有人問津。一代儒宗,如熊十力、梁漱溟就不能賣字,賣了也無人買。故賣字之事,可以從某個側面來說明馬先生書藝自有其特點與價值。

至於馬先生的書藝和他整體人格及學問的關係,也須是先分才能合。先明白其書藝為何之後,方能繼而討論之。非一概囫圇以人品定書品也。近世論馬先生書法者雖多,惜皆不知此理,故均囫圇,不當人意。如董立軍撰河北教育出版社《中國書法家全集?馬一浮》,一論生平、一論詩與人,而談藝者不及三分之一,大抵摘抄先生題跋語而已,此豈能彰明馬先生書法之特色哉?

須先將馬先生書藝和他的儒佛學問分開來看,內在的理由更是因「為學日益,為道日損」。

其身心性命之學,譬如為道,損之又損,收攝於六藝,六藝又收攝於一心。不懂的人,每譽先生浩博,又是懂多少國外語啦;又是弘一稱讚他「生知」,說人縱使生下來就每天讀兩本書,讀到八十歲也不及馬先生讀得多啦。不知馬先生乃由博返約之學,不鶩外求,其理學即是心學。

但寫字在馬先生,卻只是為學而非為道,終生都在臨寫、學習、為學日益中。一九四一年,他作<遠遊>寫本跋文,說:「說理須是無一句無來歷,作詩須是無一字無來歷,學書須是無一筆無來歷」,不但把作書稱為學書,且認為說理、作詩、學書都要無一處無來歷。三者均要有來歷,看起來一樣,其實內涵並不相同。說理無一句無來歷並不須因襲古人,其有來歷,這個來歷就在心、在天理上。稱心而說、稱理而說,自然合轍。學書之無一筆無來歷就不同,須是具體去學習古人之用筆。

馬先生在這一點上下了非常深的工夫,無怪乎沙孟海先生說:「他對歷代碑帖服習之精到、體會之深刻、見解之超卓、鑒別之審諦,今世無第二人。」

由馬先生的著作看,同樣可以看到這樣的區分。如《復性書院講錄》《泰和宜山會語》《爾雅臺答問》等均屬於講道的,談的都是心得語。對於孟荀老莊墨韓乃至董揚王韓程朱陸王諸子百家之言論曲直是非,很少析判,而是往上拉,收攝於六藝孔子。論書法就迥然異趣,一碑一帖,辨析異同,毫不鬆懈。

因此我認為寫字對馬先生來說,實有特殊的意義:為道日損的生涯,唯有書法,可令他從事另一種為學日益的精神心智活動,與相調濟,免於枯寂。

由精神上說,他的理學,偏於靜攝,故有隱士之氣象,但其書法卻是健動的。動之不已,往往在最末一筆,也就是署名蠲叟的叟字那一捺,還要抖動不止,一捺而作五六動哩!純由書藝來看,如此署名,類似花押,並不美觀,亦並無太大必要。但精神所蓄,餘勢不盡,沒有那幾抖幾頓是不行的。

馬先生看起來沖淡,其精神其實仍有濃烈的一面,好飲濃茶、喝烈酒。〈謝謝鍾山惠普洱茶詩〉說:「平生頗嗜蒙頂茶,眾味皆醨一味釅。君知我有玉川癖,為致雙團助無念。……時論將如魯酒薄,唯有武夷勝陽羨。」喜歡四川蒙頂、普洱、武夷一類半發酵或重發酵茶的口味。於酒亦然,〈新曆改歲,蘇盦貽茅臺酒,醉後作〉等詩即可顯示他雖是浙人而不喜歡綠茶黃酒,覺其淡薄。

此等人,豈能真沖淡枯寂耶?但他又數十年不近婦人,濃摯的情感何處發舒呢?無他,即是書法!他告訴弟子王培德說:「吾雖孤獨,以世法言,當覺愁苦。吾開卷臨池,親見古人,亦復精神感通,不患寂寞。此吾之絕俗處。」此語,若僅作尚友古人解,那就只說讀書就好了,不必談到臨池作字;正因臨池對他來說有著發抒意氣的作用,故能破其岑寂,對他靜攝的生活有調濟之功能,所以才會論及於此。

〈臨池〉又曰:「獨與神明住,常於異類行。無人知禦寇,誰謂棄君平?見月初聞道,臨池得養生。未須尋鳥跡,吾已謝閑名」。可見先生作書非為博得書家之名,而是書以養生。是他孤寂生涯中,至為重要的排遣。

〈自檢六十以後寫各體書尚有百餘冊,因題其後〉詩中有幾句話也是這個意思:「獨向寒潭窺鳥印,似聞枯木有龍吟。歸根自得山川氣,結習能清躁妄心」。六十以後臨寫個體書尚有百餘冊,平生臨寫之勤,可以概見。而作字以臨寫為主,亦正是我上文所說,走的是「為學日益」的路子;所得者,乃在之古人之法度。如此臨寫,看來不屬於修心學道,實際上卻很能清除他的躁妄之心。枯木龍吟一語尤有味。善觀者由他所臨寫的書跡中,便可看見他仿若枯木般的生命中仍有龍吟!

要由這個角度看,才能明白寫字在馬先生生命及學問中的重要性,非只「游於藝」而已,是與其理學相儷並行的另一類學問,如車之雙輪,不可或缺。

他對此是看得很重的,曾對弟子說:「書畫之益,可消粗獷之氣、助變化之功。吾書造詣,亦知古人規矩法度而已。每觀碑帖,便覺意味深長,與程子讀《論語》之說相似」(語錄類編)。這段話,一方面可印證上文所說,他是長期藉書法以助養、調理內在生命的。另一方面也可說明此種調理修養雖看起來與修道同功,但重點在得古人之規矩法度,這便與讀《論語》意似而法不同了。

換言之,其書法重點在法,與其理學所重在心不同。

古來書法理論,自然也頗有重心氣、講活法的。如東坡云:「我書意造本無法,點畫信手煩推求」,山谷云:「士大夫多譏東坡用筆不合古法,彼蓋不知古法從何出爾」,都是強調心而不重視規矩法度的,認為心才是規矩法度的源頭。

馬先生是理學家,理學家論藝,本來均主此說。如呂本中論「活法」或朱子痛罵:「詩有工拙之論,而葩藻之詞勝、言志之功隱矣」(答楊宗卿)都是。馬先生理應沿續這個路數,但卻沒有,他反而較重視法。請看底下兩則文獻:

一、〈題宋拓定武蘭亭為陳仲弘作〉詩:「昔聞崔蔡論書藝,如飲曹溪諳水味。洵知換骨有金丹,何異鄴城觀劍器」?

二、《語錄類編?文藝篇》:先生臨王右軍《曹娥碑》、虞世南《夫子廟堂碑》,出示學者云:自漢碑以下,無論魏晉李唐,結體儘管各不相同,而用筆秘訣則在於筆筆斷。如山字、國字、糸旁、示旁、轉折處,無一不斷,楷隸章草皆然。持碑帖鐫刻有顯有不顯,學者或不悟耳。黃石齋一生學鍾王,書非不佳,終有不足處,不知此訣故也。

馬先生論書法,言語雖多,這兩條卻大體可以概括之。後一條論筆法,前一條論筆勢。

論筆法者,談的是十分具體的用筆問題,說用筆在轉折處皆應斷開來,且視此為不傳之祕,謂不如此則不能到鍾王。這與東坡說:「余嘗論書,以為鍾王之跡,蕭散簡遠,妙在筆墨之外。至唐顏柳,始集古今筆法而盡發之,極書之變,天下翕然以為宗師,而鍾王之法益微」(書黃子思詩集序),可謂截然異趣。東坡求鍾王於筆法之外,馬先生則於筆法之法,推求得比顏柳還要精細。

其說是否確當,自然還可商量。近人啟功〈論書絕句〉有一則云:「黃庭畫贊為糟粕,面目全非點畫訛。希哲雅宜歸匍匐,宛然七子學鐃歌。」自注謂今傳鍾王小楷皆久經摹刻,故顯得筆筆相離,明人罕見六朝墨跡,誤以為此即鍾王之法,以致所寫小楷如周身關節處處散脫,祝枝山王雅宜均有此病。

然則馬先生所說之筆筆斷,即屬於此種因長期研習碑帖拓本而生之誤解嗎?抑或所謂筆筆斷與明人並不相同,乃是有完全斷開的,也有用筆時稍稍停筆再起,所以形雖不斷,轉折處卻因墨重用力而形成骨力勁挺之狀。看馬先生的字,似乎這也確實是特徵之一。

但無論如何,如此論用筆、如此論鍾王,都顯示了馬先生對書法之法是執意講求的,此類言論亦最多,如:

◎昔人謂顏平原作書如錐畫沙,今世所傳顏書殊不爾。偶寫此賦,苦毫纖,遂純以中鋒運之,亦頗自如,乃有類於錐畫沙之趣。清人唯伊墨卿能解此,微恨尚有作意,未能純任自然。(小園賦寫本自跋)

◎近人乃有以石鼓為北周時物者,無乃不知籀法、好為異論乎?(臨石鼓聞跋後)

◎拓拔諸刻,此為最早,猶存隸變之跡。結體古拙,以分書波磔出之,是與二爨抗衡。……近人李梅庵喜用鋪毫取勢,專求形似而昧於分書筆法,去之轉遠矣。(臨嵩高靈廟碑跋後)

談籀法、隸法、錐畫沙法,而批評某某人不知法不如法。法就是規矩,不宜逾越。馬先生論書,諭人須知筆法,殆無疑義。

此外則是須明體勢。他題宋拓定武蘭亭,說他悟入之機,在於得聞崔瑗蔡邕之論筆勢。確實,他常寫諸君筆勢論,論書時也輒就此申言:

◎《篆勢》或謂蔡邕作,或謂衛恒作,莫能定。今《中郎集》俱載之,而《晉書?衛恒傳》亦併錄其文。據《藝文類聚》、《初學記》、《御覽》諸書所引,並以《篆勢》屬之蔡。余既寫《篆勢》,因並寫此篇。未換筆,故多存篆法,頗有蜿蜒謬戾之趣,非錢梅溪、鄧完白所知也(臨篆勢、隸勢跋後)。

◎北人質樸,不似南人文勝。如此碑……雖結體疏宕,而氣甚條達,筆勢頗存楊孟文頌遺義,故自超妙可喜。……近人康更生一生學此,未能得其韻,但務攲斜取勢耳(臨魏石門頌跋)。

◎書之體勢尚可得見,拙而彌古,疏而踰奇。秦斯專謹之法至是而變。其詰屈似籀之餘,其雄放開隸之漸。每謂楊孟文頌以篆勢行之,開母闕以隸勢行之,非兼二家之勝者,不能知其美也(臨開母闕跋後)。

勢,是形勢之意。近代書家沒有一個人像馬先生這樣重視體勢或推求《篆勢》《隸勢》。蘄向所在,自然也常以勢來衡量並世書家,批評錢梅溪、鄧完白、李瑞卿、康有為,都由此著眼。伊秉綬雖然筆法微失自然,但「隸勢從衡方、魯峻脫胎,實具鍾骨梁肉,方圓互用,乃盡剛柔之妙」(為劉仲夷跋伊墨卿隸幅),行楷亦宗平原而行以篆勢,轉見瘦勁,最獲他欣賞。

重勢如此,無怪乎馬先生要說崔蔡書勢論對他而言無異曹溪一滴,衣缽所在,使他能於此得悟書道。猶如昔人見公孫大娘舞劍器而得悟,乃金丹一粒,令其脫卻凡骨也。

觀劍器而悟入,或「學詩如學仙,金膏換凡骨」(鮑慎由答潘見素詩)云云,歷來都藉以說明藝文創作者要靠內心的超越、脫化、轉識成智,才能達到一個非由法度、力學可及之境地。只有馬先生不然,直謂筆勢才是書藝之關捩,須由此悟入。因此這是個非常特殊的講法,若不明白其中曲折,絕難索解。

正因馬先生論書重在明體勢、知筆法,故於此道,他特以學力見長。《語錄類編》載其評晚近書家,云伊秉綬第一,劉石庵傷於癡肥、包世臣不知揀擇、鄭孝胥結體未善、弘一晚年微似枯槁,沈曾植能以章草閣帖參之北碑,自成面目,謝無量是天才,「至於學力,吾或善有一日之長」。自評其長處,頗為中肯。

所謂學力,不是指一般的學養,而是針對古今書家體勢之研究。馬先生在碑帖上鑽研考核,花了無窮的力氣,才能「無一筆無來歷」,才能說我的學力比其他人都好。

他對碑帖的題跋極多,而重點一是對文字與流傳狀況的考證,二是對碑帖筆勢筆法的討論。

如陰符經臨本跋:「褚河南《陰符》,越州石氏本。下有“大唐永徽五年歲次甲寅正月初五日奉旨造,尚書右僕射監修國史上柱國河南郡臣褚遂良奉旨寫,一百廿卷”款,並重出《陰符經》題一行。疑當時所集道書不止此,亦如永樂之編《道藏》,而褚公特分書此經,故上言“造”而下言“寫”也。缺“基”字,蓋玄宗以後模寫時去之。獨缺二“盜”字,不可解。其間文字與今世傅本不同者:今本作“天發殺機,移星易宿”,此乃作“日月星辰,天地萬物”;“之盜”上,今本有“天生天殺,道之理也”句,“我以時物文理哲”下,今本多“人以愚虞聖,我以不愚虞聖;聖人以奇其聖,我以不奇其聖。沈水滅火,自取滅亡”數語,此本皆無之。又“君子得之固窮”,此本作“固躬”。“至靜則廉”,今作“性廉”。校其文羲,未能遽定其孰是。疑當時奉詔下筆,不應缺略,或後人所增也。此書雖出偽托,當在李筌以前無疑。至褚書茂密精妙,今變之為寸楷,益可窺其筆勢。東坡謂“作大字當如小字,作小字當如大字”,是解人語,觀於此益信矣。」前半考證版本異同、著作來歷,後論筆法。考證往往細密,故文長,乃漢學家風格。

又如蘭亭集詩寫本跋:「舊見明寧王權刻《蘭亭禊集圖》石本甚精,繋諸詩於後,楷法亦雅,不記為何人書。今據桑世昌《蘭亭考》所錄,桑所據蓋唐石本也。《世說新語?企羨篇》注載《臨河序》,於“列序時人,錄其所述”下,有“右將軍、司馬、太原孫丞公等二十六人賦詩如左;前餘姚令會稽謝勝等十五人不能賦詩,罰酒各三斗”,蓋亦劉孝標所綴,非逸少原文也。文中無自稱右將軍之例,又誤安石之官為司馬,宜以桑考為是。餘姚令謝勝,桑本誤“勝”為“滕”,則傳寫之謬耳。又桑考錄後序,亦據懷仁集字,其文殊陋,不類右軍,殆好事者所為,亦未必果出懷仁所集也。俗傳碑本猶有之,不足取。」其考據也是數百言,都屬古來碑考帖考一類,中規中矩。本文限於篇幅不能多錄,讀者取馬先生題跋集觀之,即可看見此類特顯學力的題識數量很是不少。

專論筆勢筆法的也很多,如臨鄭文公碑跋:「雲峰諸刻,如論經、觀海、天柱,皆雄奇遒放。唯下碑最雋雅可法,筆勢近揚孟文頌,結體實鐘元常之遺則也。近世書家多撫是碑,乃以龍門造象體勢出之,遂如刀鐫斧削、劍拔弩張,翻成惡道。」臨景君碑跋:「景君結體古拙,筆勢已漸開衡方魯峻之方勁,梁鵠之所從出也。古處可學,其拙處難到。」鍾繇薦季直表臨本跋:「此唐人臨本,結體猶未失而筆勢已乖。及石庵為之,益務流媚,下筆肥重,全無使轉。」均是先評斷其體勢特點,再指點練字的人該如何學習方能得其筆法,或評論前人學此碑此帖,其得失又如何等等。

此外他還常對寫字時毛筆的狀況加以敘述。如聖教序臨本跋:「蜀中苦無佳筆,名為鼠鬚,實不中使,如驅疲兵禦悍將,不應律令,往往敗人意。腕底雖有義之化身,畏此拙筆,亦將退避」「春間發篋得湖南筆,臨此一通,使轉頗自如,旋為吳敬生持去。近王子東自長安求得兔毫筆見貽,因復臨一通。然多賊毫,不稱意。頃復以蜀中麻筆書之,力不能達毫尖,但取意到而已”。枯樹賦寫本自跋大意也略同。另作詩人四德自跋則云:「褚河南非筆硯精良不書,歐陽率更不擇擇筆而莫不如意。當時以此定歐褚二家之優劣。今用退筆書此,不期於歐而骨力近之。乃知退筆亦自有佳處,在善用之耳。可為學歐書者增一解。」由筆的狀況具體聯系到筆法的問題。此類文字,都不是不關注筆法的論者所能措意的。

通觀其書學,綜合來看:甲骨未嘗用功,鬻書潤例中也明言不寫甲骨。金文獨重毛公鼎、散氏盤,大籀重石鼓,秦刻石重瑯邪臺,漢隸重石門頌,理論則本諸《篆勢》《隸勢》《草勢》,用筆重視由篆而隸的變化。謂秦刻精整,乃是法家;西漢簡直,頗近黃老;東京矩度寬平,有儒者氣象;桓靈之際頗見妍巧。對於包世臣說漢隸可分方圓兩派,他並不贊成,獨以多骨豐筋為秘訣。南北朝書,則重南勝於北,批評魏齊諸刻流於夷俗、偏於險峻,因此也反對清人推重北碑之風。北碑中最稱贊鄭文公碑,或說它筆勢出於石門頌,或說它本於鍾繇,故亦因而反對包世臣阮元的南北書派說。清代光宣以後因受北碑南帖說之影響,一時風氣皆以碑為尊,幾乎沒有書家再寫閣帖了,馬先生卻是少數仍寢饋於閣帖的,臨寫甚多,間附考案,發明其筆法。此則馬先生書學之大要也。

由於先生書學甚深,觀念上又主張“為學日益”,希望能多識古法,取精用宏,行動上更是臨撫不輟,因此他的字其實形貌多樣,不拘一格。王家葵說他行草淵源於沈曾植,殊不盡然,他類似沈氏的僅是一小部分而已。

姜壽田《現代書法家批評》則認為馬先生行草完全築基於董其昌。董以禪入書,淡泊枯寂,對潛心佛學的馬一浮特具吸引力。只是馬在董的基礎上又融入了碑學,其法主要取諸寐叟,於是遂合董沈於一手。不過,姜氏認為馬先生此舉雖然能在董書基礎上添了點生澀的意味,但淡逸之氣不脫,終不免於韻度荒寒。

此說只由學佛習靜一面去看馬先生,便將馬先生說成是董香光的嗣法,又把他對沈寐叟的借鑒,講成是在董的基礎上添些澀意。與王家葵說馬先生學於寐叟,但化其獰厲為溫和,故成沖淡之體云云恰好相反。

兩君皆由沈寐叟處尋淵源,十分有趣。說馬類似沈或脫胎於沈,由來已久,當是當時已有此說,可是實際上是錯的。

馬先生熟悉晚近各家體勢,他既認為沈能以章草閣帖參之北碑而自成面目,自然也就會臨撫沈書或與沈一樣去嘗試著走這條路。故對於別人說他有似於沈,他並不諱言,但他特別指出:「說者實不知寐叟之來蹤去跡,自更無從知余書未到寐叟,甚或與之截然相反處。」依他的看法,沈曾植晚年得力處,在於索靖月儀帖。這與一般人稱贊沈氏為碑學是不同的。所以他說論者未必真能懂得寐叟之來歷。索靖除月儀帖之外,一般人所不重視的《草書狀》,他也非常看重,認為可與《篆勢》《隸勢》并傳,經常臨寫之。此即其獨見,與沈不同。此外,他用筆結體與沈相左之處甚多,實不宜把他納入沈氏書風的譜系中去。沙孟海說他草法「偶然參用其翻轉挑磔筆意」,偶然兩字就講得很好。

馬先生的基礎更不是董香光,而是歐陽詢、褚遂良,行草則加上了章、草、隸的各家體勢,所以面目很多。有迥然不同之風格見於同一時期者;寫條幅大軸與作尺牘、抄經、抄詩也不一樣。論者未窺全豹,僅就常見的一些書蹟來談,自然是扣槃捫燭了(這也即是這本《書法集》的價值所在)。

不過他也有些個人化的特徵,例如入筆常不回鋒、結體常斜,例如寫“一”字,起筆多是尖的,橫畫往右上斜。如“是、口、兩、室”之類,右端轉折處,可能如他說的是“筆筆斷”,皆較濃重,以致字如人聳著右肩。左側底下當然有些字是空的,如“下、寸、可、平”之類,或是由右撇至左,如“人、今、老、水”之類,除此之外,左側最末幾乎都用重筆。少數尺牘外,一般也不連筆,一字一字獨立寫。隸書的出鋒入鋒也不藏,似有意顯其波磔。此等特徵,均不能說它顯示為淡逸或枯寂。相反地,應該更能感受到馬先生突兀倔強之氣不可掩抑,猶如他說的:「似聞枯木有龍吟」,與早年《格言纂》(一九O一年作)、《無題六十二韻》(一九O六年作)那樣的平靜娟雅,畢竟頗不相同。

馬先生友人中,謝無量、弘一皆善書。但謝純任天然,與馬先生乃兩路;弘一,據馬先生看,一生不出張猛龍碑之範圍,也與他自己取精用宏之途不同。真正與他論書相契、交誼始終,是所有論馬先生的人都沒注意到的沈尹默。

馬先生與沈尹默交情甚篤,集中有《上九得尹默和詩奉謝》、《和尹黙冬日聞雷》、《和尹黙春日見寄韻》、《和尹黙晴日漫興韻》、《寄懷尹黙》、《尹黙以影印手寫詩詞見遺,率爾賦謝,即以壽其七十》、《雪中和尹黙近作二首》、《再成二首》、《尹黙與余齊年,見和拙詩,仍次韻率答,即以為壽》、《尹黙見示近作,憶念存歿諸友,詠歎三復,不能已於懷,率答二絕,藉以自廣》等詩相酬酢。交誼之厚,略可概見。

沈乃著名書家,以手寫詩詞寄馬,亦可見二人於書道必有針芥之契。果然,馬先生與沈氏書,多論及書藝。如上九得尹默和詩奉謝云:「獨喜桑皮書淡墨,袖中一字抵千城」,於沈氏書十分推重。尹黙以手寫詩詞見遺賦謝:「散帙珠璣照眼明,早聞樂府變新聲。……晚書況有簪花筆,留得朱顏看太平」,上贊其詩詞,下稱其書法。又,〈尹黙與余齊年,見和拙詩次韻率答〉云:「耄及吾真忝,論書信子賢」;〈戲效山谷體再和尹默雪中見答韻〉云:「宿昔追懷儒雅,新謠屢發高酣。耕鑿且安時論,論文亦要司南」,更都有低首下心之感。

馬先生是誠篤人,不會故意諛頌;如此老友,亦無必要假惺惺。兩人來往,輒及書法事,必是二公於書論方面頗有共鳴。否則不當如此。馬先生於書法十分自負,而願意說:「論書信子賢」,也說明了這一點。

而沈尹默先生論書,最鮮明的特點是什麼呢?不就是法度嗎?他批評宋東坡一類人肆口:「我書意造本無法」而把書法弄糟了。認為這些人只是善書者,並非書家,書家就須要懂得書法之法。其法,由執筆、永字八法講下來,重筆勢、筆意,強調「書法的由來及其必要性和重要性」(見《書法漫談》)。因此他的字,形貌上雖與馬先生很不相同,兩公取徑卻甚一致,無怪乎馬翁對他要深致欣賞了。我說馬先生於書法一道,走的乃是「為學日益」之路,觀乎此而益信。

做為一位書法家,馬先生的造詣長久被低估或忽視了。偶有之相關論述,或近乎閒談,或鄰於掌故,或管窺蠡測,未得真際。正式的研究,可說還沒開始。如今趁著重編馬先生《全集》的機會,梁平波先生編了這部《馬一浮書法集》,收羅廣備,對有意了解馬先生書藝全貌者提供了最大的方便。我披讀感奮,不覺自忘淺陋,就馬先生之書學、書勢以及書法與他之理學修為、人格精神狀態等各方面略申蕪見,以賀此書之成,並為讀此書者助!

壬辰雨水,謹序於燕京小西天

王龍